Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия.

...

Якобсон Роман Осипович (1896–1982) – русско-американский филолог, лингвист, литературовед, семиотик, культуролог. Один из основателей Московского, Пражского, Нью-Йоркского лингвистических кружков и ОПОЯЗа. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1920 года жил за границей: в Чехословакии (1920–1938), Скандинавии (1939–1941), США (1941–1982), где преподавал в Колумбийском и Гарвардском университетах и Массачусетском технологическом институте. Все эти годы поддерживал тесные связи с российскими учеными.

Взгляды Якобсона складывались под влиянием феноменологии Гуссерля, французской поэзии (Малларме), русской культуры и русского авангарда (Хлебников, Маяковский). Свою концепцию языка он разрабатывал на основе критического переосмысления идей Ф. де Соссюра, в сотрудничестве с Н.С. Трубецким, в диалоге с Л. Ельмслевом и другими лингвистами. В центре исследовательских интересов находилось двуединство звука и значения в речи и языке, служившее основой его фонологической концепции и поэтики. Якобсон внес значительный вклад в развитие фонологии, в обновление и расширение ее компетенции. Он предложил рассматривать в качестве наименьших единиц языка не фонемы, а различительные признаки, распространил применение структурных принципов на область морфологии, существенно усилил роль диахронии в фонологии, что позволило ему углубить теорию эволюции языка. В отличие от Соссюра не считал, что связь между означающим (звук) и означаемым (смысл) произвольна, ничем не мотивирована. В начале 1950-х годов Якобсон выступил инициатором оживления интереса к семиотике, ставшей сегодня одной из ведущих наук.

Изучение языка Якобсон органически сочетал с исследованиями в области литературоведения. Он создал новую концепцию поэтики, в основе которой лежит лингвистический взгляд на словесное творчество – литературу, поэзию и фольклор. В межвоенные годы его мысль движется преимущественно в русле идей русской формальной школы и русского авангарда. Якобсон выдвигает ставшее знаменитым понятие «литературность», понимая под ним главным образом лингвистический, грамматический аспект литературы и определяя его в качестве действительного предмета литературоведения. Он также провозглашает технический, формальный прием «единственным героем» науки о литературе. Проблема единства лингвистики и литературы, грамматики и поэзии остается для него главной и центральной. В своей теории речевого общения он вычленяет шесть основных функций, особо выделяя среди них поэтическую, которая присуща всем языковым формам, однако в поэзии становится доминирующей. Отсюда – «поэзия есть язык в его эстетической функции», а поэтика – «это лингвистическое исследование поэтической функции вербальных сообщений в целом и поэзии в частности». В поэтической функции акцент делается на самом сообщении, на способах выражения и высказывания, в чем, по Якобсону, заключается сущность поэзии. Он исходит из наличия в языке двух осей – парадигматической и синтагматической, которые в речевой деятельности выступают как селекция и комбинация и реализуются в одном случае через подобия и различия, а в другом – через смежность и последовательность. Опираясь на эти две оси, Якобсон дает известное определение поэтической функции как «проекции принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации».

Якобсон подчеркивает, что изучение особенностей языка в поэзии позволяет полнее объяснять как его функционирование, так и его эволюцию. Поэзия играет двойную роль по отношению к языку: она предполагает его нарушение и в то же время выявляет действие скрытых законов, которые нельзя раскрыть другими способами его использования. Она является не отклонением от обычного языка, но реализацией его скрытых возможностей. Соответственно поэтика и лингвистика помогают друг другу в познании как обычного, так и поэтического языка. В отличие от традиционного литературоведения, где в центре внимания находится образность слов, их скрытый смысл и вызываемые ими ассоциации мыслей и чувств, Якобсон исследует место и роль грамматических фигур в совокупной символике произведения, что нашло отражение в названии одной из его работ: «Поэзия грамматики и грамматика поэзии». Теория в трудах Якобсона неразрывно соединена с практикой. Его перу принадлежат интересные исследования творчества В. Хлебникова, В. Маяковского, Б. Пастернака. Опираясь на выделенные им два типа построения произведений – в зависимости от преобладания либо метафоры, либо метонимии, – он предложил оригинальный критерий отличия как писателей, так и жанров литературы и других видов искусств.

В 1942 году в Нью-Йорке состоялась судьбоносная встреча Р. Якобсона и К. Леви-Строса, которая положила начало их дальнейшему тесному сотрудничеству, а также оказала огромное влияние на последующее развитие мифологии, этнологии и антропологии, способствовала появлению новых научных направлений. Одним из конкретных результатов сотрудничества двух ученых стал предлагаемый читателю анализ сонета Ш. Бодлера «Кошки», который считается классическим образцом лингвистического анализа поэтического произведения. В своем исследовании авторы как раз стремятся показать и подчеркнуть ту роль, которую грамматика и синтаксис играют в поэтической структуре и композиции сонета. В этом плане, в частности, обращается внимание на то, что все женские рифмы – в единственном числе, что мужские рифмы являются существительными, а женские – прилагательными и т. д. Отсюда делается вывод, что между классификацией рифм и выбором грамматических форм имеется тесная связь. Подобная связь обнаруживается и между структурой строф и синтаксическим построением произведения. Сонет состоит из двух четверостиший и двух трехстиший. Авторы по-разному расчленяют его на составные части и устанавливают между ними разного рода соотношения – оппозиции, симметрии, асимметрии, параллелизма и т. д. В таком же духе проводится анализ фонических и стилистических структур произведения, в ходе которого также выявляются разного рода оппозиции, параллелизмы, повторы и т. д.

В своих выводах авторы настаивают на том, что выделенные ими структуры и соотношения не только объясняют то, как сделано произведение, но и раскрывают его поэтическое значение. Однако последний момент, способность предложенного авторами подхода раскрывать именно поэтическую, эстетическую и художественную значимость произведения, многие ставят под сомнение. Собственно, сам Якобсон также признает, что его интересуют больше «грамматические фигуры», нежели образность и поэзия слов. В анализируемом произведении он ищет в первую очередь грамматическую арматуру, пространственное построение.

Д.А. Силичев.

Возможно, что антропологический журнал, публикуя исследование о французском стихотворении XIX века, вызовет у читателя удивление. Однако объяснить это просто: лингвист и этнолог сочли необходимым объединить свои усилия и попытаться понять, как сделан сонет Бодлера, ибо независимо друг от друга, каждый в своей области, они столкнулись с дополнительными проблемами. В поэтическом произведении лингвист обнаруживает структуры, сходство которых со структурами, выявляемыми этнологом в результате анализа мифов, поразительно. Со своей стороны этнолог не может не признать, что мифы – это но только некоторые концептуальные упорядоченности; это также и произведения искусства, которые вызывают у слушателей (равно как и у самих этнологов, читающих их в записи) глубокие эстетические эмоции. Не может ли оказаться так, что обе эти проблемы сливаются в одну?

Правда, сам автор этой вводной заметки в ряде случаев противопоставлял миф поэтическому произведению («Anthropologie structurale», p. 232); но те, кто упрекал его в этом, не учли, что само понятие контраста требует, чтобы обе противопоставляемые формы с самого начала рассматривались как взаимодополняющие, относящиеся к одной и той же категории. Сближение мифа и поэтического произведения не отрицает, следовательно, их разграничения, которое мы подчеркивали ранее, а именно: взятое изолированно, любое поэтическое произведение уже содержит в себе свои собственные варианты, организованные по оси, которую можно представить себе как вертикальную, ибо она сформирована из накладывающихся друг на друга уровней – фонологического, фонетического, синтаксического, просодического, семантического и т. д. Миф же, по крайней мере в предельном варианте, может изучаться на одном только семантическом уровне, поскольку система его вариантов (всегда необходимая для структурного анализа) создается множественностью версий этого мифа, то есть при помощи горизонтального среза в мифологическом корпусе, на одном лишь семантическом уровне. Однако нельзя упускать из виду, что такое разграничение необходимо прежде всего в целях практических, то есть для того, чтобы структурный анализ мифов мог развиваться даже в случае отсутствия собственно лингвистической базы для такого анализа. Только при условии применения обоих методов, даже если это будет связано с резкой переменой области исследования, можно оказаться в силах решить вопрос, поставленный вначале; в зависимости от обстоятельств можно избрать либо один, либо другой метод, а это значит, что в конечном счете они способны заменять друг друга, даже если не всегда могут дополнять один другой.

К. Л.-С.

1. Les amoureux fervents et les savants austères 2. Aiment également dans leur mûre saison,3. Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,4. Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.

5. Amis de la science et de la volupté, 6. Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres;7. L’Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,8. S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté.

9. Ils prennent en songeant les nobles attitudes 10. Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,11. Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin;

12. Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques, 13. Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin,14. Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

1. Пылкие любовники и суровые ученые 2. Равно любят в свою зрелую пору3. Могучих и ласковых кошек, гордость дома,4. Которые, как и они, зябки и, как они, домоседы.

5. Друзья наук и сладострастия, 6. Они ищут тишину и ужас мрака;7. Эреб взял бы их себе в качестве траурных лошадей,8. Если бы они могли склонить свою гордыню перед рабством.

9. Грезя, они принимают благородные позы 10. Огромных сфинксов, простертых в глубине одиночеств,11. Которые кажутся засыпающими в сне без конца;

12. Их плодовитые чресла полны магических искр, 13. И крупицы золота, как и мельчайший песок,14. Туманно усыпают звездами их мистические зрачки.

[…] Бодлер расположил рифмы в сонете по схеме: аВВа CddC eeFgFg (стихи с мужскими рифмами обозначены прописными буквами, а стихи с женскими рифмами – строчными). Таким образом, в соответствии с последовательностью рифм в сонете можно выделить три группы стихов: два четверостишия и одно шестистишие, состоящее из двух трехстиший; последние, однако, образуют определенное единство, так как расположение рифм в сонете, как показал Граммон, подчиняется «тем же правилам, что и в любой строфе из шести стихов» [29] . В приведенном сонете рифмы располагаются в соответствии с тремя внутренними законами: 1) две попарно чередующиеся рифмы не могут следовать одна за другой; 2) если в двух смежных стихах рифмы разные, то одна из них должна быть женской, а другая – мужской; 3) в коннце смежных строф стихи с женскими и мужскими рифмами чередуются; 4sédentaires – 8fierté – 14mystiques. В соответствии с правилом классического французского стихосложения женские рифмы всегда оканчиваются немым слогом, а мужские – произносимым; разница между обоими классами рифм подкрепляется также и разговорным произношением: во всех женских рифмах сонета « е » немое конечного слога опускается, когда за последним произносимым слогом следует согласный ( austères – sédentaires; ténèbres – funèbres; attitudes – solitudes; magiques – mystiques ); напротив, все мужские рифмы сонета оканчиваются гласным ( volupté —fierté; fin – fin ).Тесная связь между классификацией рифм и выбором грамматических форм показывает, что наряду с рифмой важную роль в структуре сонета играет также грамматика.Каждый стих сонета оканчивается либо именем существительным (8 раз), либо именем прилагательным (6 раз). Все существительные, стоящие в конце строки, – женского рода. Во всех восьми стихах с женской рифмой они стоят во множественном числе. Согласно традиционной норме, это удлиняет стих либо на один слог, либо (в современном произношении) на поствокальный согласный звук. В то же время более короткие стихи, то есть стихи с мужской рифмой, во всех шести случаях оканчиваются именем в единственном числе.В обоих четверостишиях мужские рифмы образованы существительными, а женские – прилагательными. Исключение составляет лишь ключевое слово 6ténèbres, рифмующееся со словом 7funèbres. (Ниже мы вернемся к вопросу о связи между этими двумя стихами.)Что же до трехстиший, то в первом все три стиха оканчиваются существительным, а во втором – прилагательным. А это значит, что в рифме, связывающей оба трехстишия, единственной омонимической рифме сонета, 11sansfin – 13sablefin, существительное женского рода противопоставлено прилагательному мужского рода; среди всех мужских рифм сонета это единственное прилагательное и единственное слово мужского рода.Сонет состоит из трех сложных предложений, разделенных точкой. Каждое из этих предложений обнимает по одному четверостишию и заключительное шестистишие. По числу независимых предложений и личных глагольных форм эти фразы находятся в отношении арифметической прогрессии: 1) один verbum finitum ( aiment ); 2) два ( cherchent, eût pris ); 3) три ( prennent, sont, étoilent ). Что касается подчиненных предложений в этих трех фразах, то они имеют только по одному verbum finitum: 1) qui… sont; 2) s’ils pouvaient; 3) qui semblent. Такое деление сонета на три части противополагает каждую из строф с двумя рифмами заключительному шестистишию, построенному на трех рифмах. Этому делению противостоит и уравновешивает его дихотомическая разбивка сонета на две группы строф. Первую составляют два начальных четверостишия, а вторую – два заключительных трехстишия.Этот бинарный принцип подкрепляет и грамматическая организация текста. Однако он также предполагает несоответствие, на этот раз между первой частью сонета, где содержатся четыре рифмы, и второй, где их только три. Несоответствие есть и между самими строфами. Две первые состоят из четырех стихов, а две последние – из трех. Именно эта антиномия первой и второй частей сонета, симметрия и асимметрия составляющих их элементов лежит в основе композиции всего произведения.Нетрудно обнаружить отчетливый синтаксический параллелизм между первым четверостишием и первым трехстишием, с одной стороны, и вторым четверостишием и вторым трехстишием – с другой. И первое четверостишие, и первое трехстишие – каждое состоит из двух предложений; второе предложение, относительное, в обоих случаях вводится относительным местоимением и охватывает последний стих строфы. Антецедентом этого местоимения является существительное мужского рода во множественном числе, выступающее в главном предложении в роли прямого дополнения ( 3Les chats, 10Des… sphinx ).Что касается второго четверостишия и второго трехстишия, то каждое из них состоит из двух сочиненных частей; вторая часть, обнимающая два последних стиха строфы (7–8 и 13–14), представляет собой сложное предложение с подчинительным союзом. В четверостишии это условное предложение (8S’ils pouvaient), в трехстишии – сравнительное (13ainsi qu’un). В четверостишии подчиненное предложение следует за главным, в трехстишии оно неполное и разбивает главное.В тексте сонета, опубликованном в журнале «Корсар» (1847), пунктуация соответствует такому членению. И первое четверостишие и первое трехстишие оканчиваются точкой. Во втором четверостишии и во втором трехстишии перед двумя последними стихами стоит точка с запятой.Семантика грамматических подлежащих усиливает этот параллелизм четверостиший, с одной стороны, и трехстиший – с другой.

Подлежащие первого четверостишия и первого трехстишия обозначают только одушевленные существа, тогда как одно из двух подлежащих второго четверостишия и все грамматические подлежащие второго трехстишия – неодушевленные явления или предметы: 7L’Erèbe, 12Leurs reins, 13desparcelles, 13un sable. Помимо этих, так сказать, горизонтальных соответствий, можно отметить соответствие, которое удобно назвать вертикальным: совокупность обоих четверостиший противостоит совокупности обоих трехстиший.Если в трехстишиях все прямые дополнения выражены неодушевленными существительными ( 9les nobles attitudes, 14leurs prunelles ), то единственное прямое дополнение первого четверостишия выражено существительным одушевленным ( 3Les chats ), a среди дополнений второго четверостишия наряду с неодушевленными существительными ( 6le silence et l’horreur ) есть местоимение les , относящееся к кошкам, о которых говорилось в предыдущем предложении.С точки зрения отношений между подлежащими и дополнениями в сонете можно выделить две «диагональные» линии: диагональ, идущая сверху вниз, объединяет обе внешние строфы (начальное четверостишие и заключительное трехстишие); она противостоит диагонали, идущей снизу вверх; последняя связывает обе внутренние строфы.Во внешних строфах дополнения принадлежат к тому же семантическому классу, что и подлежащие: это одушевленные существительные ( amoureux, savants – chats ) в первом четверостишии и неодушевленные ( reins, parcelles – prunelles ) – во втором трехстишии.Напротив, во внутренних строфах дополнения и подлежащие относятся к противоположным классам: в первом трехстишии неодушевленное дополнение противостоит одушевленному подлежащему ( ils[= chats] – attitudes ); во втором четверостишии наряду с таким же отношением ( ils[= chats] – silence, horreur ) существует еще и отношение между одушевленным дополнением и неодушевленным подлежащим ( Erèbe – les [= chats] ).Итак, каждая из четырех строф имеет свое лицо: признак одушевленности, общий для подлежащего и дополнения в первом четверостишии, характеризует одно только подлежащее в первом трехстишии; во втором четверостишии этот признак относится то к подлежащему, то к дополнению, а во втором трехстишии – ни к тому, ни к другому.Что касается грамматической структуры сонета, то в начале и в конце его можно отметить несколько ярких соответствий. Лишь в первой и последней строфах мы находим два подлежащих, имеющих одно и то же сказуемое и дополнение. Все подлежащие и дополнения сопровождаются определяющим их словом ( Les amoureux fervents, les savants austères – Les chats puissants et doux; des parcelles d’or, un sable fin – leurs prunelles mystiques ).Первое и последнее сказуемые в сонете единственные, при которых имеются наречия; оба эти наречия образованы от прилагательных и связаны друг с другом рифмой, подчеркнутой ассонансом: 2Aiment également – 14Etoilent vaguement. Второе и предпоследнее сказуемые в сонете – единственные, состоящие из глагола-связки и именной части; при этом в обоих случаях именная часть подчеркнута при помощи внутренней рифмы: 4Qui, comme eux sont frileux; 12Leurs reins féconds sont pleins.Что касается прилагательных, то их число велико лишь во внешних строфах: девять в четверостишии и пять в трехстишии; напротив, в обеих внутренних строфах вместе содержится всего три прилагательных ( funèbres, nobles, grands ).Как уже говорилось, только в начале и в конце сонета подлежащие и дополнения относятся к одному и тому же классу: в первом четверостишии они одушевленные, а во втором трехстишии – неодушевленные. Именно в начальной строфе, где фигурируют по преимуществу одушевленные существа, указывается на их функции и деятельность.Первая строка сонета состоит из одних только прилагательных. Два из них субстантивированы и служат подлежащими: Les amoureux и les savants. В обоих легко различить глагольную основу; в этом смысле текст начинается словами «те, кто любят» и «те, кто знают».В последней же строке сонета все обстоит наоборот: переходный глагол Etoilent, выступающий в роли сказуемого, является производным от существительного. Глагол этот связан с группой неодушевленных и конкретных апеллятивов, доминирующих в этом трехстишии и отличающих его от трех предшествующих строф. Укажем на явственную омофонию, связывающую глагол с членами этой группы: /ete˜sεlə– /e de parsεlə/ – /etwalə/. Наконец, в подчиненных предложениях, занимающих в обеих строфах последний стих, есть по инфинитиву, примыкающему к сказуемому и выступающему в роли дополнения. Оба эти дополнения являются единственными инфинитивами во всем стихотворении: 8S’ils pouvaient… incliner; 11Qui semblent s’endormir. Итак, мы видели, что ни дихотомическое членение сонета, ни его деление на три части не приводят к равновесию изометричных частей. Но если разделить четырнадцать стихов сонета ровно пополам, то седьмой стих окажется как раз в конце первой половины стихотворения, а восьмой обозначит начало второй. Показательно, что именно эти два средних стиха наиболее ясно выделяются своей грамматической структурой.Итак, с известной точки зрения стихотворение делится на три части: средняя пара и две изометричные группы, то есть шесть стихов, предшествующих этой паре, и шесть, следующих за ней. Мы получили, таким образом, своего рода дистих, обрамленный двумя шестистишиями.Все личные глагольные и местоименные формы, а также все подлежащие глагольных предложений сонета стоят во множественном числе, за исключением седьмого стиха – L’Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres. В этом же стихе находится и единственное во всем сонете имя собственное; только в этом стихе verbum finitum и его подлежащее стоят в единственном числе. К тому же это единственный стих, где притяжательное местоимение ( ses ) указывает на единственное число.В сонете употребляется только третье лицо, а единственное глагольное время в нем – настоящее. Исключение опять-таки составляют седьмой и восьмой стихи, где поэт говорит о воображаемом поступке 7eût pris ), связанном с ирреальным условием ( 8S’ils pouvaient ) .. В сонете заметна явная тенденция снабдить каждый глагол и существительное определяющим словом. Здесь каждая глагольная форма управляет тем или иным членом (существительным, местоимением, инфинитивом) или именной частью сказуемого. Все переходные глаголы управляют только существительными ( 2–3Aiment… Les chats; 6cherchent le silence et l’horreur; 9prennent… les… attitudes; 14Etoilent… leurs prunelles ). И опять-таки единственное исключение представляет седьмой стих, где в роли дополнения выступает местоимение: les eût pris. За исключением адноминальных дополнений, ни у одного из которых нет определения, все существительные в сонете (включая и субстантивированные прилагательные) сопровождаются эпитетами (например, 3chats puissants et doux или определительными дополнениями ( 5Amis de la science et de la volupté ). И вновь единственное исключение обнаруживаем в седьмом стихе: L’Erèbe les eût pris. Все пять эпитетов первого четверостишия ( fervents, laustères, 2mûre, 3puissants, 3doux ) и шесть эпитетов обоих трехстиший ( 9nobles, 10grands, 12féconds, 12magiques, 13fin, 14mystiques ) являются качественными прилагательными, тогда как во втором четверостишии есть всего один эпитет, и именно в седьмом стихе ( coursiers funèbres ).Кроме того, именно в этом стихе нарушается отношение «одушевленное – неодушевленное», существующее между подлежащим и дополнением в остальных стихах второго четверостишия; только в седьмом стихе возникает обратное отношение между подлежащим и дополнением: «неодушевленное – одушевленное».Мы видим, таким образом, что седьмой стих или же оба последних стиха второго четверостишия отличаются яркими характерными особенностями. Однако следует сказать, что тенденция особо выделить среднее двустишие сонета противоречит принципу его асимметричного деления на три части. Согласно этому принципу, второе четверостишие целиком противостоит, с одной стороны, первому четверостишию, а с другой – заключительному шестистишию. Таким образом, оно представляет собою центральную строфу, по многим признакам отличающуюся от строф маргинальных.Итак, мы отметили, что седьмой стих является единственным, где подлежащее и сказуемое стоят в единственном числе. Но это наблюдение можно расширить: только во втором четверостишии в единственном числе стоит либо подлежащее, либо дополнение; и если в седьмом стихе единственное число подлежащего ( L’Erèbe ) противостоит множественному дополнения ( les ), то в соседних стихах можно наблюдать обратное отношение: здесь подлежащее стоит во множественном числе, а дополнение – в единственном ( 6Ils cherchent le silence et l’horreur; 8S’ilspouvaient… incliner leur fierté ).В остальных же строфах и дополнение и подлежащее стоят во множественном числе ( 1–3Les amoureux… et les savants… Aiment… Les chats; 9Ils prennent… les… attitudes; 13–14 Et des parcelles… Etoilent… leurs prunelles ). Отметим, что во втором четверостишии единственному числу подлежащего и дополнения соответствует признак неодушевленности, а множественному – одушевленности.Важность грамматического числа для Бодлера становится особенно заметной благодаря той роли, которую противопоставление «единственное – множественное» играет в рифмах сонета.Добавим, что структура рифм второго четверостишия отличается от всех остальных рифм стихотворения. Среди женских рифм рифма второго четверостишия ténèbres-funèbres единственная, где встречаются две разные части речи.Кроме того, во всех рифмующихся словах сонета, за исключением рифм второго четверостишия, ударному гласному со стоящим, как правило, перед ним опорным согласным предшествует одна или несколько совпадающих фонем: 1savants austères – 4sédentaires, 2mûre saison – 3maison, 10attitudes – 10solitudes, 11un rêve sans fin – 13 un sable fin, 12étincelles magiques – 14 prunelles mystiques. Во втором же четверостишии ни пара 5volupté – 8 fierté, ни пара 6ténèbres – 7funèbres не содержат никаких созвучий в слогах, предшествующих собственно рифме.Вместе с тем слова, стоящие в конце седьмого и восьмого стихов, аллитерируют между собой: 7 funèbres – 8 fierté; шестой же стих оказывается связанным с пятым: 6 ténèbres повторяет последний слог слова – 5 volupté; сближает стихи также и внутренняя рифма 5science – 6silence. Таким образом, даже рифмы свидетельствуют о некотором ослаблении связи между двумя половинами второго четверостишия. В звуковом строении сонета особую роль играют носовые гласные. Эти гласные, природа которых «как бы завуалирована их назальностью», по удачному выражению Граммона [30] , очень часты в первом четверостишии (9 назальных – от двух до трех на строку) и особенно в заключительном шестистишии (21 назальный с тенденцией к количественному возрастанию от строки к строке в первом трехстишии – 93 – 104 – 116: Qui semblent s’endormir dans un rêve sans f in и с тенденцией к уменьшению во втором – 125 – 133 – 141). Зато во втором четверостишии всего только три назальных – по одному на стих. Исключением опять-таки является седьмой стих – единственный в сонете, где нет носовых гласных. А вторая строфа в целом – единственная, где носовой отсутствует в мужской рифме.Вместе с тем во втором четверостишии ведущая роль переходит от гласных к согласным, в частности к плавным. Второе четверостишие – единственное, где наблюдается избыток плавных фонем – 23 по сравнению с 15 в первом четверостишии, 11 в первом трехстишии и 14 – во втором. Количество / r / несколько выше, чем / l /, в четверостишиях и слегка ниже в трехстишиях.В седьмом же стихе, где только два / l /, содержится пять / r /, то есть больше, чем в любом другом стихе сонета. Вспомним, что, по Граммону, именно в противопоставлении к / r / фонема / l / «дает впечатление звука не скрежещущего, не царапающего, не скрипящего, но, напротив, плавного, тягучего… ясного» [31] . Недавнее акустическое исследование м-ль Дюран [32] подтверждает резкое звучание всякого / r /, в особенности французского, по сравнению с glissando / l /. Поэтому выдвижение на первый план / l / и уменьшение количества / r / ярко подчеркивает процесс превращения реальных кошек в фантастические существа.Шесть первых стихов сонета объединены одной повторяющейся чертой: здесь наличествуют симметричные пары членов, соединенных сочинительным союзом et: 1Les amoureux fervents et les savants austères; 3Les chats puissants et doux; 4Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires; 5Amis de la science et de la volupté. Бинаризм определений в этих стихах в сочетании с бинаризмом определяемых слов в следующем, шестом стихе – 6le silence et l’horreur des ténèbres – дает хиазм; вместе с тем шестой стих замыкает цепочку бинарных конструкций. Эти конструкции, связывающие почти все стихи первого «шестистишия», больше в сонете не появляются.Пары согласованных членов предложения, а также и рифмы (не только внешние, подчеркивающие семантические связи, такие, как 1austères – 4sédentaires, 2saison – 3maison, но также и в особенности внутренние) укрепляют связь первых шести стихов: 1amoureux – 4сотте eux – 4frileux – 4comme eux; 1fervents – 1savants – 2également – 2dans – 3puissants; 5science – 6silence. Таким образом, все прилагательные, характеризующие персонажей в первом четверостишии, рифмуются между собой; исключение составляет одно слово: 3doux. Двойная этимологиче ская фигура, связывающая начальные слова трех стихов – 1Les amoureux – 2Aiment – 5Amis, – также укрепляет единство шестистрочной «псевдострофы», начинающейся и кончающейся парами стихов, где первые полустишия рифмуются между собой: 1fervents – 2également; 5science – 6silence. Слово 3Les chats, являющееся прямым дополнением в предложении, обнимающем три первых стиха сонета, начинает подразумеваться в качестве подлежащего в предложениях, обнимающих три следующих стиха ( 4 QUI comme eux sont frileux; 6Ils cherchent le silence ). Так намечается разделение нашего квазишестистишия на два квазитрехстишия.В среднем дистихе вновь происходит превращение слова Les chats из дополнения (на этот раз подразумеваемого) в седьмом стихе ( L’Erèbe les eût pris ) в грамматическое подлежащее, также подразумеваемое, в восьмом стихе ( S’ils pouvaient ). В этом отношении восьмой стих оказывается связанным со следующей фразой ( 9Ils prennent ).

Что касается подчиненных предложений, то в целом они служат своего рода мостиком между главным предложением и следующей фразой. Так, подразумеваемое подлежащее chats в девятом и десятом стихах уступает место отсылке к метафоре sphinx в относительном предложении одиннадцатого стиха ( Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin ) и, следовательно, сближает этот стих с тропами, выступающими в роли грамматических подлежащих в заключительном трехстишии. Неопределенный артикль полностью отсутствует в первых десяти стихах сонета, где использовано четырнадцать определенных артиклей; зато в последних четырех стихах употреблен только неопределенный артикль.

В целом благодаря взаимной соотнесенности двух относительных предложений – в одиннадцатом и четвертом стихах – в четырех последних строчках вырисовываются контуры воображаемого четверостишия, которое словно соответствует реально существующему начальному четверостишию. Вместе с тем похоже, что формальная структура заключительного трехстишия воспроизведена в трех первых строках сонета.

Одушевленные подлежащие в стихотворении ни разу не выражены существительными, но скорее субстантивированным прилагательным в первой строке сонета ( Les amoureux, les savants ) и личными или относительными местоимениями – в следующих предложениях.

Человеческие существа упоминаются лишь в первом предложении, где в роли подлежащих выступают субстантивированные отглагольные прилагательные, являющиеся однородными членами.

Кошки, по имени которых назван сонет, в самом тексте называются только один раз – в первом предложении, где слово chats является прямым дополнением: 1Les amoureux… et les savants… 2Aiment… 3Les chats. Не только само слово chats не повторяется больше в стихотворении, но даже и аллитерация на /ʃ/ имеет место лишь в одном слове 6/ilʃεrʃə/.

Она дважды подчеркивает основное действие кошек. Это глухое шипение, ассоциирующееся с названием «героев» сонета, в дальнейшем тщательно избегается.

С третьего стиха слово chats становится подразумеваемым подлежащим – последним одушевленным подлежащим сонета.

Существительное chats в роли подлежащего, прямого и косвенного дополнения заменено анафорическими местоимениями 6,8,9ils, 7les, 8,12,14leur ( s ); местоимения ils и les относятся только к кошкам. Эти зависимые (приглагольные) формы встречаются лишь в двух внутренних строфах – во втором четверостишии и в первом двухстишии. В начальном четверостишии им соответствует независимое местоимение 4eux (два раза), относящееся только к человеческим существам; в последнем же трехстишии нет ни одного личного местоимения.

При подлежащих начального предложения сонета стоит по одному сказуемому и по одному дополнению; получается, что 1Les amoureux fervents et les savants austères в конце концов 2dans leur mûre saison отождествляются благодаря существу-медиатору, объединяющему антиномичные черты двух хотя и человеческих, но противопоставленных образов жизни. Они находятся в оппозиции: чувственный/интеллектуальный. Поэтому функцию субъекта начинают выполнять именно кошки, одновременно являющиеся и учеными и влюбленными.

В четверостишиях кошки предстают в качестве реально существующих животных; напротив, в трехстишиях речь идет об их фантастическом превращении. Однако второе четверостишие существенно отличается от первого, равно как и от всех остальных строф. Двусмысленное выражение ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres указывает на ошибку относительно кошек; намек на эту ошибку содержится в седьмом стихе, а в следующей строке она становится очевидной. Вводящий в заблуждение характер этого четверостишия, в особенности обособленность его второй половины, и в частности седьмого стиха, усилен отличительными чертами его грамматического и звукового строения.

Семантическая близость между словом L’Erèbe («мрачные области, прилегающие к Аду»), являющимся метонимическим субститутом выражения «силы тьмы», а также имени Erèbe («брат Ночи»), и тягой кошек к l’horreur des ténèbres, подкрепленная звуковым сходством между /tenεbrə/ и /erεbə/, – эта близость способствует тому, что кошки едва не начинают восприниматься в качестве исполнителей страшной работы – coursiers funèbres. О чем идет речь – об обманутой надежде или о ложной идентификации со стороны Эреба – в стихе, где говорится: L’Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres ? Смысл этого места, которое пытались понять критики [33] , остается двойственным.

В каждом четверостишии и в каждом трехстишии делается попытка по-новому идентифицировать кошек. В первом четверостишии кошки ассоциируются с двумя человеческими образами жизни; зато во втором четверостишии, где им навязывается образ жизни упряжных животных, помещенных в мифологический мир, эта новая идентификация отвергается из-за гордости кошек. Во всем сонете это единственная отвергаемая идентификация. Грамматическое строение этого места в тексте, явно контрастирующее со строением остальных строф, подчеркивает его необычность: ирреальное наклонение, отсутствие качественных прилагательных, неодушевленное подлежащее в единственном числе, лишенное всяких определений и управляющее одушевленным дополнением во множественном числе.

Строфы объединены аллюзивиыми оксюморонами. 8S’ils POUVAIENT au servage incliner leur fierté, «если бы они могли склонить свою гордыню перед рабством», но они не «могут» этого сделать, поскольку они являются по-настоящему «могучими», 3PUISSANTS. Они не могут быть пассивно «взяты», 7PRIS, с тем чтобы играть активную роль, и вот уже они сами активно «берут» на себя, 9PRENNENT, пассивную роль, будучи упорными домоседами.

«Их гордость», 8Leur fierté, заставляет их принимать «благородные позы», 9nobles attitude, «огромных сфинксов», 10Des grands sphinx. Сближение «простертых сфинксов», 10sphinx allonges, и кошек, которые, «грезя», 9en songeant, им подражают, подкреплено парономастической связью между двумя причастными формами – единственными в сонете: /asɔza/ и /alɔ:ze/. Кошки отождествляются со сфинксами, которые в свою очередь выглядят спящими, 11semblent s’endormir; но это обманчивое сравнение, уподобляющее домоседов-кошек (и имплицитно всех, кто «как они» 4comme eux ) неподвижным сверхъестественным существам, на самом деле приобретает значение метаморфозы. Кошки и отождествленные с ними человеческие существа как бы встречаются в облике сказочных чудовищ с человеческой головой и с телом животного. Таким образом, одна отвергнутая идентификация заменяется другой, также мифологической.

Кошки отождествляются с «огромными сфинксами», 10grands sphinx , благодаря тому, что они лежат в задумчивости, 9en songeant; это превращение подчеркнуто парономастической цепочкой, связанной с указанными ключевыми словами и комбинирующей носовые гласные с зубными и лабиальными согласными: 9еп songeant /asɔ…/ – 10grands sphinx /asfε … / – 10fond / fö / – 11semblent /sa…/ – 11s’endormir / sa… / – 11dans un /.azœ/ – 11sans fin /safε/.

Носовой /ε/ и другие фонемы слова 10sphinx /sfεs/ вновь появляются в последнем трехстишии: 12reins /.ε/ – 12pleins /..ε/ – 12étincelles /…εs…/ – 13ainsi /εs/ – 13qu‘un sable /kœs…/.

В первом четверостишии говорится: 3 Les chats puissants et doux, orgueil de la maison. Следует ли понимать эту фразу в том смысле, что кошки, гордясь своим домом, являются воплощением этой гордости, или же, наоборот, сам дом, гордый своими обитателями-кошками, пытается, подобно Эребу, подчинить их? Как бы то ни было, очевидно одно: «дом», 3maison, который замыкает в себе кошек в первом четверостишии, в дальнейшем превращается в бескрайнюю пустыню, «глубину одиночеств», 10fond des solitudes; боязнь холода, сближающая «зябких», 4frileux, кошек и «пылких», 1fervents, любовников (отметим парономасию /fεrva/ – /frilφ/, обретает подходящий климат в суровом (подобно ученым) безлюдье жаркой (подобно пылким любовникам) пустыни, окружающей сфинксов.

Во временном плане выражение 2mûre saison , «зрелая пора», рифмовавшееся со словом 3maison , «дом», в первом четверостишии и сближавшееся с ним по значению, находит свою явную противоположность в первом трехстишии; эти две явно параллельные группы ( 2dans leur mure saison и 11dans un rêve sans fin ) взаимно противопоставлены друг другу: в первом случае речь идет об ограниченном отрезке времени, во втором – о вечности. Ни в одном другом месте сонета не встречается конструкций с предлогом dans, ни с каким-либо иным адвербальным предлогом.

Оба трехстишия посвящены чудесному превращению кошек. Это превращение длится до конца сонета. Если в первом трехстишии лежащие в пустыне сфинксы заставляли колебаться между представлением о живых существах и представлением о каменных изваяниях, то в следующем трехстишии живые существа уступают место материальным частицам. Синекдохи замещают кошек-сфинксов частями их тела: 12leurs reins, 14leurs prunelles. Подразумеваемое подлежащее двух внутренних строф становится дополнением в последнем трехстишии: сначала слово «кошки» выступает в роли имплицитного определения подлежащего – 12Leurs reins féconds sont pleins, – a затем, в последнем предложении, оно становится лишь имплицитным определением прямого дополнения: 14Etoilent vaguement leurs prunelles. Слово «кошки», таким образом, оказывается связанным с прямым дополнением переходного глагола в последнем предложении сонета и с подлежащим – в предпоследнем, атрибутивном. В результате возникают два соответствия, в первом случае – со словом «кошки», выступающим в качестве прямого дополнения в первом предложении сонета, а во втором – со словом «кошки» в качестве подлежащего второго предложения.

Если в начале сонета и подлежащее и дополнение принадлежат к классу одушевленных существ, то в заключительном предложении оба эти члена относятся к классу неодушевленных предметов. Вообще говоря, в последнем трехстишии все неодушевленные существительные обозначают конкретные предметы: 12reins, 13étincelles, 13parcelles, 13or, 13sable, 14prunelles; зато в предыдущих строфах все неодушевленные апеллятивы, за исключением адноминальных, обозначали абстрактные понятия: 2saison, 3orgueil, 6silence, 6horreur, 8servage, 8fierté, 9attitudes, 11rêve. Неодушевленные подлежащее и дополнение женского рода в заключительном предложении, 13–14des parcelles d’or… Eloilent… leurs prunelles, уравновешены подлежащим и дополнением начального предложения; оба они мужского рода и обозначают одушевленные существа – 1–3Les amoureux et les savants… Aiment… Les chats. Единственным подлежащим женского рода во всем сонете является слово 13parcelles, контрастирующее с мужским родом, появляющимся в конце того же стиха: 13sable fin; со своей стороны это единственный пример имени мужского рода в мужских рифмах сонета.

В последнем трехстишии слова, обозначающие мельчайшие частицы материи, выступают сначала в роли дополнения, а затем – в роли подлежащего. Заключительная идентификация в сонете связывает именно эти раскаленные частицы с «мельчайшим песком», 13sable fin, и превращает их в звезды.

Характерна рифма, связывающая оба трехстишия; это единственная омонимическая рифма сонета и единственная мужская рифма, связывающая две разные части речи. Между рифмующимися словами существует известная синтаксическая симметрия, поскольку каждым из них завершается подчиненное предложение, одно полное, другое – эллиптическое. Звуковое совпадение наблюдается не только в последнем слоге рифмующихся стихов, но распространяется на обе строки в целом: /sɑblə sɑdɔrmir dazœ rεvə sɑ fε/ – 13 /pɑrsεlədɔ εsi kœ sɑlə fε/. He случайно именно эта рифма, объединяющая трехстишия и напоминающая нам о «мельчайшем песке», un sable fin, как бы подхватывает мотив пустыни, куда в первом трехстишии были помещены громадные сфинксы с их «бесконечным сном», un rêve sans fin.

«Дом», 3maison, замыкавший в себе кошек в первом четверостишии, исчезает в первом трехстишии, где рисуется царство пустынного одиночества, – самый настоящий дом наизнанку, где обитают кошки-сфинксы. В свою очередь этот «недом» уступает место космическому множеству кошек (они, подобно всем остальным персонажам сонета, трактуются как pluralia tantum ). Они становятся, если можно так выразиться, домом недома, так как в их зрачках заключен и песок пустыни, и звездный свет.

В заключительных строках сонета происходит возврат к теме ученых и любовников, которой сонет открывался; и те и другие как бы объединены в «могучих и ласковых кошках», Les chats puissants et doux. Похоже, что первый стих второго трехстишия дает ответ на вопрос, поставленный в первом стихе второго четверостишия. Поскольку кошки являются «друзьями сладострастия», 5Amis… de la volupté, то «их плодовитые чресла полны», 12Leurs reins féconds sont pleins. Можно предположить, что речь здесь идет о производительной силе, но сонет Бодлера допускает и иные интерпретации. Идет ли здесь речь о силе, заключенной в чреслах, или же об электрических искрах в шерсти животных? Как бы то ни было, в любом случае им приписывается магическая сила. Поскольку же в начале второго четверостишия стояли два согласованных определительных дополнения: 5Amis de la science et de la volupté, то все, что говорится в заключительном трехстишии, относится не только к «пылким любовникам», 1amoureux fervents, но и к «суровым ученым», 1savants austères.

В последнем трехстишии рифмуются суффиксы; это сделано для того, чтобы подчеркнуть тесную семантическую связь между «искрами», 12étinCELLES, «частицами», 13parCELLES, и «зрачками», 14prunELLES, кошек-сфинксов, а также между «магическими», 12MagIQUES, искрами и «мистическими», 14MystIQUES, зрачками, излучающими внутренний свет и открытыми навстречу некоему тайному смыслу.

Словно для того, чтобы с особой силой подчеркнуть эквивалентность морфем, эта последняя рифма сонета оказывается единственной, где отсутствует опорный согласный; зато оба прилагательных связаны аллитерацией начального / m /. Под этим двойным освещением «ужас мрака», 6l’horreur des ténèbres, рассеивается. На фоническом уровне назальный вокализм последней строфы подчеркивает тему света за счет преобладания фонем с ясным тембром (7 палатальных против 6 велярных); в предыдущих же строфах наблюдалось явное количественное преобладание велярных (16 против 0 в первом четверостишии, 2 против 1 – во втором, 10 против 5 в первом трехстишии).

В результате преобладания синекдох в конце сонета, когда животных замещают отдельные части их тела и одновременно целое мироздания становится на место животных, которые являются лишь частью этого мироздания, все образы, словно нарочно, тяготеют к неясности. Определенный артикль уступает место неопределенному, а глагольная метафора – 14Etoilent vaguement – великолепно отражает поэтику всего эпилога. Соответствия между трехстишиями и четверостишиями (горизонтальный параллелизм) поразительны. Если узким пространственным ( 3maison ) и временным ( 2mûre saison ) границам первого четверостишия в первом трехстишии противопоставляется расширение или уничтожение всяких границ ( 10fond des solitudes, IIrêve sans fin ), то, соответственно, и во втором трехстишии магический свет, исходящий от кошек, одерживает победу над «ужасом мрака», 6l’horreur des ténèbres, упоминание о котором во втором четверостишии едва не привело к ошибочным выводам относительно кошек.

Соберем теперь воедино отдельные части нашего анализа и постараемся показать, каким образом пересекаются, дополняют друг друга и комбинируются различные его уровни, придавая сонету характер завершенного объекта.

Прежде всего – вопрос о членении текста. Его можно членить несколькими способами, и такое членение оказывается вполне четким как с грамматической точки зрения, так и с точки зрения семантических связей между отдельными его частями.

Как мы показали, первый способ членения состоит в выделении трех частей, каждая из которых кончается точкой; иначе говоря, мы выделили каждое из четверостиший и оба трехстишия вместе. В первом четверостишии описывается в форме объективной и статичной картины фактическая (или принимаемая за таковую) ситуация. Во втором четверостишии кошкам приписываются определенные намерения, которые стремятся использовать силы Эреба, а силам Эреба – намерения по отношению к кошкам, отвергаемые этими последними. В обеих этих частях кошки рассматриваются как бы со стороны; в первой части они находятся в пассивном состоянии, в особенности свойственном любовникам и ученым, во втором – в активном, воспринимаемом силами Эреба. Зато в третьей части это противоречие преодолевается, так как кошки наделяются здесь пассивностью, которую они активно принимают; к тому же они рассматриваются здесь не со стороны, а как бы изнутри.

Второй способ членения позволяет противопоставить совокупность обоих трехстиший совокупности обоих четверостиший и в то же время показать тесную связь первого четверостишия с первым трехстишием и второго четверостишия – со вторым трехстишием. Действительно:

1) Оба четверостишия противостоят совокупности трехстиший в том смысле, что в последних уничтожается точка зрения наблюдателя ( любовников, ученых, сил Эреба ); кроме того, здесь кошки оказываются вне каких бы то ни было пространственных или временных границ.

2) Эти пространственно-временные границы существовали, однако, в первом четверостишии ( maison, saison ); первое же трехстишие их уничтожает ( au fond des solitudes, rêve sans fin ).

3) Во втором четверостишии кошки связываются с мраком, который их окружает, во втором трехстишии – со светом, который сами излучают (искры, звезды).

Наконец, третий способ членения дополняет предыдущий, группируя строфы так, что они образуют хиазм; хиазм образован, с одной стороны, начальным четверостишием и заключительным трехстишием, с другой – внутренними строфами, вторым четверостишием и первым трехстишием. В первой группе слово «кошки» является дополнением, в двух же других строфах оно с самого начала выступает в роли подлежащего.

Эти особенности формального членения имеют семантическую основу. В первом четверостишии отправной точкой служит соседство в одном и том же доме кошек с учеными или любовниками. Из этого соседства вытекает и двойное подобие ( comme eux, comme eux ). В заключительном трехстишии отношение смежности также перерастает в отношение подобия; но если в первом четверостишии метонимическое отношение между кошками и людьми, живущими в доме, способствует возникновению метафорического отношения между ними, то в заключительном четверостишии такой же переход осуществляется уже «внутри» самих кошек: отношение смежности является здесь скорее продуктом синекдохи, чем метонимии в собственном смысле слова. Упоминание частей тела кошек ( reins, prunelles ) готовит возникновение образа астральной, космической кошки, чему соответствует переход от точности к неясности ( également – vaguement ). Что касается сходства двух внутренних строф, то оно основывается на отношении эквивалентности. Одна из этих эквивалентностей отвергается во втором четверостишии (кошки и coursiers funèbres ), другая принимается в первом трехстишии (кошки и сфинксы). В первом случае это приводит к отказу от смежности (между кошками и Эребом), во втором – к тому, что кошки помещаются в «глубине одиночеств», au fond des solitudes. Мы видим, таким образом, что, в противоположность внешним строфам, во внутренних переход совершается от отношения эквивалентности, являющегося усиленной формой подобия (и, следовательно, имеющего метафорический смысл), к отношениям смежности (метонимическим), которые могут быть либо позитивными, либо негативными.

До сих пор мы рассматривали сонет как систему эквивалентностей, словно вставленных одна в другую и в своей совокупности представляющих закрытую систему. Нам остается рассмотреть последний аспект, при котором стихотворение предстает в качестве открытой системы с динамическим развитием от начала к концу.

Вспомним, что в начале данной работы мы подчеркнули возможность разбить сонет на два шестистишия, разделенные дистихом, структура которого очень сильно отличается от структуры остальных частей сонета.

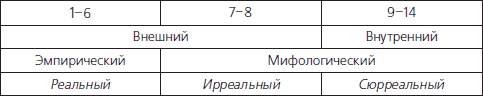

Перечисляя возможные способы членения стихотворения, мы временно не стали упоминать об этом, ибо именно это членение в отличие от всех остальных показывает, на наш взгляд, этапы движения от плана реального (первое шестистишие) к плану сюрреальному. Этот переход как раз и осуществляется при помощи среднего дистиха, на короткий миг вовлекающего читателя благодаря обилию различных семантических и формальных средств во вдвойне ирреальный мир, так как от первого шестистишия в нем остается характер внешнего описания, и в то же время он предвосхищает мифологическое звучание второго шестистишия.

Стихи:

За счет резкой перемены тона и темы, происходящей в дистихе, переход выполняет в сонете функцию, напоминающую роль модуляции в музыкальном произведении. Цель этой модуляции в том, чтобы разрешить существующее с самого начала (имплицитно или эксплицитно) противоречие между метафорической и метонимической тенденциями в сонете. Решение, которое дается во втором шестистишии, состоит в том, что противоречие переносится в глубь самой метонимии, хотя и продолжает оставаться выраженным метафорическими средствами.В первом трехстишии кошки, находившиеся первоначально в доме, как бы выскальзывают из него и начинают расти в пространстве и во времени – в бескрайних пустынях и в бесконечных снах. Движение здесь направлено изнутри наружу, от кошек-затворниц – к кошкам, очутившимся на воле. Во втором трехстишии уничтожение границ происходит как бы внутри самих кошек, достигающих космических размеров, поскольку некоторые части их тела ( чресла и зрачки ) заключают в себе песок пустынь и звезды неба. В обоих случаях превращение осуществляется за счет метафорических средств. Но оба превращения не уравновешены полностью: первое связано еще с кажимостью ( prennent… les… attitudes… qui semblent s’endormir ) и со сном ( en songeant… dans un rêve… ), тогда как второе действительно доводит тенденцию до конца из-за своего утвердительного характера ( sontpleins… Etoilent ). В первом случае, чтобы заснуть, кошки закрывают глаза, во втором они у них открыты.Однако обилие метафор во втором шестистишии лишь переносит на уровень вселенной оппозицию, которая имплицитно была сформулирована уже в первом стихе сонета. «Любовники» и «ученые» соответственно объединяют вокруг себя элементы, находящиеся в отношении взаимного сближения или отдаления: любовник-мужчина привязан к женщине, так же как ученый – ко вселенной; это два типа связи; в основе первой лежит близость, в основе второй – отдаленность [34] .То же самое отношение мы обнаруживаем и в заключительных превращениях: расширение кошек во времени и в пространстве; сжатие времени и пространства до размеров кошек. Но и здесь, как мы уже отметили, симметрия двух трехстиший не является полной – в последнем оказываются собранными все оппозиции сонета: плодовитые чресла говорят о сладострастии любовников, а зрачки – о науке, которой занимаются ученые; слово магические напоминает о деятельной пылкости одних, а слово мистические – о созерцательности других.В заключение – два замечания.Тот факт, что все грамматические подлежащие сонета (за исключением имени собственного Эреб ) стоят во множественном числе и что все женские рифмы также образованы именами во множественном числе (включая и существительное solitudes ), любопытным образом находит освещение в некоторых пассажах из «Толп»: «Быть в толпе, быть в одиночестве: равнозначные и обратимые выражения для активного и плодовитого поэта… Поэт пользуется той ни с чем не сравнимой привилегией, что он может по собственному желанию быть и самим собой, и кем-то другим… То, что люди называют любовью, настолько мало, настолько узко и настолько слабо по сравнению с неизреченным буйством, со священной проституцией души, в которой живет и поэзия и милосердие и которая отдается вся целиком любой явившейся неожиданности, любой мелькнувшей неизвестности» [35] .В начале сонета Бодлера кошки характеризуются как «могучие и ласковые» , puissants et doux, a в заключительном стихе их зрачки сравниваются со звездами. Крепе и Блен [36] отсылают в этой связи к стиху Сент-Бёва: «… l’astre puissant et doux » (1829) и обнаруживают те же эпитеты в одном из стихотворений Бризё (1832), где есть такое обращение к женщинам: «Êtres deux fois doués! Êtres puissants et doux!»Если бы возникла надобность, эти сопоставления подтвердили бы, что для Бодлера образ кошки теснейшим образом связан с образом женщины, на что эксплицитно указывают два стихотворения из того же сборника, озаглавленные «Кошка» и «Кот», а именно сонет «Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux», где содержится много объясняющий стих: «je vois ma femme en esprit…», a также стихотворение: «Dans ma cervelle se promène… un beau chat, fort, doux», где прямо ставится вопрос: «est-il feé, est-il dieu?» Этот мотив колебания между женским и мужским началом имплицитно содержится и в «Кошках», где он просвечивает сквозь нарочитые неясности («Les amoureux… Aiment… Les chats puissants et doux…»; «Leurs reins féconds…»). Мишель Бютор справедливо отметил, что у Бодлера «эти два аспекта – женственность и сверхмужественность – отнюдь не исключают друг друга, но, напротив, объединяются» [37] . Все персонажи сонета – мужского рода, но кошки и их alter ego – огромные сфинксы, обладают двуполой природой. Та же двойственность подчеркивается на протяжении всего сонета благодаря парадоксальному выбору существительных женского рода для образования рифм, называемых мужскими. Из созвездия, данного в начале поэмы и образованного любовниками и учеными, кошки вследствие своей медиативной функции позволяют исключить женщину и оставляют лицом к лицу (если не сливают их воедино) «поэта Кошек», освобожденного от «узкой» любви, и вселенную, освобожденную от суровости ученых.1962.

В кн.: Структуализм: «за» и «против». М., 1975. С. 231–255. (Перевод Г.К. Косикова).