Отверженные.

Отверженные. Том 2.

Виктор Гюго. Отверженные. Том 2.

Часть IV. Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени.

Книга первая. Несколько страниц истории.

Глава 1. Хорошо скроено.

Два года, 1831-й и 1832-й, непосредственно примыкающие к Июльской революции, представляют собою одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет – как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт наслоившихся один на другой и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то возникают, то исчезают ежеминутно под грозовыми облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческой души.

Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты.

Попытаемся это сделать.

Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо усталость, смутный гул, ропот, сон, смятение, иначе говоря, была не чем иным, как остановкой великой нации на привале. Это эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха; все жаждут одного – мира; у всех одно притязание – умалиться. Это означает – жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие начинания, великие люди – нет, покорно благодарим, довольно их видели, сыты по горло. Люди променяли бы Цезаря на Прузия, а Наполеона на короля Ивето: «Какой это был славный, скромный король!» Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня; первый перегон сделали с Мирабо, второй – с Робеспьером, третий – с Бонапартом; все выбились из сил, каждый требует постели.

Уставшее самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся честолюбие, нажитое богатство ищут, требуют, умоляют, добиваются – чего? Пристанища. Они его обретают. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом. Они довольны. Однако в это же время возникают некоторые факты, которые заявляют о себе и в свою очередь стучатся в дверь. Эти факты порождены революциями и войнами, они есть, они существуют, они имеют право занять свое место в обществе, и они занимают его. Чаще всего факты – это квартирмейстеры и фурьеры, только подготовляющие квартиры для принципов.

И вот что открывается тогда перед политическим мыслителем.

Пока утомленные люди требуют покоя, совершившиеся факты требуют гарантий. Гарантия для фактов – то же, что покой для людей.

Это то, что Англия требовала от Стюартов после протектората; это то, что Франция требовала от Бурбонов после Империи.

Эти гарантии – требование времени. Волей-неволей приходится на них соглашаться. Короли их «даруют», в действительности же их дает сила обстоятельств. Истина глубокая и полезная, чего Стюарты не подозревали в 1660 году и что даже не пришло в голову Бурбонам в 1814-м.

Обреченная династия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела роковую наивность верить, что дарует именно она и что дарованное может быть ею взято обратно; что дом Бурбонов обладает священным правом, а Франция не обладает ничем, что политические права, пожалованные Людовиком XVIII, – всего только ветвь священного права, отломленная династией Бурбонов и милостиво дарованная народу до того дня, когда королю заблагорассудится взять ее обратно. Однако уже по тому неудовольствию, которое причинял Бурбонам этот дар, они должны были чувствовать, что он исходит не от них.

Они были угрюмы в девятнадцатом веке. Они хмурились при каждом новом подъеме нации. Бурбоны «надулись» – воспользуемся этим ходовым выражением, то есть народным и верным. Народ это видел.

Династия полагала, что она сильна, так как Империя исчезла перед нею, словно театральная декорация. Она не заметила, что сама появилась таким же способом. Она не видела, что находится в тех же руках, которые убрали прочь Наполеона.

Она полагала, что у нее есть корни, потому что за нею прошлое. Она заблуждалась: она составляла только часть прошлого, а прошлым была Франция. Корни французского общества были не в Бурбонах, а в нации. Эти скрытые и живучие корни составляли не право какой-либо одной семьи, а историю народа. Они тянулись повсюду, но только не под троном.

Дом Бурбонов был для Франции блистательным и кровавым средоточием ее истории, но он не представлял больше важнейшего элемента ее судьбы и необходимой основы ее политики. Можно было обойтись без Бурбонов; без них и обходились двадцать два года; здесь был пробел, а они этого и не подозревали. Да и как могли они это подозревать, – они, полагавшие, что Людовик XVII царствовал 9 термидора, а Людовик XVIII – в день битвы при Маренго? Никогда, от первых дней истории, государи не были столь слепы перед лицом фактов и перед той долей божественной власти, которую эти факты содержат и возвещают. Никогда еще эти притязания бренного мира, именующиеся правом королей, не отрицали до такой степени высшего права.

Это существеннейшая ошибка Бурбонов, приведшая их к тому, что они вновь наложили руку на гарантии, «дарованные» в 1814 году, на эти «уступки», как они их называли. Печальное явление! То, что они именовали своими «уступками», было нашими завоеваниями; то, что они называли «незаконным захватом», было нашим законным правом.

Когда, по ее мнению, час пробил, Реставрация, вообразив, что она победила Наполеона и укоренилась в стране, то есть поверив в свою силу и устойчивость, внезапно приняла решение и отважилась на удар. Однажды утром она стала лицом к лицу с Францией и, возвысив голос, начала оспаривать право народное и право личное: у нации верховное главенство, у гражданина – свободу. Другими словами, она попыталась отнять у нации то, что делало ее нацией, и у гражданина то, что делало его гражданином.

В этом сущность тех знаменитых актов, которые называются июльскими ордонансами.

Реставрация пала.

Она пала по справедливости. Тем не менее, признаем это, она не была до конца враждебной всем формам прогресса. Бок о бок с нею свершилось немало великих событий.

При Реставрации нация привыкла совмещать споры со спокойствием, чего не было при Республике, и величие – с миром, чего не было при Империя. Сильная и свободная Франция являлась ободряющим примером для других народов Европы. При Робеспьере слово взяла Революция; при Бонапарте слово взяли пушки; при Людовике XVIII и Карле Х слово взяла мысль. Ветер утих, светоч зажегся снова. На безоблачных вершинах затрепетал чистый свет разума. То было великолепное, поучительное и привлекательное зрелище. В течение пятнадцати лет, при невозмутимом мире, совершенно открыто действовали великие принципы, столь старые для мыслителя, столь новые для политического деятеля: равенство перед законом, свобода совести, свобода слова, свобода печати, доступ ко всем должностям всех способных людей. Так продолжалось до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, сломавшимся в руках провидения.

Падение Бурбонов было исполнено величия, проявленного, однако, не ими, а нацией. Они покинули трон с чинной важностью, но без всякой внушительности; они ушли во тьму, но это не было одним из тех торжественных исчезновений, которые оставляют мрачный волнующий след в истории; это не было ни потустороннее спокойствие Карла I, ни орлиный клекот Наполеона. Они просто ушли, вот и все. Они сняли корону и не сберегли ореола. Они совершили это с достоинством, но не королевским. В какой-то степени они оказались ниже величия постигшего их несчастья. Карл Х по пути в Шербург распорядился сделать из круглого стола четырехугольный и, казалось, был более обеспокоен угрозой этикету, чем крушением монархии. Такая мелкость его натуры опечалила людей преданных, которые любили королевскую семью, и людей положительных, чтивших королевский род. Зато народ был достоин восхищения. Нация, атакованная однажды утром, почувствовала в себе столько силы, что даже не разгневалась на этот своего рода королевский вооруженный мятеж. Она дала отпор, но сдержалась, поставила все на место, вернула управление страной в рамки закона, Бурбонов – в изгнание и, увы, на этом остановилась. Она извлекла старого короля Карла Х из-под того балдахина, что осенял Людовика XIV, и тихонько поставила его на землю. Она коснулась особ королевского дома лишь с грустью и осторожностью. Не один и не несколько людей, а Франция, вся Франция, победоносная и опьяненная своей победой, казалось, вспомнила и осуществила перед всем миром эти замечательные слова Гильома дю Вэра, сказанные им после дня баррикад: «Тем, кто привык срывать цветы милости у великих мира сего и перепрыгивать, словно птичка с ветки на ветку, от скорбящих к преуспевающим, легко быть дерзким к своему государю, когда его постигнет злая судьба; я же всегда буду чтить жребий моих королей, особливо скорбящих».

Бурбоны унесли с собой уважение Франции, но не ее сожаление. Как мы уже сказали, они оказались мельче постигшего их несчастья. Они исчезли с горизонта.

Июльская революция тотчас приобрела друзей и врагов во всем мире. Одни устремились к ней с восторгом и радостью, другие отвернулись, каждый сообразно своей природе. Государи Европы, словно совы на этой утренней заре, в первую минуту ослепленные и растерянные, зажмурились и открыли глаза только для того, чтобы перейти к угрозам. Испуг их понятен, гнев вполне объясним. Эта странная революция почти не была потрясением, она даже не оказала побежденным Бурбонам чести обойтись с ними как с врагами и пролить их кровь. В глазах деспотических правительств, всегда заинтересованных в том, чтобы свобода очернила самое себя, Июльская революция была виновна в том, что, будучи грозной, она проявила кротость. Ничего, впрочем, не было против нее замышлено или предпринято. Самые напуганные, самые недовольные, самые раздраженные приветствовали ее. Как бы мы ни были эгоистичны и злопамятны, нам внушают таинственное уважение события, в которых ощущается соучастие кого-то, действующего в области более высокой, чем это дано человеку.

Июльская революция – торжество права, повергшего во прах грубый факт. Событие, исполненное величия.

Право, повергшее во прах грубый факт! Отсюда блеск революции 1830 года, отсюда и ее снисходительность. Торжествующему праву нет нужды прибегать к насилию.

Право – это все то, что истинно и справедливо.

Неотъемлемая черта права – пребывать вечно прекрасным и чистым. Факт, даже как будто самый неизбежный, даже наилучшим образом принятый современниками, если он существует только в качестве факта и если у него на это слишком мало права или вовсе никакого, бесповоротно обречен стать со временем уродливым, омерзительным, быть может даже, чудовищным. Если кто-нибудь пожелает удостовериться в том, насколько уродливым может оказаться факт на расстоянии веков, пусть обратит свой взор на Макиавелли. Макиавелли – это вовсе не злой дух, не демон, не презренный и жалкий писатель; он не больше чем факт. И этот факт характерен не только для Италии, но и для Европы, для всего шестнадцатого столетия. Он кажется отвратительным, он и есть таков с точки зрения нравственной идеи девятнадцатого века.

Эта борьба между правом и фактом длится со времен возникновения общества. Закончить поединок, сплавить чистую идею с реальностью человеческой жизни, заставить право мирно проникнуть в область факта и факт в область права – вот работа мудрых.

Глава 2. Дурно сшито.

Но одно дело – работа людей мудрых и другое дело – работа людей ловких.

Революция 1830 года быстро закончилась.

Как только революция терпит крушение, ловкие люди растаскивают по частям корабль, севший на мель.

Ловкие люди нашего времени присваивают себе название государственных мужей; в конце концов это наименование «государственный муж» стало почти выражением арго. В самом деле, не следует забывать, что там, где нет ничего, кроме ловкости, всегда налицо посредственность. Сказать «человек ловкий» – все равно что сказать «человек заурядный».

Точно так же сказать: «государственный муж» – иногда значит то же, что сказать «изменник».

Итак, если поверить ловким, то революции, подобные Июльской, – не что иное, как перерезанные артерии; нужно немедленно перевязать их. Право, слишком громко провозглашенное, вызывает смятение. Поэтому, раз право утверждено, следует укрепить государство. Раз свобода обеспечена, следует подумать о власти.

Пока еще мудрые не отделяют себя от ловких, но уже начинают испытывать недоверие. Власть – пусть так. Но, во-первых, что такое власть? Во-вторых, откуда она?

Ловкие как будто не слышат заглушенных возражений и продолжают свое дело.

По мнению этих политиков, хитроумно прикрывающих выгодную для них ложь маской необходимости, первая потребность народа после революции, – если этот народ составляет часть монархической Европы, – это раздобыть себе династию. Таким способом, говорят они, можно обрести после революции мир, то есть время для того, чтобы залечить свои раны и починить свой дом. Династия прикрывает строительные леса и заслоняет госпиталь.

Однако не всегда легко добыть себе династию.

В сущности, первый одаренный человек или даже первый удачливый встречный может сойти за короля. В одном случае это Бонапарт, в другом – Итурбиде.

Но первая попавшаяся фамилия не может создать династию. Необходима известная древность рода, а отметина веков не создается внезапно.

Если стать на точку зрения «государственных мужей» со всеми подразумеваемыми оговорками, то каковы же должны быть качества появляющегося после революции нового короля? Он может – и это даже полезно – быть революционером, иначе говоря, быть лично причастным к революции, приложившим к ней руку, независимо от того, набросил ли он тень на себя при этом или прославился, брался ли за ее топор или действовал шпагой.

Какими качествами должна обладать династия? Она должна быть приемлемой для нации, то есть казаться на расстоянии революционной – не по своим поступкам, но по воспринятым ею идеям. Она должна иметь прошлое и быть исторической, иметь будущее и пользоваться расположением народа.

Все это объясняет, почему первые революции довольствуются тем, что находят человека – Кромвеля или Наполеона, и почему вторые во что бы то ни стало стремятся найти имя – династию Брауншвейгскую или Орлеанскую.

Королевские дома похожи на те фиговые деревья в Индии, каждая ветка которых, нагибаясь до самой земли, пускает корень и сама становится деревом. Любая ветвь королевского дома может стать династией, но при условии, что склонится к народу. Такова теория ловких.

Итак, вот в чем величайшее искусство: добиться, чтобы в фанфарах успеха зазвучала нота катастрофы, чтобы те, кто пользуется его плодами, в то же время трепетали перед ним; пробудить страх перед свершившимся событием, увеличить кривую перехода до степени замедления прогресса, обесцветить эту зарю, обличить и отбросить крайности энтузиазма, срезать острые углы и когти, обложить торжество победы ватой, плотно закутать право, завернуть народ-гигант во фланель и немедленно уложить его в постель, посадить на диету этот избыток здоровья, прописать Геркулесу режим выздоравливающего, растворить важное событие в мелких повседневных делах, предложить этот разбавленный лекарственной настойкой нектар умам, жаждущим идеала, принять предосторожности против слишком большого успеха, надеть на революцию абажур.

1830 Год воспользовался этой теорией, уже примененной в Англии в 1688 году.

1830 Год – это революция, остановившаяся на полдороге. Половина прогресса, подобие права! Но логика не признает половинчатости точно так же, как солнце не признает огонька свечи.

Кто останавливает революции на полдороге? Буржуазия.

Почему?

Потому что буржуазия – это удовлетворенное вожделение. Вчера было желание поесть, сегодня это сытость, завтра настанет пресыщение.

То, что случилось в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла X.

Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия – это просто-напросто удовлетворенная часть народа. Буржуа – это человек, у которого теперь есть время посидеть. Кресло – это вовсе не каста.

Но, желая усесться слишком рано, можно остановить самое движение человечества вперед. Это часто бывало ошибкой буржуазии.

Допущенная ошибка не может служить причиной образования класса. Эгоизм не является одним из подразделений общественного порядка.

В конце концов, – следует быть справедливым даже к эгоизму, – состояние, на которое уповала после потрясения 1830 года часть народа, именуемая буржуазией, нельзя назвать бездействием, слагающимся из равнодушия и лени и затаившим в себе крупицу стыда; это не было и дремотой, предполагающей мимолетное забытье, доступное сну; это был привал.

Привал – слово, имеющее двойной, особенный и почти противоречивый смысл: отряд в походе, то есть движение; остановка отряда, то есть покой.

Привал – это восстановление сил, это покой настороженный и бодрствующий: это совершившийся факт, который выставил часовых и держится настороже. Привал обозначает сражение вчера и сражение завтра.

Это и есть промежуток между 1830 и 1848 годом.

То, что мы называем здесь сражением, может также называться прогрессом.

Таким образом, для буржуазии, как и для государственных мужей, нужен был человек, олицетворявший это понятие – привал. Человек, который мог бы называться Однако-Ибо. Сложная индивидуальность, означающая революцию и означающая устойчивость, другими словами, утверждающая настоящее, являя собой наглядный пример совместимости прошлого с будущим.

Этот человек оказался тут же, под рукой. Имя его было Луи-Филипп Орлеанский.

Голоса двухсот двадцати одного сделали Луи-Филиппа королем. Лафайет взял на себя труд миропомазания. Он назвал Луи-Филиппа «лучшей из республик». Парижская ратуша заменила собор в Реймсе.

Эта замена целого трона полутроном и была «делом 1830 года».

Когда ловкие люди достигли своей цели, обнаружилась глубочайшая порочность найденного ими решения. Все это было совершенно вне абсолютного права. Абсолютное право вскричало: «Я возражаю!» Затем – грозное знамение! – оно вновь скрылось в тени.

Глава 3. Луи-Филипп.

У революций тяжелая рука и верное чутье; они бьют крепко и метко. Даже у такой неполной революции, такой захудалой, подвергшейся осуждению и сведенной к положению младшей, как революция 1830 года, почти всегда остается достаточно пророческой зоркости, чтобы не оказаться несвоевременной. Затмение революцией никогда не бывает отречением.

Однако не будем слишком самоуверенными; даже революции, даже и они заблуждаются, и тогда видны крупные промахи.

Вернемся к 1830 году. Отклонившись от своего пути, 1830 год оказался удачливым. При том положении вещей, которое после куцей революции было названо порядком, монарх стоил больше, чем монархия. Луи-Филипп был редким человеком.

Сын того, за кем история, конечно, признает смягчающие обстоятельства, но в такой же мере достойный уважения, как отец – порицания, он обладал всеми добродетелями частного лица и некоторыми – общественного деятеля; заботился о своем здоровье, о своем состоянии, о своей особе, о своих делах, знал цену минуты и не всегда – цену года; воздержанный, спокойный, миролюбивый, терпеливый; добряк и добрый государь; был верен жене и держал в своем дворце лакеев, обязанных показывать буржуа его супружеское ложе, – хвастовство добропорядочной брачной жизнью стало полезным после выставлявшихся напоказ незаконных связей старшей ветви; знал все европейские языки и, что еще более редко, язык всех интересов и умел говорить на нем; был восхитительным представителем «среднего сословия», но превосходил его, будучи во всех отношениях более значительным, чем оно; отличаясь незаурядным умом и отдавая должное своей родословной, он прежде всего ценил свои внутренние качества и даже в вопросе о своем происхождении занимал весьма своеобразную позицию, объявляя себя Орлеаном, а не Бурбоном; когда он был только «светлейшим», он держался как первый принц крови, а в тот день, когда стал «величеством», превратился в настоящего буржуа; многоречивый на людях, но скупой на слова в тесном кругу близких; по общему мнению – скряга, но неуличенный; в сущности, это был один из тех бережливых людей, которые становятся расточительными, когда дело идет об их прихотях или выполнении долга; начитанный, но мало чувствующий литературу; дворянин, но не рыцарь; простой, спокойный и сильный; обожаемый своей семьей и слугами; обворожительный собеседник, трезвый государственный деятель, внутренне холодный, всегда поглощенный только насущной необходимостью, всегда учитывающий только сегодняшний день, не способный ни к злопамятству, ни к благодарности, он безжалостно пользовался лицами выдающимися, оставляя в покое посредственность, и хитро умел при помощи парламентского большинства перекладывать вину на те тайные объединения, которые глухо рокочут где-то под тронами; откровенный, порой неосторожный в своей откровенности, но в этой неосторожности удивительно ловкий; неистощимый в выборе средств, личин и масок; он пугал Францию Европой и Европу Францией; бесспорно, любил свою родину, но преимущественно свою семью; предпочитал власть авторитету и авторитет достоинству – склонность, пагубная в том смысле, что, ставя все на службу успеху, она допускает хитрость и не всегда отрицает низость, но зато в ней есть то преимущество, что она предохраняет политику от резких толчков, государство от ломки, общество от катастроф; это был человек мелочный, вежливый, бдительный, внимательный, проницательный, неутомимый, иногда противоречащий самому себе и берущий свое слово обратно; смелый по отношению к Австрии в Анконе, упрямый по отношению к Англии в Испании, он бомбардирует Антверпен и платит Притчарду; убежденно поет Марсельезу; недоступен унынию, усталости, увлечению красотой и идеалом, безрассудному великодушию, утопиям, химерам, гневу, тщеславию, боязни; он обладал всеми формами личной неустрашимости; генерал – при Вальми, солдат – при Жемапе; восемь раз его покушались убить, но он неизменно улыбался; смелый, как гренадер, неустрашимый, как мыслитель, он испытывал тревогу лишь пред возможностью потрясения основ европейских государств и был неспособен на крупные политические авантюры; всегда готовый подвергнуть опасности свою жизнь и никогда – свое дело; проявлял свою волю в форме влияния, предпочитая, чтобы ему повиновались как умному человеку, а не как королю; был одарен способностью к наблюдению, но не прозорливостью; мало интересовался ду́хами, но был отличным знатоком людей, иначе говоря, мог судить только о том, что видел; обладал здравым смыслом, живым и проницательным практическим умом, даром слова, огромной памятью; он всегда черпал из запаса этой памяти – единственная черта сходства с Цезарем, Александром и Наполеоном; зная факты, подробности, даты, собственные имена, он не знал устремлений, страстей, духовной многоликости толпы, тайных упований, сокровенных и темных порывов душ – одним словом, всего того, что можно назвать подводными течениями сознания; признанный верхними слоями Франции, но имевший мало общего с ее низами, он выходил из затруднений с помощью хитрости; он слишком много управлял и недостаточно царствовал; был своим собственным первым министром; неподражаемо умел создавать из мелких фактов препятствия для великих идей; соединял с подлинным умением способствовать прогрессу, порядку и организации какой-то дух формализма и крючкотворства; наделенный чем-то от Карла Великого и чем-то от ходатая по делам, он был основателем династии и ее стряпчим; в целом личность значительная и своеобразная, государь, который сумел упрочить власть, вопреки тревоге Франции, и мощь, вопреки недоброжелательству Европы, Луи-Филипп будет причислен к выдающимся людям своего века; он занял бы в истории место среди самых прославленных правителей, если бы немного больше любил славу и если бы обладал чувством великого в той же степени, в какой он обладал чувством полезного.

Луи-Филипп был красив в молодости и остался привлекательным в старости; не всегда в милости у нации, он всегда пользовался расположением толпы. У него был дар нравиться. Ему недоставало величия; он не носил короны, хотя был королем, не отпускал седых волос, хотя был стариком. Манеры он усвоил при старом порядке, а привычки при новом – то была смесь дворянина и буржуа, подходящая для 1830 года; Луи-Филипп являлся, так сказать, царствующим переходным периодом; он сохранил старое произношение и старое правописание и применял их для выражения современных взглядов; он любил Польшу и Венгрию, однако писал: polonois и произносил: hongrais[121]. Он носил мундир национальной гвардии, как Карл X, и ленту Почетного легиона, как Наполеон.

Он редко посещал обедню, не ездил на охоту и никогда не появлялся в опере. Не питал слабости к попам, псарям и танцовщицам, что являлось одной из причин его популярности среди буржуа. У него совсем не было двора. Он выходил на улицу с дождевым зонтиком под мышкой, и этот зонтик надолго стал одним из слагаемых его славы. Он был немного масон, немного садовник, немного лекарь. Однажды он пустил кровь форейтору, упавшему с лошади; с тех пор Луи-Филипп не выходил без своего ланцета, как Генрих III – без своего кинжала. Роялисты потешались над этим смешным королем – первым королем, пролившим кровь в целях излечения.

Что касается жалоб истории на Луи-Филиппа, то здесь нужно кое-что отбросить; одни обвинения падают на монархию, другие – на царствование Луи-Филиппа, третьи – на короля; три столбца, каждый со своим итогом. Отмена прав демократии, отодвинутый на задний план прогресс, жестоко подавленные выступления масс, расстрелы восставших, мятеж, укрощенный оружием, улица Транснонен, военные суды, поглощение страны, реально существующей, страной, юридически признанной, управление на компанейских началах с тремястами тысяч привилегированных – за это должна отвечать монархия; отказ от Бельгии, с чересчур большим трудом покоренный Алжир и, как Индия англичанами, – скорее способами варваров, чем носителей цивилизации, вероломство по отношению к Абд-эль-Кадеру, Блей, подкупленный Дейц, оплаченный Притчард – за это должно отвечать время царствования Луи-Филиппа; политика, более семейная, нежели национальная, – за это отвечает король.

Как видите, сделав вычет, можно уменьшить вину короля.

Его важнейшая ошибка такова: он был скромен во имя Франции.

Где корни этой ошибки?

Скажем об этом.

В короле Луи-Филиппе слишком громко говорило отцовское чувство; высиживание семьи, из которой должна вылупиться династия, связано с боязнью перед всем и нежеланием быть потревоженным; отсюда крайняя робость, невыносимая для народа, у которого в его гражданских традициях имело место 14 июля, а в традициях военных – Аустерлиц.

Впрочем, если отвлечься от общественных обязанностей, которые должны быть на первом плане, то глубокая нежность Луи-Филиппа к своей семье была ею вполне заслужена. Его домашний круг был восхитителен. Там добродетели сочетались с дарованиями. Одна из дочерей Луи-Филиппа, Мария Орлеанская, прославила имя своего рода среди художников так же, как Шарль Орлеанский – среди поэтов. Она воплотила свою душу в мрамор, названный ею Жанной д’Арк. Двое сыновей Луи-Филиппа исторгли у Меттерниха следующую демагогическую похвалу: «Это молодые люди, каких не встретишь, и принцы, каких не бывает».

Вот, без всякого умаления, но и без преувеличения, правда о Луи-Филиппе.

Быть «принцем Равенством», носить в себе противоречие между Реставрацией и Революцией, обладать теми внушающими тревогу склонностями революционера, которые становятся успокоительными в правителе, – такова причина удачи Луи-Филиппа в 1830 году; никогда еще не бывало столь полного приспособления человека к событию; один вошел в другое, и воплощение свершилось. Луи-Филипп – это 1830 год, ставший человеком. Вдобавок за него говорило и это великое предназначение к престолу – изгнание. Он был осужден, беден и скитался. Он жил своим трудом. В Швейцарии этот наследник самых богатых королевских поместий Франции продал свою старую лошадь, чтобы пропитаться. В Рейхенау он давал уроки математики, а его сестра Аделаида занималась вязаньем и шитьем. Эти воспоминания, связанные с особой короля, приводили в восторг буржуа. Он разрушил собственными руками последнюю железную клетку в Мон-Сен-Мишеле, устроенную Людовиком XI и послужившую Людовику XV. Он был соратником Дюмурье, другом Лафайета, он был членом клуба якобинцев; Мирабо похлопывал его по плечу; Дантон обращался к нему со словами: «молодой человек». В возрасте двадцати четырех лет, в 93-м году, он, тогда еще г-н де Шартр, присутствовал, сидя в глубине маленькой темной ложи в зале Конвента, на процессе Людовика XVI, столь удачно названного: «этот бедный тиран». Он видел все, он созерцал все эти головокружительные превращения; слепое ясновидение революции, которая сокрушила монархию в лице монарха и монарха вместе с монархией, почти не заметив человека во время этого яростного уничтожения идеи; он видел могучую бурю народного гнева в революционном трибунале, допрос Капета, не знающего, что ответить, ужасающее бессмысленное покачивание этой царственной головы под мрачным дыханием этой бури, относительную невиновность всех участников катастрофы – как тех, кто осуждал, так и того, кто был осужден; он видел века, представшие перед судом Конвента; он видел, как за спиной Людовика XVI, этого злополучного прохожего, на которого пало все бремя ответственности, вырисовывался во мраке главный обвиняемый – Монархия, и его душа исполнилась почтительного страха перед необъятным правосудием народа, почти столь же безличным, как правосудие бога.

След, оставленный в нем революцией, был неизгладим. Его память стала как бы живым отпечатком этих великих годин, минута за минутой. Однажды перед свидетелем, которому невозможно не доверять, он исправил по памяти весь список членов Учредительного собрания, фамилии которых начинались на букву «А».

Луи-Филипп был королем, царствующим при ярком дневном свете. Во время его царствования печать была свободна, трибуна свободна, слово и совесть свободны. В сентябрьских законах есть просветы. Хотя он и знал, какое разрушительное действие оказывает свет на привилегии, тем не менее он оставил свой трон освещенным. История зачтет ему эту лояльность.

Луи-Филипп, как все исторические деятели, сошедшие со сцены, сегодня подлежит суду человеческой совести. Его дело проходит теперь лишь первую инстанцию.

Час, когда история вещает свободным и внушительным голосом, еще для него не пробил; не настало еще время, когда она произнесет об этом короле окончательное суждение; строгий и прославленный историк Луи Блан сам недавно смягчил прежний приговор, который вынес ему; Луи-Филипп был избран теми двумя недоносками, которые именуются большинством двухсот двадцати одного и 1830 годом, то есть полупарламентом и полуреволюцией; и во всяком случае, с той нелицеприятной точки зрения, на которой должна стоять философия, мы могли судить его здесь, как это вытекает из сказанного нами выше, лишь с известными оговорками, во имя абсолютного демократического принципа. Пред лицом абсолютного всякое право, помимо права человека и права народа, есть незаконный захват. Но уже в настоящее время, сделав эти оговорки и взвесив все обстоятельства, мы можем сказать, что Луи-Филипп, как бы о нем ни судили, сам по себе, по своей человеческой доброте, останется, если пользоваться языком древней истории, одним из лучших государей, когда-либо занимавших престол.

Что же свидетельствует против него? Именно этот престол. Отделите Луи-Филиппа от его королевского сана, он останется человеком. И человеком добрым. Порою добрым на удивление. Часто, среди самых тяжких забот, после дня, проведенного в борьбе против дипломатии Европы, он вечером возвращался в свои покои и там, изнемогая от усталости и желания уснуть, – что делал он? Он брал судебное дело и проводил всю ночь за пересмотром какого-нибудь процесса, полагая, что давать отпор Европе – дело важное, но еще важнее вырвать человека из рук палача. Он возражал своему министру юстиции, он оспаривал шаг за шагом владения, захваченные гильотиной, у прокуроров, этих «присяжных болтунов правосудия», как он их называл. Иногда груды судебных дел заваливали его стол; он просматривал их все; ему было мучительно тяжело предоставлять эти несчастные обреченные головы их участи. Однажды он сказал тому же свидетелю, на которого мы ссылались: «Сегодня ночью я отыграл семерых». В первые годы его царствования смертная казнь была как бы отменена, и вновь воздвигнутый эшафот был насилием над волей короля. Гревская площадь исчезла вместе со старшею ветвью, но вместо нее появилась застава Сен-Жак – Гревская площадь буржуазии; «люди деловые» чувствовали необходимость в какой-нибудь хоть с виду узаконенной гильотине; то была одна из побед Казимира Перье, представителя узкокорыстных интересов буржуазии, над Луи-Филиппом, представителем ее либеральных сторон. Луи-Филипп собственноручно делал пометки на полях книги Беккарии. После взрыва адской машины Фиески он воскликнул: «Как жаль, что я не был ранен! Я мог бы его помиловать». Другой раз, намекая на сопротивление своих министров, он написал по поводу политического осужденного, который представлял собой одну из наиболее благородных личностей нашего времени: «Помилование ему даровано, мне остается только добиться его». Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV.

А для нас, знающих, что в истории доброта – редкая жемчужина, тот, кто добр, едва ли не стоит выше того, кто велик.

Луи-Филипп был строго осужден одними и, быть может, слишком жестоко другими, поэтому вполне понятно, что человек, знавший этого короля и сам ставший призраком сегодня, предстательствует за него перед историей; это предстательство, каково бы оно ни было, несомненно и прежде всего бескорыстно; эпитафия, написанная умершим, искренна; тени дозволено утешить другую тень; пребывание в одном и том же мраке дает право воздать хвалу; и вряд ли нужно опасаться, что когда-нибудь скажут о двух могилах изгнанников: «Обитатель одной польстил другому».

Глава 4. Трещины под основанием.

К тому времени, когда драма, о которой мы повествуем в этой книге, должна проникнуть в толщу одной из мрачных туч, заволакивающих начало царствования Луи-Филиппа, нам не следовало допускать недомолвок и необходимо было дать объяснение личности короля.

Луи-Филипп взошел на престол, не применяя насилия, без прямого воздействия со своей стороны, благодаря революционному повороту, несомненно очень далекому от действительной цели революции, но в котором он, герцог Орлеанский, никакого личного почина не проявил. Он родился принцем и считал себя королем по избранию. Он не сам дал себе эти полномочия, не присваивал их; они были ему предложены, и он их принял, пусть ошибочно, но глубоко убежденный, что предложение отвечало его праву, а согласие принять – его долгу. Отсюда его уверенность в законности своей власти. Да, мы утверждаем это по чистой совести, Луи-Филипп был уверен в законности своей власти, а демократия была уверена в законности своей борьбы с нею, поэтому вина за то страшное, что порождает социальные битвы, не падает ни на короля, ни на демократию. Столкновение принципов подобно столкновению стихий. Океан защищает воду, ураган защищает воздух; король защищает королевскую власть, демократия защищает народ; относительное, то есть монархия, сопротивляется абсолютному, то есть республике; общество истекает кровью в этой борьбе, но то, что сейчас является его страданием, станет позднее спасением. Во всяком случае, не приходится порицать борющихся: одна из двух сторон явно находится в заблуждении; право не стоит, подобно колоссу Родосскому, сразу на двух берегах – одной ногой опираясь на республику, другою – на монархию; оно неделимо и целиком находится на одной стороне; но заблуждающиеся заблуждаются искренно; слепой – не преступник, как вандеец – не разбойник. Припишем же эти страшные столкновения лишь роковому стечению обстоятельств. Каковы бы ни были эти бури, люди за них не ответственны.

Закончим наше изложение.

Правительству 1830 года тотчас же пришлось туго. Вчера родившись, оно должно было сегодня сражаться.

Едва успев утвердиться, оно сразу почувствовало смутное воздействие сил, направленных отовсюду на июльскую систему правления, столь недавно созданную и столь непрочную.

Сопротивление появилось на следующий же день; быть может даже, оно родилось накануне.

С каждым месяцем враждебность росла и из тайной стала явной.

Июльская революция, как мы отмечали, плохо встреченная королями вне Франции, была в самой Франции истолкована различно.

Бог открывает людям свою волю в событиях – это темный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают переводы – переводы поспешные, неправильные, полные промахов, пропусков и искажений. Очень немногие понимают язык божества. Наиболее прозорливые, спокойные, глубокие расшифровывают его медленно, и когда они приходят со своим текстом, оказывается, что работа эта давно уже сделана – на площади выставлено двадцать переводов. Из каждого перевода рождается партия, из каждого искажения – фракция; и каждая партия полагает, что только у нее правильный текст, каждая фракция полагает, что истина – лишь ее достояние.

Нередко и сама власть является фракцией.

Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения, – это старые партии.

По мнению старых партий, признающих лишь наследственную власть божией милостью, если революции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение. Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным завершением, заключает в самой себе свою законность, которую иногда бесчестят мнимые революционеры; но даже запятнанная ими, она держится стойко, и, даже обагренная кровью, она выживает. Революция не случайность, а необходимость. Революция – это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти.

Тем не менее старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения – отличные метательные снаряды. Они умело поражали эту революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони, – за недостатком логики; они нападали на эту революцию в ее королевском обличье. Они ей кричали: «Революция, а зачем же у тебя король?» Старые партии – это слепцы, которые целят метко.

Республиканцы, в свою очередь, кричали о том же. Но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия упрекала его в этом.

Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками, и с вечным правом.

Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой. Сохранять мир – значило еще больше усложнить положение. Гармония, которой добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир – разорительная политика цивилизации, самой себе внушающей недоверие. Какова бы ни была Июльская монархия, но она вставала на дыбы в запряжке европейских кабинетов. Меттерних охотно взял бы ее в повода. Подгоняемая во Франции прогрессом, она, в свою очередь, подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятая на буксир, она сама тащила на буксире.

А в то же время внутри страны обнищание, пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда – все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей.

Вне политических партий в собственном смысле этого слова обнаружилось и другое движение. Демократическому брожению отвечало брожение философское. Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа; по-другому, но в такой же степени.

Мыслители размышляли, в то время как почва, – то есть народ, – изрытая революционными течениями, дрожала под ними, словно в каком-то глухом эпилептическом припадке. Эти мечтатели, некоторые в одиночестве, другие объединившись в тесные семьи, почти в сообщества, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко; бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали свои ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени.

Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи.

Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросом человеческого счастья.

Человеческое благополучие – вот что хотели они добыть из недр общества.

Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли, почти до высоты религии. В цивилизации, такой, какою она создается, – отчасти богом и, гораздо больше, людьми, – интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, согласно закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики.

Люди эти, объединившиеся под разными названиями, но которых можно в целом определить их родовым наименованием – социалисты, пытались просверлить скалу, чтобы забил из нее живой родник человеческого счастья.

Их труды охватывали все, начиная от смертной казни и кончая вопросом о войне. К правам человека, провозглашенным Французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка.

Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не обсуждаем здесь исчерпывающим образом, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них.

Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам.

Первая проблема: создать материальные богатства.

Вторая проблема: распределить их.

Первая проблема включает вопрос о труде.

Вторая – вопрос о плате за труд.

В первой проблеме речь идет о применении производительных сил.

Во второй – о распределении жизненных благ.

Следствием правильного применения производительных сил является общественная мощь.

Следствием правильного распределения жизненных благ является счастье личности.

Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства – справедливость.

Из соединения этих двух начал – общественной мощи вовне и личного благоденствия внутри – следует социальное процветание.

Социальное процветание означает: счастливый человек, свободный гражданин, великая нация.

Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое однобокое решение роковым образом приводит ее к двум крайностям: чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага – одним, все лишения – другим, то есть народу, причем привилегии, исключения, монополии, власть феодалов являются порождением самой формы труда. Положение ложное и опасное, ибо общественное могущество зиждется тут на нищете частных лиц, а величие государства – на страданиях отдельной личности. Это – дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало.

Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнование и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, что он делит на части. Стало быть, невозможно остановиться на этих притязающих на правильность решениях. Уничтожить богатство – не значит его распределить.

Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них лишь одно.

Решите только первую из этих двух проблем, и вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция, вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или, как Англия, – материальным могуществом; вы будете неправедным богачом. Вы погибнете или насильственным путем, как умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия. И мир предоставит вам погибнуть и пасть, потому что мир предоставляет падать и погибать всякому себялюбию, всему тому, что не являет собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи.

Само собой разумеется, что словами: Венеция, Англия мы называем здесь не народ, а определенный общественный строй – олигархии, стоящие над нациями, а не сами нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет, но Англия как народ – бессмертна. Отметив это, мы продолжаем.

Разрешите обе проблемы: поощряйте богатого и покровительствуйте бедному, уничтожьте нищету, положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным, наложите узду на неправую зависть того, кто находится в пути, к тому, кто достиг цели, по-братски и точно установите оплату за труд соответственно с работой, подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям, сделайте из знания основу зрелости; давая дело рукам, развивайте и ум, будьте одновременно могущественным народом и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником, а это легче, чем кажется, короче говоря, умейте создавать богатство и умейте его распределять; тогда вы будете обладать всем материальным величием и величием нравственным; тогда вы будете достойны называть себя Францией.

Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм; вот чего он искал в фактах, вот что он подготовлял в умах.

Усилия, достойные восхищения! Святые порывы!

Эти учения, эти теории, это сопротивление, неожиданная для государственного человека необходимость считаться с философами, смутно намечавшиеся новые истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком противоречащую революционным идеалам, положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами Лафайета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятеж прогресса, палата депутатов и улица, необходимость уравновешивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение отречения в будущем, рожденное смутной покорностью высшему, неоспоримому праву, собственная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу – все это поглощало Луи-Филиппа почти болезненно и порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем.

Он чувствовал, что почва под ним в состоянии какого-то страшного распада, однако это не было полным разрушением, так как Франция оставалась Францией более, чем когда-либо.

Темные сгрудившиеся тучи покрывали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями – тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было поспешно придушено, вновь оживало и начинало бродить. Иногда совесть честного человека задерживала дыхание, столько было нездорового в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В этой тревоге, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся бурей. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первый встречный, никому не ведомый дотоле, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась сумеречная тьма. Время от времени глухие отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты были облака.

Едва прошло двадцать месяцев после Июльской революции, как в роковом и мрачном облике явил себя 1832 год. Народная нищета, труженики без хлеба, последний принц Конде, исчезнувший во мраке, Брюссель, изгнавший династию Нассау, как Париж – Бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому, ненависть русского императора Николая, позади нас два беса полуденных – Фердинанд Испанский и Мигель Португальский, землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере зловещий стук молотка, вновь заколачивающего в гроб Польшу, подстерегающие Францию раздраженные взгляды всей Европы, Англия – эта подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что колеблется, и наброситься на то, что упадет, суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с Собора Парижской богоматери, униженный Лафайет, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенжамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье; болезнь политическая и болезнь социальная, вспыхнувшие сразу в обеих столицах королевства – одна в городе мысли, другая в городе труда: в Париже война гражданская, в Лионе – война рабочих; в обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени; багровый свет извергающегося вулкана на челе народа; пришедший в исступление юг, возбужденный запад, герцогиня Беррийская в Вандее, заговоры, злоумышления, восстания, холера – все это прибавляло к смутному гулу идей смутную сумятицу событий.

Глава 5. Факты, порождающие историю, но ею не признаваемые.

К концу апреля все осложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали небольшие отдельные бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся, – признак широко разлившегося, скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж; Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье.

Сент-Антуанское предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить.

Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными – как ни покажется странным применение двух этих эпитетов к кабачкам.

Правительство попросту и откровенно было там взято под сомнение. Открыто обсуждалось: драться или сохранять спокойствие. Кое-где в задних помещениях кабачков с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и «будут драться, невзирая на численность врага». Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, «повышал голос» и говорил: Ты дал согласие! Ты в этом поклялся! Иногда поднимались на второй этаж в запертую комнату, и там происходили сцены, почти напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге «служить делу так же, как дети служат отцу». Такова была ее формула.

В общих залах читали «крамольные» брошюры. Они поносили правительство, как сообщает секретное донесение того времени.

Там слышались такие слова: Мне неизвестны имена вождей. Что до нас, то мы узнаем о назначенном дне только за два часа. Один рабочий сказал: Нас триста человек, дадим каждый по десять су – вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули. Другой сказал: Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не минет и двух недель, как мы сравняемся с правительством. Собрав двадцать пять тысяч человек, можно схватиться вплотную. Третий заявил: Я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны. Время от времени появлялись люди, «хорошо одетые, по виду буржуа», «производили замешательство» и, держась «распорядителями», пожимали руки самым главным, потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: Заговор созрел. Дело готово. «Об этом твердили все, кто был там», – как выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке какой-то рабочий закричал: У нас нет оружия! Один из его приятелей ответил: Оно есть у солдат! – пародируя, сам того не зная, обращение Бонапарта к Итальянской армии. «Когда дело касалось какой-нибудь более важной тайны, – прибавляет один из рапортов, – то там они ее не сообщали друг другу». Непонятно, что еще они могли скрывать, сказав то, что ими было сказано.

Нередко такие собрания принимали вполне регулярный характер. На иных никогда не бывало больше восьми или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходил всякий, кто хотел, и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены страстным энтузиазмом, другие – потому что это им было по пути на работу. Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших.

Стали известны и другие красноречивые факты.

Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: Должок мой, дядюшка, уплатит революция.

У кабатчика, что напротив улицы Шарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражки.

Рабочие сходились на улице Котт, у одного фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там имелся набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговки с рапир сняли. Один рабочий сказал: Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей. Этим «рохлей» впоследствии оказался не кто иной, как Кениссе.

Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой: Уже давно вовсю выделывают патроны. На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальным гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана: Борто, виноторговец.

Однажды на рынке Ленуар, возле лавочки, торговавшей водочными настойками, какой-то бородач с итальянским акцентом, взобравшись на тумбу, громко читал необычное рукописное послание, казалось, исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались кучками слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были собраны и записаны: «…Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы». «Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей». «…Будущее народа создается в наших безвестных рядах». «…Выбор возможен лишь один: действие или противодействие, революция или контрреволюция. Ибо в нашу эпоху больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа – вот в чем вопрос. Другого не существует». «…В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня.

Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно по причине этой дерзости. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы Св. Маргариты, вскричал: «Я бабувист!» Но за именем Бабефа народ учуял Жиске.

Между прочим этот прохожий говорил:

– Долой собственность! Левая оппозиция – это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы – мокрые курицы. Не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся!

– Молчать, гражданин шпик! – крикнул ему рабочий.

Этот окрик положил конец его речи.

Бывали и таинственные случаи.

Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала «хорошо одетого господина», который его спросил: «Куда идешь, гражданин?» – «Сударь, – ответил рабочий, – я не имею чести вас знать». – «Зато я тебя хорошо знаю, – сказал тот и прибавил: – Не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай, если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобою следят». Потом, пожав рабочему руку, он ушел, сказав: «Мы скоро увидимся».

Полиция, подслушивая разговоры, отмечала уже не только в кабачках, но и на улицах странные диалоги.

– Постарайся-ка получить поскорей, – говорил ткач краснодеревцу.

– Почему?

– Да придется пострелять малость.

Двое оборванных прохожих обменялись следующими примечательными словами, явно отдававшими жакерией:

– Кто нами правит?

– Господин Филипп.

– Нет, буржуазия.

Те, кто подумает, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Участники жакерии – это бедняки.

В другой раз слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления».

Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву круглой площади возле Тронной заставы, только и удалось расслышать, что: «Сделают все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу».

Кто это «он»? Неизвестность, исполненная угрозы.

«Вожаки», как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эсташ. Некто, по прозвищу «Ог», председатель общества взаимопомощи портных на улице Мондетур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее эти вожаки всегда были в тени, и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательную сдержанность следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде пэров.

– Кто ваш руководитель? – спросили его.

– Я этого не знал, да и не разузнавал, кто он.

Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные; иногда пустые предположения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки.

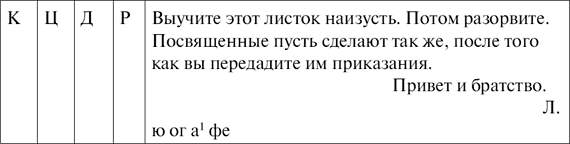

Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строящегося дома на улице Рейи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было еще разобрать следующие строки:

«…Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ…».

И в приписке:

«Мы узнали, что на улице Фобур-Пуасоньер № 5 (б) у оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч. У секции совсем нет ружей».

Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более что немного подальше он подобрал другую бумажку, тоже разорванную и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного документа.

Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение четырех прописных букв – это были квинтурионы, центурионы, декурионы, разведчики, а буквы ю ог а1 фе означали дату: 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой были написаны имена, сопровождавшиеся весьма примечательными указаниями: «К – Банерель. 8 ружей, 83 патрона. Человек надежный. Ц – Бубьер. 1 пистолет, 40 патронов; Д – Роле. 1 рапира, 1 пистолет, 1 фунт пороха; Р – Тейсье. 1 сабля, 1 патронташ. Точен; Террор. 8 ружей. Храбрец» и т. д.

Наконец тот же плотник нашел все внутри этой же ограды третью бумагу, на которой карандашом, но вполне разборчиво был начертан следующий загадочный список.

Единство. Бланшар. Арбр-Сэк, 6.

Барра. Суаз. Счетная палата.

Костюшко. Обри-Мясник?

Ж. Ж. Р.

Кай Гракх.

Право осмотра. Дюфон. Фур.

Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ.

Вашингтон. Зяблик. 1 пист. 86 патр.

Марсельеза.

Главенст. народа. Мишель. Кенкампуа. Сабля.

Гош.

Марсо. Платон. Арбр-Сэк.

Варшава. Тилли, продавец газеты «Попюлер».

Почтенный буржуа, в чьих руках осталась записка, распознал ее смысл. По-видимому, этот список был полным перечнем секций четвертого округа общества Прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат лишь истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества Прав человека как будто произошло позже той даты, когда эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок.

Тем не менее за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться реальные дела. На улице Попенкур при обыске у старьевщика в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, одинаково сложенных пополам, а потом вчетверо; под этими листами были спрятаны двадцать шесть четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось:

Селитра – 12 унций.

Сера – 2 унции.

Уголь – 2 с половиной унции.

Вода – 2 унции.

Протокол обыска гласил, что ящик сильно отдавал запахом пороха.

Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили два напечатанных диалога, подписанных Лотьер, песню, озаглавленную «Рабочие, соединяйтесь!», и жестяную коробку, полную патронов.

Один рабочий, выпивая со своим приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать; тот, притронувшись к нему, обнаружил у него под курткой пистолет.

На бульваре, между Пер-Лашез и Тронной заставой, дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве, под кучей стружек и мусора, мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и маленький чугунный котелок с явными следами расплавленного свинца внутри.

Полицейские агенты, неожиданно явившись в пять часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии членом секции Баррикада-Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоящим возле постели, в руке он держал патроны, изготовлением которых был занят.

Во время обеденного отдыха рабочих заметили двух человек, встретившихся между заставами Пикпюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сиамские кегли. Один вытащил из-под своей блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох несколько отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал пороху на полку. После этого они расстались.

Некто, по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть семьсот патронов и двадцать четыре ружейных кремня.

Как-то раз правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и двести тысяч патронов. Неделю спустя было роздано еще тридцать тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало: «Недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра».

Все это брожение происходило в открытую и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все особенности этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том, что предстояло. Осведомлялись: «Ну как восстание?» – тем же тоном, каким спросили бы: «Как поживает ваша супруга?».

Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну что ж, когда начнете?».

Другой лавочник говорил: «Дело начнется скоро, я это знаю. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять». Он предлагал свое ружье, а сосед – маленький пистолет, за который он хотел семь франков.

Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не был исключением. Всюду ощущалось биение ее пульса. Подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества Друзей народа, открытого и тайного одновременно, возникло общество Прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так: Плювиоз, год 40-й республиканской эры, – общество, которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске и которое, не колеблясь, давало своим секциям следующие многозначительные названия:

Пики.

Набат.

Сигнальная пушка.

Фригийский колпак.

21 Января.

Нищие.

Бродяги.

Робеспьер.

Нивелир.

Настанет день.

Общество Прав человека породило общество Действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секций жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался Галльский союз и Организационный комитет городских самоуправлений. Так образовались союзы: Свобода печати, Свобода личности, Народное образование, Борьба с косвенными налогами. Затем общество Рабочих – поборников равенства, делившееся на три фракции: поборников равенства, коммунистов и реформистов. Затем Армия Бастилии, род когорты, организованной по-военному: каждой четверкой командовал капрал, десятью – сержант, двадцатью – младший лейтенант, четырьмя десятками – лейтенант; в ней никогда не знали друг друга больше чем пять человек. Эта выдумка, где осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоящий во главе центральный комитет имел две руки – общество Действия и Армию Бастилии. Легитимистский союз Рыцарей верности сеял смуту среди этих республиканских объединений. Он был разоблачен и изгнан.

Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были свои общества Прав человека, Карбонариев, Свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем.

В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан, и учебные заведения волновались не меньше, чем предместья. Кафе на улице Сент-Иасент и кабачок «Семь бильярдов» на улице Матюрен Сен-Жак служили местом сборища студентов. Общество Друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды в Эксе, как известно, устраивало собрания в кафе «Мюзен». Те же самые молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Коринф», близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько обстоятельства допускали, были открытыми, и об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов: «Где происходило собрание? – На улице Мира. – У кого? – На улице. – Какие секции были там? – Одна. – Какая именно? – Секция Манюэль. – Кто был ее руководителем? – Я. – Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять это опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? – Из Центрального комитета».

Армия была в такой же степени взбудоражена, как и народ, что подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, Люневиле и Эпинале. Мятежники рассчитывали на пятьдесят второй полк, пятый, восьмой, тридцать седьмой и двадцатый кавалерийский. В Бургундии и южных городах водружали дерево Свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком.

Таково было положение дел.

И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения.

Это старинное предместье, населенное, как муравейник, работящее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном облике. В этом предместье под кровлями мансард скрывалась потрясающая нищета; там же можно было найти людей пылкого и редчайшего ума. А именно нищета и ум являются особенно грозным сочетанием крайностей.

У предместья Сент-Антуан были еще и другие причины для волнений: на нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда – одновременно и причина, и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, как только на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страдания и мысли.

Кабачки «предместья Антуан», уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, отмечены исторической известностью. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвеличивавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проникали в них идущие из глубин ее священные дуновения, – на те таверны, где столы были почти подобны треножникам и где пили тот напиток, который Энний называет сивиллиным вином.

Сент-Антуанское предместье – это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно, у нее, как и у всякой другой, возможны ошибки; но, даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе: Ingens[122].

В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорил ли в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев.

Дикарей. Объяснимся по поводу этого выражения. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни созидающего революционного хаоса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками, неистово бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам; они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, общественной заботы для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации.

Они с остервенением утверждали право; пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Они требовали света, сами скрытые под маской тьмы.

Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными, мы признаем это, но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях; облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они кротко высказываются за сохранение и поддержку прошлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, вполголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Что до нас, то если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами цивилизации и цивилизованными варварами, – мы выбрали бы первых.

Но, благодарение небу, возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропинкой.

Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути – в этом вся политика бога.

Глава 6. Анжольрас и его помощники.

Незадолго до этого времени Анжольрас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки.

Все были на тайном собрании в кафе «Мюзен». Введя в свою речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжольрас сказал:

– Не мешает знать, чем мы располагаем и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их подготовить. Должен иметь чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем же примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это дело на завтра. Революционеры всегда должны спешить; у прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройтись по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца, и сегодня же. Ты, Курфейрак, пойди взглянуть на политехников. Сегодня среда – у них день отдыха. Фейи, вы взглянете на тех, что в Гласьер, не так ли? Комбефер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все здорово кипит. Баорель посетит Эстрападу. Прувер, масоны охладевают; ты принесешь нам вести о ложе на улице Гренель-Сент-Оноре. Жоли пойдет в клинику Дюпюитрена и пощупает пульс у Медицинской школы. Боссюэ прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Сам я займусь Кугурдой.

– Вот и все в порядке, – сказал Курфейрак.

– Нет.

– Что же еще?

– Очень важное дело.

– Какое? – спросил Курфейрак.

– Менская застава, – ответил Анжольрас.

Он немного помедлил, как бы раздумывая, потом снова заговорил:

– У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики ваятелей. Это ребята горячие, но склонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает. Они тратят время на домино. Совершенно необходимо поговорить с ними немного, но крепко. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы раздуть этот уголь под пеплом. Я рассчитывал на этого беспамятного Мариуса, малого, в общем, славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь для Менской заставы. Но у меня нет людей.

– А я? – сказал Грантэр. – Я-то ведь здесь.

– Ты?

– Я.

– Тебе поучать республиканцев! Тебе раздувать во имя принципов огонь в охладевших сердцах!

– Почему же нет?

– Да разве ты на что-нибудь годишься?

– Но я, некоторым образом, стремлюсь к этому.

– Ты ни во что не веришь.

– Я верю в тебя.

– Грантэр, хочешь оказать мне услугу?

– Какую угодно! Могу даже почистить тебе сапоги.

– Хорошо, в таком случае не вмешивайся в наши дела. Потягивай свой абсент.

– Анжольрас, ты неблагодарен.

– И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе? Ты способен на это?

– Я способен спуститься по улице Гре, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы Вожирар, потом миновать Кармелитов, свернуть на улицу Ассас, добраться до улицы Шерш-Миди, оставить за собой Военный совет, пробежать Старым Тюильри, проскочить бульвар, наконец, следуя по Менскому шоссе, перейти через заставу и попасть прямо к Ришфе. Я способен на это. И мои сапоги тоже способны.

– Знаешь ли ты хоть немного товарищей у Ришфе?

– Не так чтобы очень. Однако я с ними на «ты».

– Что же ты им скажешь?

– Я поговорю с ними о Робеспьере, черт возьми! О Дантоне. О принципах.

– Ты?!

– Я. Меня не ценят. Но когда я берусь за дело, берегись! Я читал Прюдома, мне известен «Общественный договор», я знаю назубок конституцию Второго года! «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». И по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация. Права человека, верховная власть народа, черт меня побери! Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать о самых изумительных вещах шесть часов подряд.

– Будь посерьезнее, – сказал Анжольрас.

– Уж куда серьезнее! – ответил Грантэр.

Анжольрас подумал немного и вскинул голову, словно человек, который принял решение.

– Грантэр, – сказал он значительно, – я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе.

Грантэр жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел и вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера.

– Красный, – сказал он, входя и пристально глядя на Анжольраса.

Потом энергично похлопал ладонью по двум пунцовым отворотам жилета у себя на груди.

Подойдя к Анжольрасу, он шепнул ему на ухо:

– Не беспокойся.

Затем решительно нахлобучил шляпу и отбыл.

Четверть часа спустя задняя комната кафе «Мюзен» была пуста. Все Друзья азбуки разошлись каждый по своему делу. Анжольрас, взявший на себя Кугурду, вышел последним.

Члены Кугурды из Экса, находившиеся в Париже, собирались тогда в долине Исси, в одной из заброшенных каменоломен, столь многочисленных по эту сторону Сены.

Анжольрас, шагая к месту встречи, обдумывал про себя положение вещей. Серьезность того, что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некоей скрытой общественной болезни, развертываются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Здесь причина развала и возрождения. Анжольрас прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает? Быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права! Какое прекрасное зрелище! Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру: «Продолжение завтра». Анжольрас был доволен. Горнило дышало жаром. За Анжольрасом тянулась в этот самый миг длинная пороховая дорожка – его друзья, рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское и проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Фейи – этого гражданина мира, с пылом Курфейрака, смехом Баореля, грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ, – все вместе производило своего рода электрическое потрескивание, повсюду и одновременно сопровождающееся искрами. Все за работой. Результат, без сомнения, будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантэре. «Собственно говоря, Менская застава мне почти по пути, – сказал он про себя. – Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим-ка, что делает Грантэр и чего он успел добиться».

На колокольне Вожирар пробило час, когда Анжольрас добрался до курильни Ришфе. Он вошел, отпустив дверь, с размаху хлопнувшую его по спине, скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом.

Чей-то голос грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантэр, споривший со своим противником.

Грантэр сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому мрамору, и вот что услышал Анжольрас:

– Два раза шесть.

– Четверка.

– Свинья! У меня таких нет.

– Ты пропал. Двойка.

– Шесть.

– Три.

– Очко!

– Мне ходить.

– Четыре очка.

– Неважно.

– Тебе ходить.

– Я здорово промазал.

– Ты пошел правильно.

– Пятнадцать.

– И еще семь.

– Теперь у меня двадцать два. (Задумчиво.) Двадцать два!

– Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ее поставил в самом начале, вся игра пошла бы иначе.

– Та же двойка.

– Очко!

– Очко? Так вот тебе пятерка.

– У меня нет.

– Но ведь ты ее как будто выставил?

– Да.

– Пустышка.

– Ну и везет тебе! Да… Тебе повезло! (Длительное раздумье.) Два.

– Очко!

– Ни пятерки, ни очка. Не очень-то приятная штука для тебя.

– Домино!

– Черт тебя побери!

Книга вторая. Эпонина.

Глава 1. Жаворонково поле.