Рабы свободы: Документальные повести.

«Хранить вечно» или «совершенно секретно»?

Как все началось? Как было? Как пришли ко мне герои этой книги — писатели, поэты и мудрецы, аскеты и пожиратели жизни, побежденные и победители — рабы свободы, той невиданной в истории иллюзорной свободы, которая была провозглашена на одной шестой части Земли в двадцатом веке? Или это я пришел к ним?..

В самый канун 1988 года я закончил книгу стихов. Поставил точку, разрешился от бремени. Внутри образовалась та сосущая пустота, провал, воронка, которая зарастает не сразу, а со временем, когда туда попадает семя нового замысла. Огляделся вокруг. Жизнь казалась непредсказуемой.

Непредсказуемостью дышала в тот момент вся страна — впервые с 1917 года. Кипела перестройкой. Стоячее социальное болото, в которое мы были погружены, всколыхнулось и вздыбилось. Вдруг до всех дошло, что так дольше жить нельзя, что можно жить по-другому. Но вот как надо жить — не знал никто. На эволюцию прогнившая советская система была неспособна, начался ее стремительный и мучительный распад, гибель. И в агонию эту так или иначе был втянут каждый человек. Наступала другая эпоха.

И что было важнее всего — прийти в сознание, очнуться от безмыслия и бесправия, вернуть себе достоинство. И память. Ведь наше прошлое, история наша отняты у нас, уродливо искажены. Все это относится и к литературе. В той войне, какую власть вела со своим народом, писатель — одна из самых выбитых профессий.

Слово, литература всегда занимала особое, исключительное место в русской жизни. Литература была в России не только искусством, но общественным парламентом за отсутствием такового в политике, гласом совести и правды. За Слово у нас убивали — так высоко оно ценилось. Сколько их, художников слова, погибло на этой голгофе?

Но у писателя свои счеты со временем. Жизнь его не обрывается физической смертью. Писатель жив, пока его читают. Людей, погибших от репрессий, не воскресить, но писателей — можно. Нужно только дать им слово. А слово их — рукописи, может быть, еще живы, замурованные где-то в секретных хранилищах, запрятанные в домашних архивах от гэбэшного сглаза, и ждут своего часа, взывают к нам.

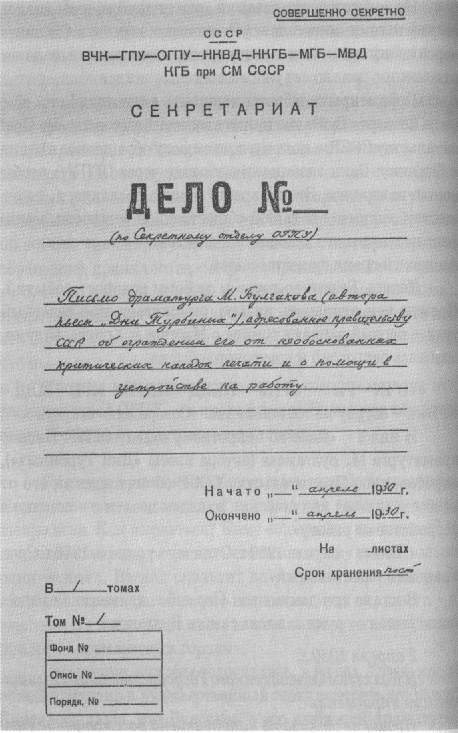

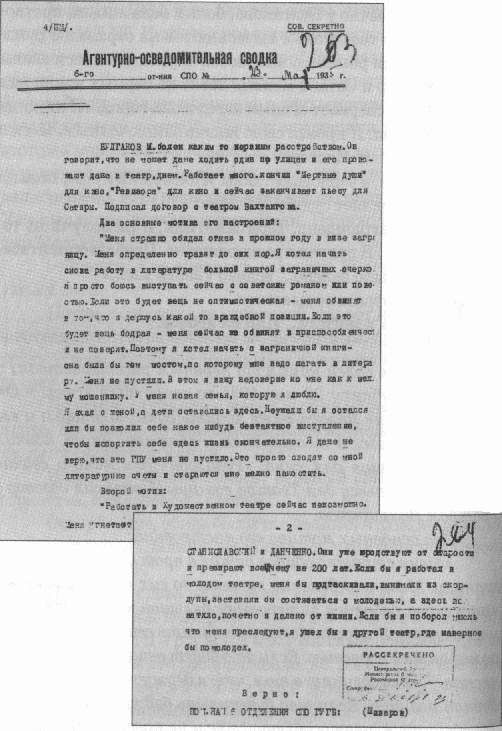

«Хранить вечно» и «Совершенно секретно» — две такие надписи стоят на следственных делах репрессированных. Не пора ли разделить: возьмите себе то, что действительно «Совершенно секретно», и отдайте нам, обществу, что надо «Хранить вечно» — нашу историю, культуру — ведь только то, что становится достоянием гласности, и хранится вечно, спасается от забвения.

Ясно, что одному такого дела не поднять. В одиночку Лубянку не возьмешь.

И я настрочил заявление — обращение ко всем писателям:

Уважаемые коллеги!

Вношу такое предложение.

За годы советской власти было арестовано около двух тысяч литераторов, около полутора тысяч из них погибли в тюрьмах и лагерях, так и не дождавшись свободы. Цифры эти, конечно, не полные, уточнить их пока невозможно. «Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать…» (Ахматова). Обстоятельства и даты смерти этих писателей замалчиваются или фальсифицированы, биографии зияют провалами, в энциклопедиях и справочниках приводятся неверные данные.

И самое важное. Во время арестов писателей их рукописи и архивы изымались и оседали в секретных хранилищах. Есть надежда, что какая-то часть уцелела. Попробуем спасти! Распечатаем черный ящик! Только теперь, в условиях развивающейся демократии и гласности, в пору, будем верить, не «оттепели», а настоящей весны, появилась такая возможность. Посмотрим, в конце концов, горят ли рукописи! Погибших не воскресить, но мы можем и должны компенсировать духовное ограбление народа.

Предлагаю создать при Союзе писателей специальную комиссию, которая займется этим святым делом. Состав комиссии должен быть избран демократическим путем — при общем обсуждении и голосовании.

5 Января 1988 г.

Одним из первых идею комиссии поддержал Булат Окуджава. В его доме мы и собрались для совета. Пришли поэт Анатолий Жигулин, бывший узник Колымы, и Олег Васильевич Волков, патриарх нашей литературы, двадцать семь лет проведший в лагерях и ссылках. Позвонили прозаикам Камилю Икрамову и Юрию Давыдову, тоже имевшим печальный лагерный опыт, известному публицисту Юрию Карякину — и он, хоть и не был за решеткой, немало натерпелся от властей. Получилось нечто вроде инициативной группы.

Встала еще проблема. Как соединить демократов по убеждениям, которые находились в оппозиции к официальной линии Союза писателей, и руководство его, правоверных коммунистов-функционеров, без которых, как стало ясно, тоже нельзя было обойтись?

Убедил мой друг, поэт Владимир Леонович:

— Пусть и «нечестивые» делают хорошие дела, это их шанс проявить себя с лучшей стороны…

Необходимо было еще связаться с писателями из Ленинграда, Сибири, других республик Союза — чтобы в комиссии была представлена вся страна. И тут дело сладилось: к нам присоединились Виктор Астафьев, Геворк Эмин, Чобуа Амирэджиби… Это уже была крепкая опора.

На пробивание «безумной идеи» ушел целый год. Пришлось продираться сквозь частокол бюрократических рогаток. Сколько раз я слышал: это невозможно! так не положено! так не делается! Или: ждите, нужно обмыслить, посоветоваться с товарищами…

Идею мою перебрасывали, как мячик, но все по горизонтали, вверх никто не пасовал. Со стола на стол — на каждом стоял телефон, но никто не смел набрать заповедный номер решающей инстанции — ЦК КПСС или того паче КГБ — мыслимое ли дело?!

И все-таки идея двинулась по ступенькам советской иерархии, неуверенно, но вверх: со стола парторга Союза писателей — в горком партии — в ЦК КПСС — и, наконец, в Политбюро ЦК КПСС. И заиграл бы ее вконец главный «застрельщик всех начинаний и свершений», не попади она на стол «архитектору» перестройки — Александру Яковлеву. И тут случилось чудо. При его мощной поддержке дело закрутилось: Прокуратура и КГБ получили указание помочь писательской инициативе. Без этого ничего тогда не удалось бы сделать. Нас услышали!

В декабре 1988-го в газетах появилось сообщение о создании Всесоюзной комиссии по творческому наследию репрессированных писателей. Теперь она обрела законный статус в пределах СССР. Мог ли я думать, что пройдет совсем немного времени, и СССР исчезнет, а вместе с ним испарится Союз советских писателей?

Но идея выживет…

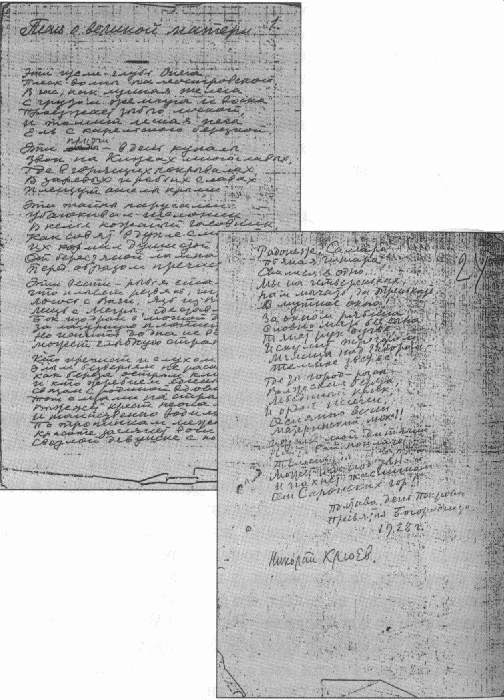

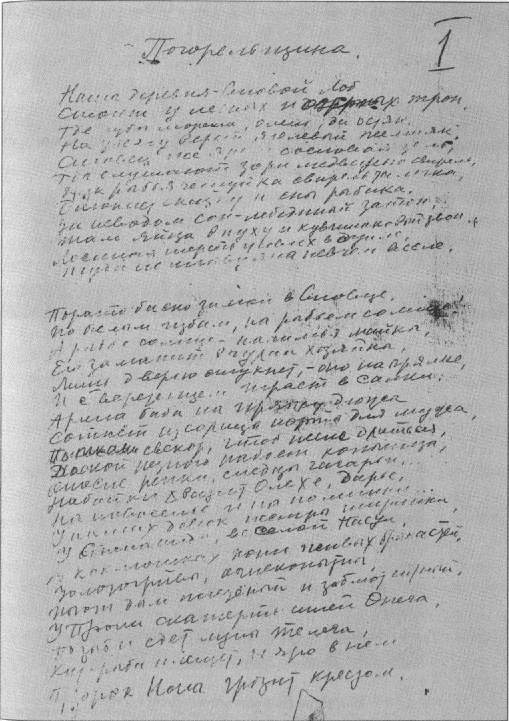

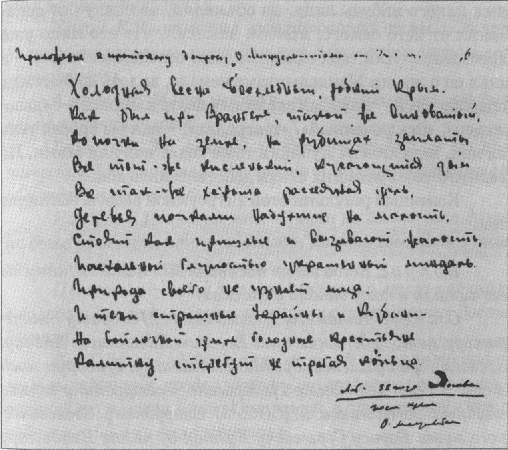

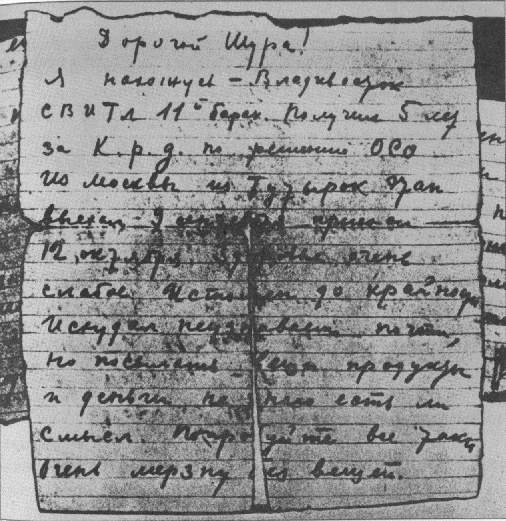

А тогда, тогда на заседания Комиссии съезжались писатели со всей страны. Кипели яростные споры, бурные обсуждения. Оказалось, повсюду — от Балтики до Тихого океана — есть энтузиасты, бережно собирающие и хранящие память о самом трагическом периоде истории нашей литературы. Письма, бандероли, телефонные звонки — люди присылали, приносили стихи, прозу, воспоминания, документы, фотографии и рисунки, приезжали из других городов, чтобы отдать то, что они писали и прятали годами и десятилетиями, под угрозой обысков и арестов. Тут было свое и чужое, переданное кем-то на хранение, случайно уцелевшее, известных, малоизвестных и вовсе неизвестных авторов. Вот, возьмите, напечатайте! Теперь, мы верим, не отберут, не уничтожат…

Лучшее мы сразу же публиковали — в газетах, журналах, стали выпускать и сборники, книги — одну за другой. Репрессированное, потаенное Слово нашло наконец выход к читателю. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне — дна…».

Услышали нас и те, кто увидел в нас своих врагов, кто или сам принимал участие в репрессиях, или оправдывал их. Права Ахматова: две России глянули друг другу в глаза — «та, что сажала, и та, которую посадили». Палачи и стукачи преспокойно разгуливали среди нас и, в отличие от своих жертв, обеспеченные долголетием и здоровьем, пережидали перестройку в своих благополучных квартирах и на дачах с надеждой на ее скорый конец.

— Вы не имеете никакого права этим заниматься! Вы еще об этом пожалеете! — раздавались анонимные звонки.

Были такие и среди писателей. Они боялись: в случае открытия лубянских архивов их имена всплывут — и плодотворная работа в жанре доноса получит массового читателя. Но больше было таких, кто не принимал нашей инициативы просто по убеждениям, — твердокаменных, неизлечимых сталинистов.

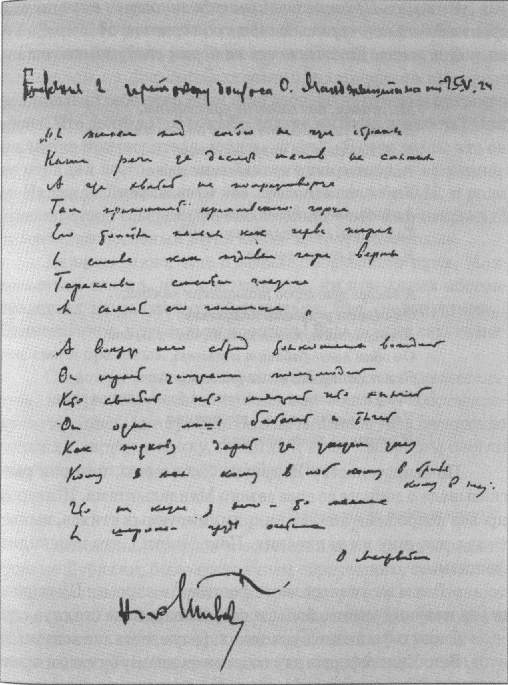

Трагический список — первые тринадцать имен из мартиролога нашей литературы — попал в Политбюро ЦК, а оттуда в Прокуратуру и, наконец, в КГБ вместе с моим заявлением:

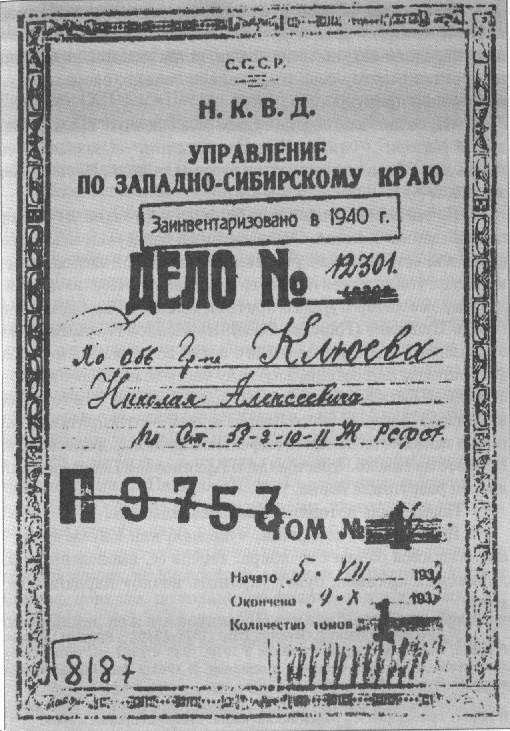

Исаак Бабель, Артем Веселый, Александр Воронский, Николай Гумилев, Иван Катаев, Николай Клюев, Михаил Кольцов, Осип Мандельштам, Борис Пильняк, Иван Приблудный, Дмитрий Святополк-Мирский, Павел Флоренский, Александр Чаянов…

Лубянка — крепость в центре Москвы, из сросшихся между собой многоэтажных тяжелых зданий, подкованных гранитом, соединенных надземными и подземными коридорами, увитых лестницами, облепленных, как жуками, черными машинами. А перед ней, посреди площади, срывающейся вниз к театрам и гостиницам, Манежу и университету, — памятник Дзержинскому. Воткнут в небо, прямой, как штык, — Железный Феликс, в шинели до пят, зорко озирающий с высоты гудящую столицу.

Каждый гражданин нашей необъятной державы знал, что он живет под прицелом Лубянки, что в любую минуту в его жизнь может вмешаться Лубянка и сделает с ним, что захочет, и защиты от Лубянки нет.

Сколько же судеб переломала и перемолола эта фабрика страха и смерти, сколько душ здесь просквозило и сгинуло! Пулеметной очередью прострочило нашу историю: ЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ — КГБ… И ни один человек из двухсот с лишним миллионов не уберегся, не остался в стороне — все так или иначе пострадали и если не гибли физически, то жили в страхе, с контуженым сердцем, изувеченной совестью, деформированным сознанием, — никто не был вполне свободным, полноценным человеком.

Камни Лубянки обдавали враждебностью, смертельным холодом, зашторенные окна зияли слепыми бельмами. Никогда не думал, что мне будет суждено войти туда и даже работать там, читать и перечитывать залитые слезами и кровью документы истории, искать истину, спасать и воскрешать арестованное Слово.

На пробивание «безумной идеи» ушел год, еще почти год ушел на то, чтобы получить доступ к первому архивному делу Лубянки. Такая работа в круг обязанностей хранителей государственных тайн не входила. Мы пришли туда с прямо противоположной целью — открыть то, что они столько лет старательно прятали. Да и как преодолеть государственный запрет — «Совершенно секретно»? Закон устарел, стал анахронизмом, но продолжает сковывать жизнь. Как обойти закон? Пришла пора срывать с нашей истории мертвящие грифы.

Массивные тройные двери впускают с шумной, душной площади в просторный прохладный вестибюль. Пристальные прапорщики проверяют пропуск, внимательно изучают паспорт. Широченная лестница, и над ней — белый бюст Андропова. Бесконечный коридор с высоким потолком — можно кататься на велосипеде или скакать на коне, по сторонам вереница дверей. Тихо, пустынно. Судя по всему, антураж за многие годы мало изменился. Все как тогда?..

Небольшой кабинетик на третьем этаже. Белые шторки скрывают улицу. На столе — пухлая желтоватая папка.

Полковник Анатолий Краюшкин, которому поручено наше дело, усмехается:

— Кажется, вы первый писатель, который пришел сюда добровольно… Куда мне вас посадить?..

Мы переглянулись и расхохотались.

— Как ты можешь ходить туда? — спрашивали меня. — Как можешь иметь дело с гэбистами?

Туда, но не к ним — к сотням заточенных и приговоренных к неволе и смерти писателей, которые сами уже не могут постоять за себя. И еще к сотням других, которые не были арестованы, но преследовались Лубянкой всю жизнь…

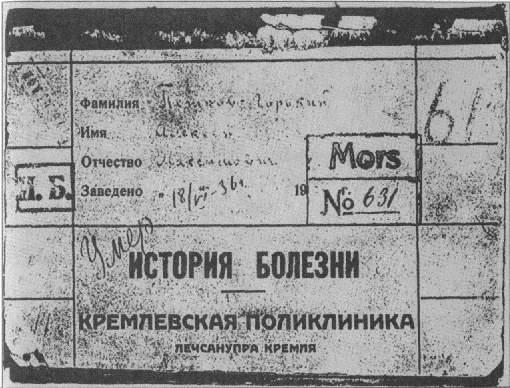

Пухлая желтоватая папка… Первым человеком, чью трагедию удалось приоткрыть, был Исаак Бабель.

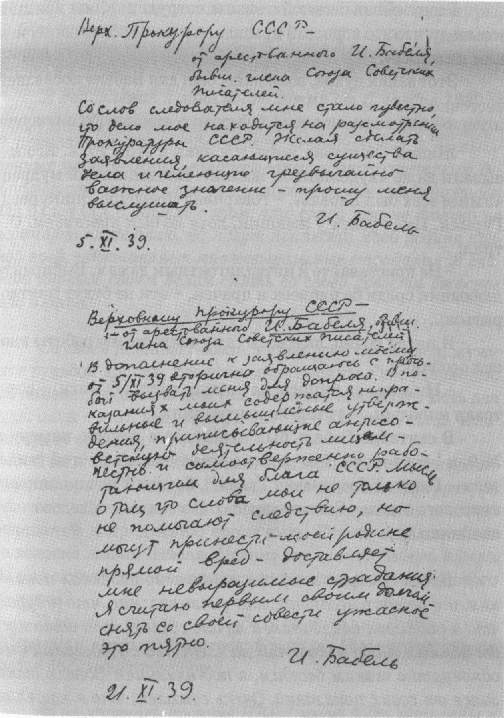

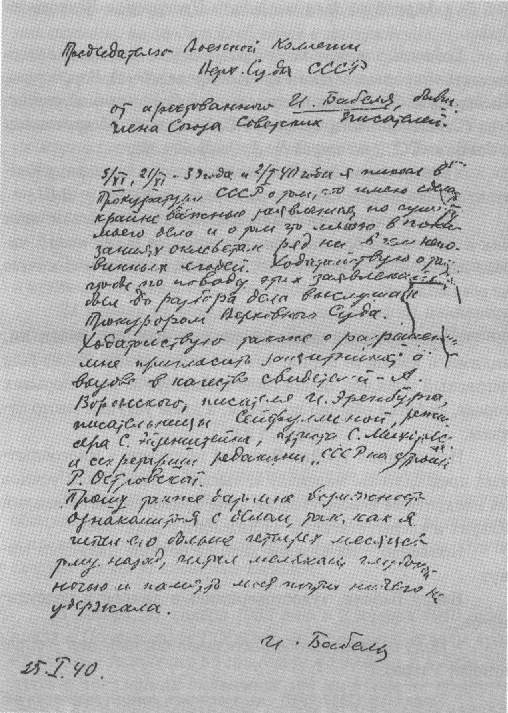

Прошу меня выслушать. ИСААК БАБЕЛЬ.

Арест.

«Активное следствие».

Собственноручное показание.

Допрос.

Донос.

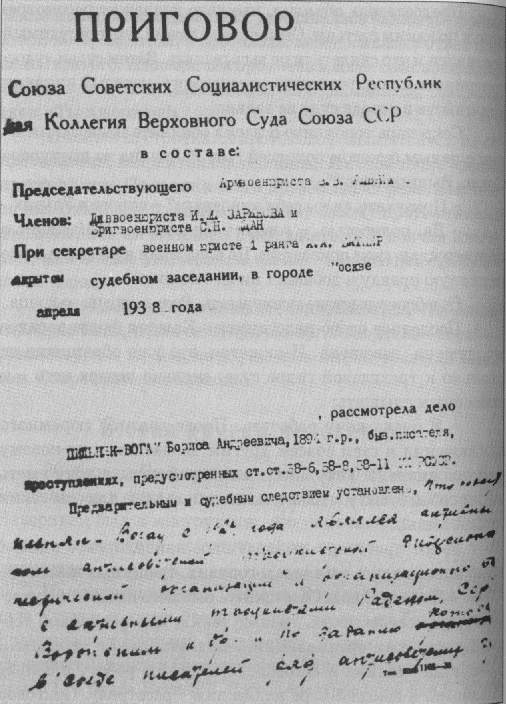

Обвинение Приговор.

Реабилитация.

Арест.

Пятнадцатое мая 1939 года. Раннее утро. Москва еще спит под мирное чириканье птиц. Изредка каркнет ворона, поскребет метлой дворник — и снова все тихо.

В пять часов железные ворота Лубянки, раскрывшись, выпускают оперативную машину — путь недалек, к Чистым прудам, в Большой Николо-Воробинский переулок. Несколько военных выходят возле дома № 4, деловито находят квартиру № 3, стучат.

Открывает заспанная молодая женщина.

— Хозяин дома?

— Нет, он на даче. А в чем дело?

— Собирайтесь, поедем за вашим мужем…

Машина мчится по Минскому шоссе, сворачивает в Переделкино — дачный поселок писателей.

Подъехали к дому, входят. Хозяин спит в своей комнате. Жена стучит в дверь, и, только он появляется на пороге, гости бросаются к нему:

— Руки вверх! — Шарят по телу, ищут оружие. — Вы арестованы!

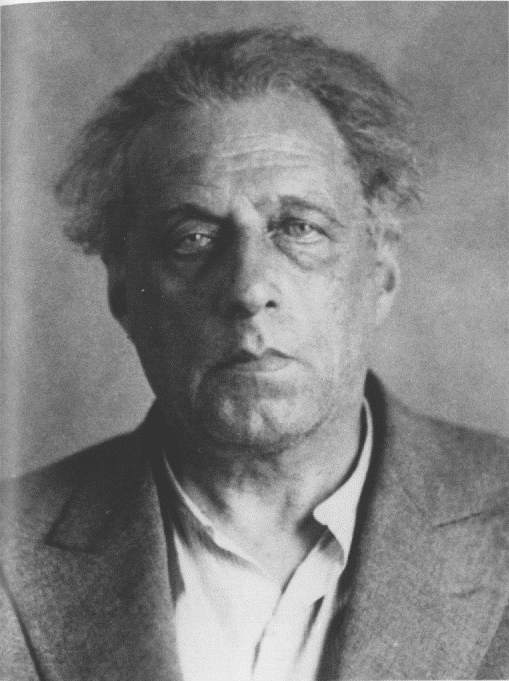

Подобную сцену, возможно, описал бы в своей книге о чекистах хозяин дачи, если бы успел закончить эту книгу. Но в то майское утро он, всемирно известный мастер советской литературы, стал бесправным арестантом. Писатель теперь сам превращался в одного из своих героев и должен был пройти весь его путь — не на бумаге, а в жизни. Отныне ему с помощью усердных соавторов и редакторов из НКВД суждено выполнить «социальный заказ» и сочинить из себя — своего двойника, шпиона и террориста, врага народа. Сочинение это будет фантасмагорией с трагическим концом, с тем условием, что автор-герой погибнет не в воображении, а на самом деле. И переписать, исправить и переделать уже ничего будет нельзя, ибо жизнь, как известно, не знает черновиков, пишется один раз и сразу начисто.

Имена действующих лиц и события тоже будут не вымышленными, а подлинными, такими, какими они были в действительности.

Писателя зовут Исаак Бабель. Арестовать его приказал нарком внутренних дел Лаврентий Берия[1], а проводят операцию старательные его подчиненные во главе с младшим лейтенантом Назаровым.

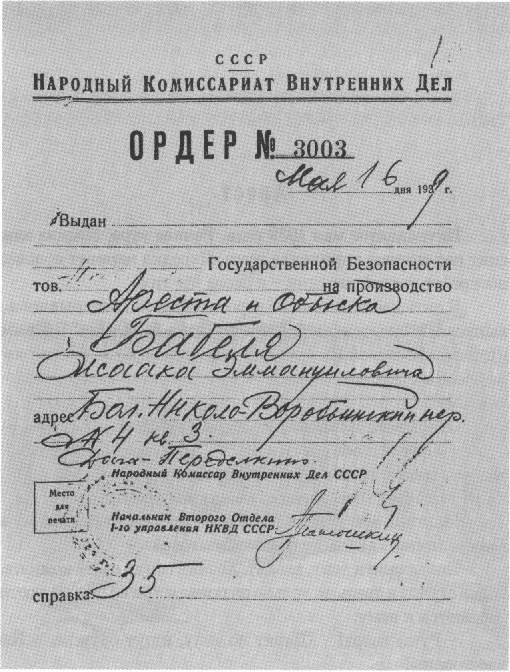

Ордер на арест и обыск И. Э. Бабеля.

Оформлен на следующий день после ареста, задним числом.

16 Мая 1939 года.

Пока шел обыск, Бабель с женой молча сидели, держа друг друга за руки. Смотрели, как складывают и завязывают бумаги: девять папок рукописей, записные книжки, письма — труд писателя вместе с ним тоже отправлялся за решетку.

— Не дали закончить, — сказал Бабель. И шепнул тихо жене: — Сообщите Андрею, — он имел в виду своего друга, французского писателя Андре Мальро.

По дороге Бабель пытался шутить, спросил сопровождающих:

— Что, спать приходится мало? — И снова вполголоса жене: — Я вас очень прошу, чтобы наша девочка не была жалкой…

Двери Лубянки заглотнули машину. И пятнадцать лет — до 1954 года — о Бабеле ничего достоверно не будет известно.

Шел обыск и на московской квартире. Взяли еще пятнадцать папок рукописей, восемнадцать блокнотов и записных книжек, пятьсот семнадцать писем, открыток и телеграмм, сто десять фотографий, «разной переписки» — двести пятьдесят четыре листа… Выдирали даже страницы из книг с дарственными надписями.

Теперь мы знаем, какое наследие Бабеля попало на Лубянку — на несколько томов!

Тем временем там обыскивали самого Бабеля, потрошили старый чемоданчик, взятый им с собой. «Взяли на учет» ключи от дома, и даже необходимые мелочи: зубную пасту, крем для бритья, помочи, резинки для носков, мыльницу, губку для бани и, как указано в квитанции, пришитой к делу, — «ремешок старый от старых сандалий»…

Тут был точный, продуманный расчет: раздевали, оголяли человека, сдирали с него последние следы вещественного мира, соединяющие с привычным бытом, с семьей, чтобы сделать беспомощным и ничтожным: что ты есть, один, — немыт и небрит, штаны сползают, обувь не держится — против сокрушительной мощи великого государства?

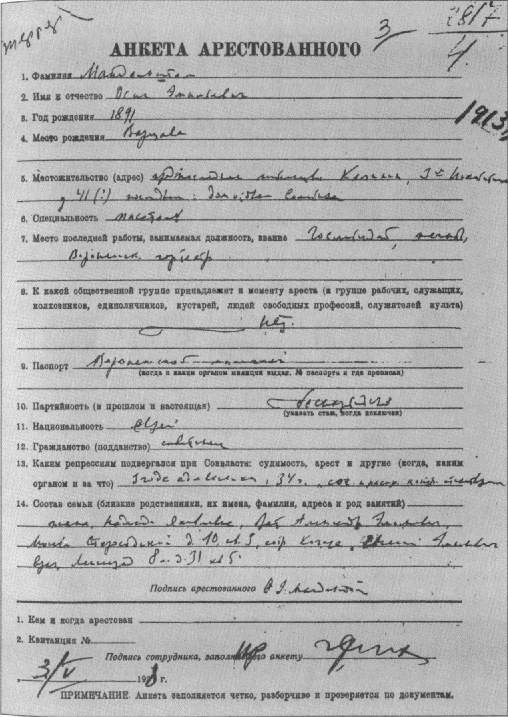

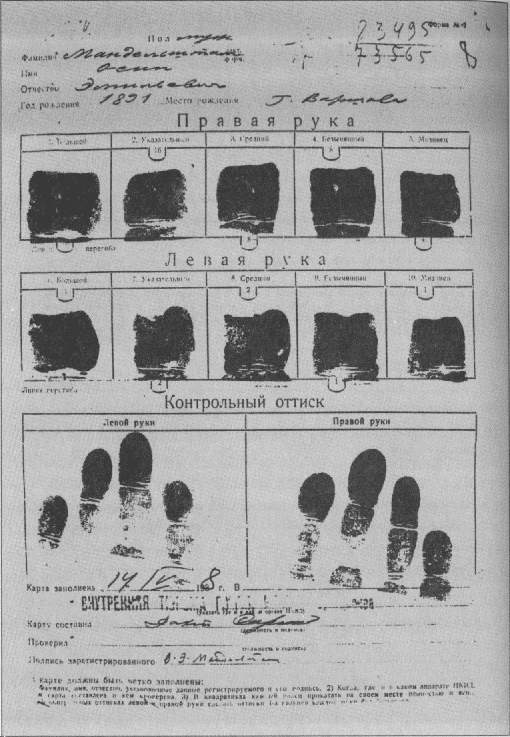

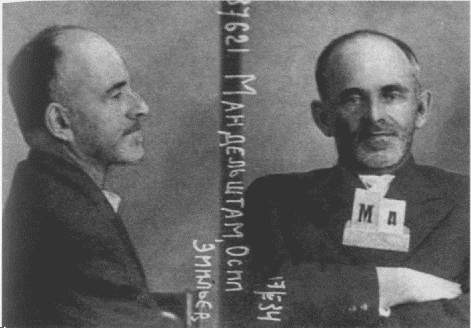

Затем Бабеля фотографировали, снимали отпечатки пальцев, дали заполнить анкету. И тут не просто формальная процедура: ты не можешь не думать — этот снимок не последний ли в твоей жизни? Отпечатки намекают — ты преступник; анкета означает — давай выворачивай нам свою жизнь, а мы посмотрим, чего она стоит, нет ли там темных пятен.

…Родился в 1894 году в Одессе… Писатель… Беспартийный… Еврей… Последнее место службы — Союздетфильм, Гослитиздат… Образование — высшее, Киевский коммерческий институт…

Состав семьи: отец — торговец, умер в 1924 г.; мать — Бабель Фаня Ароновна, семьдесят пять лет, домашняя хозяйка, проживает в Бельгии; жена — Пирожкова Антонина Николаевна, тридцать лет, инженер Метростроя; дети — дочь Лидия, два года, дочь Наталья (от первой жены), десять лет (проживает во Франции); сестра — Шапошникова Мария, сорок два года, проживает в Бельгии…

Наконец все формальности соблюдены.

На следующий день, 16 мая, арестованного Бабеля снова сажают в машину и увозят «на обработку» — за город, в еще более укромное место — самую страшную, пыточную тюрьму НКВД — Сухановку.

Там и будут выбивать показания.

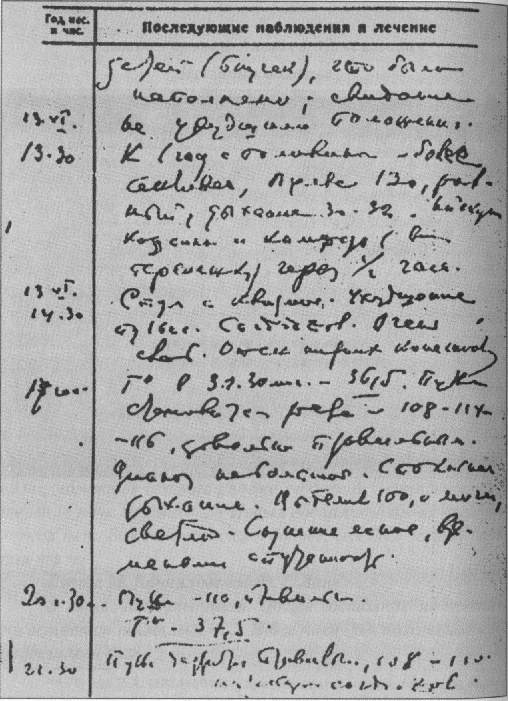

Первый протокол допроса датирован 29–31 мая. Возможно, были допросы и раньше, но сведений о них в деле нет, так как они не отвечали интересам следствия.

«Активное следствие».

Итак, 29 мая Бабеля вызвали к следователям Шварцману и Кулешову[2]. Теперь уж они не будут отпускать его от себя три дня и три ночи подряд — пока не выбьют показания. Работенка, конечно, аховая, но они на это мастера, будут сменять друг друга, чтобы передохнуть.

Вероятно, это самые страшные дни в жизни Бабеля.

Протокол допроса арестованного Бабеля И. Э. от 29–30–31 мая 1939 г.

Вопрос. Вы арестованы за изменническую антисоветскую деятельность. Признаете ли вы себя в этом виновным?

Ответ. Нет, не признаю.

В. Как совместить это ваше заявление о своей невиновности со свершившимся фактом вашего ареста?

О. Я считаю свой арест результатом рокового стечения обстоятельств и следствием моей творческой бесплодности, в результате которой в печати за последние годы не появилось ни одного достаточно значительного моего произведения, что могло быть расценено как саботаж и нежелание писать в советских условиях.

В. Вы хотите тем самым сказать, что арестованы как писатель?.. Не кажется ли вам чрезмерно наивным подобное объяснение факта своего ареста?

О. Вы правы, конечно, за бездеятельность и бесплодность писателя не арестовывают.

В. Тогда в чем же заключается действительная причина вашего ареста?

О. Я много бывал за границей и находился в близких отношениях с видными троцкистами…

В. Потрудитесь объяснить, почему вас, советского писателя, тянуло в среду врагов той страны, которую вы представляли за границей?.. Вам не уйти от признания своей преступной, предательской работы…

Тут следователь достает и начинает цитировать показания писателя Бориса Пильняка и заведующего отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) Стецкого[3] (оба уже расстреляны). В них Бабель упоминается как троцкист — но вскользь, неконкретно. Фактов — никаких.

— Приступайте к показаниям, не дожидаясь дальнейшего изобличения!

Как шел допрос на самом деле, мы можем только предполагать. Перед нами уже результат его — сфабрикованный следствием протокол, где настоящий Бабель дает знать о себе лишь подписью в конце каждой страницы. Поражает фарсовое начало допроса, когда сам подследственный должен обосновать причину своего ареста, доказать свою вину. Но в этом и заключается оригинальность советского правосудия!

Какую вину он знает за собой? Единственное преступление, которое он готов признать, — творческое бесплодие, хотя на самом деле это неправда: он мало печатался, но много писал, что видно по количеству изъятых у него рукописей. Противником советской власти он не был, но и служил не ей, а своему дару, призванию, был прежде всего художником. Для правящего режима это уже измена, преступление.

Какими способами и приемами добивались своего в Сухановке, известно: и угрозы, и избиения, и более изощренные пытки, включая и душевные, например, обещание расправиться с семьей, — не то, так другое, но действовало почти безотказно. О жестокости чекистов Бабель знал не понаслышке — сам какое-то время служил переводчиком в Петроградской ЧК, нагляделся на допросы и смертные казни, собрал огромный материал о зверствах революции. Разве не он сам говорил, что «Интернационал» кушают с порохом и приправляют лучшей кровью? Теперь и его кровь понадобилась…

Как бы ни были толсты и непроницаемы тюремные стены, как ни старались скрыть то, что творилось в следовательских кабинетах, крики оттуда донеслись до нас. Сохранилось в досье арестованного Всеволода Мейерхольда[4] его письмо к председателю Совета Народных Комиссаров Молотову — потрясающий документ о механике добывания «правдивых показаний».

…Когда следователи в отношении меня, подследственного, пустили в ход физические методы (меня здесь били — больного 65-летнего старика: клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху, с большой силой… В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные, чувствительные места ног лили крутой кипяток, я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной, руками меня били по лицу размахами с высоты) и к ним присоединили еще так называемую «психическую атаку», то и другое вызвало во мне такой чудовищный страх, что натура моя обнажилась до самых корней своих:

Нервные ткани мои оказались расположенными совсем близко к телесному покрову, а кожа оказалась нежной и чувствительной, как у ребенка; глаза оказались способными (при нестерпимой для меня боли физической и боли моральной) лить слезы потоками. Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться и корчиться, и визжать, как собака, которую плетью бьет ее хозяин. Конвоир, который вел меня однажды с такого допроса, спросил меня: «У тебя малярия?» — такую тело мое обнаружило способность к нервной дрожи. Когда я лег на койку и заснул, с тем чтобы через час опять идти на допрос, который длился перед этим 18 часов, я проснулся, разбуженный своим стоном и тем, что меня подбрасывало на койке так, как это бывает с больными, погибающими от горячки.

Испуг вызывает страх, а страх вынуждает к самозащите.

«Смерть (о, конечно!), смерть легче этого!» — говорит себе подследственный. Сказал себе это и я. И я пустил в ход самооговоры в надежде, что они-то и приведут меня на эшафот…

Всеволод Мейерхольд был арестован в одно время с Бабелем, и водили его на допросы к тем же следователям — Шварцману, например, пыточных дел мастеру, чье имя стоит под протоколами допросов и Бабеля, и Мейерхольда. И методы ведения следствия не могли быть другими.

Нет сомнения, что «активное следствие» — как это именовали вслух, туманно и благопристойно, — применялось и к Бабелю, хотя в протоколах допросов, разумеется, не фиксировалось. Иначе как объяснить, почему он, сначала наотрез отрицавший свою вину, неожиданно, без всяких видимых причин… «признался». С этого момента и начинается превращение писателя Бабеля во врага народа.

А ведь думал не раз, что будет, если арестуют. Однажды на даче у Горького прямо спросил самого Ягоду[5]:

— Генрих Григорьевич, скажите, как надо себя вести, если попадешь к вам в лапы?

— Все отрицать, — ответил шеф Лубянки. — Какие бы обвинения мы ни предъявляли, говорить «нет», только «нет», все отрицать — тогда мы бессильны…

Ждал этого — и все равно оказался не готов. Есть предел, за которым человек уже не отвечает за свои поступки.

— Я сейчас не вижу смысла в дальнейшем отрицании своей действительно тяжкой вины перед Советским государством, — вдруг говорит он.

И дальше действие уже движется по намеченному сценарию. В страшном спектакле этом по указке невидимого, безликого, но всемогущего режиссера играют и подследственный, и следователь, играют в троцкизм, в террор, в шпионаж, играют бездарно, плохо, но чем хуже — тем лучше, ибо это театр абсурда.

— Я готов дать исчерпывающие показания, — говорит Бабель.

И дает. Наряду с прямым диалогом со следователями он ведет и записи, в виде собственноручных показаний. Но и в них отчетливо видны следы чужой, жесткой воли: на листах есть вопросы, написанные рукой следователя. Так что это хоть и собственноручные, но не совсем собственномысленные записи, — тот же мучительный допрос, первоначальный его этап.

Сравнивая тексты, видишь в ряде случаев не только совпадение содержания, но и дословное повторение некоторых фраз, целых периодов, — значит, собственноручные показания служили черновиком, из которого лепился отредактированный в нужном направлении окончательный вариант протокола допроса. Следователи исключали при этом те места, где Бабель отрицал свою вину, убирали все, что могло бы послужить «алиби», что подчеркивало его авторитет как советского писателя, например, близость с Горьким и Маяковским, вообще все положительное в его биографии, и, наоборот, выпячивали и раздували компрометирующие факты. Упускались и те важные наблюдения и обобщения Бабеля, в которых он оказывался выше навязанного следствием примитива.

Не случайно в деле отсутствуют оригиналы протоколов допросов, есть только машинописные копии, не указано время начала и окончания допроса — все это было особо отмечено прокуратурой как юридическое нарушение при реабилитации Бабеля в 1954 году.

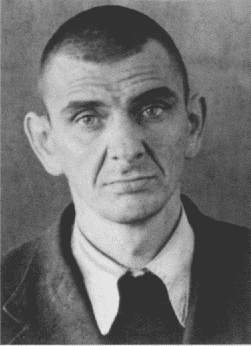

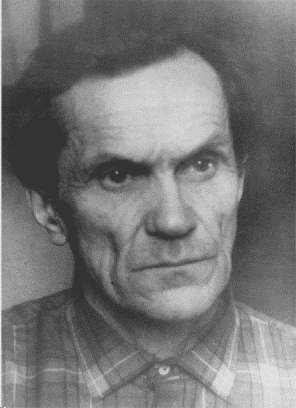

Нарком внутренних дел Берия называл протоколы допросов, сочиненные его подручными Шварцманом и Родосом[6], - оба принимали участие в следствии по делу Бабеля, — «истинными произведениями искусства»; так они будут заявлять, когда сами попадут на скамью подсудимых. Что это были за «мастера искусств», ясно хотя бы из их образования:

Лев Леонидович Шварцман окончил семь классов средней школы, а Борис Вениаминович Родос и того меньше — четыре класса (в своем ходатайстве о помиловании он не постеснялся признаться: «Я — неуч»). Тем не менее уже после войны Родос читал лекции в Высшей школе МВД и был автором учебных пособий «по внутрикамерной разработке арестованных». Когда его судили в 1956 году, то спросили, чем занимался некий Бабель, дело которого он вел.

— Мне сказали, что это писатель.

— Вы прочитали хоть одну его строчку?

— Зачем?

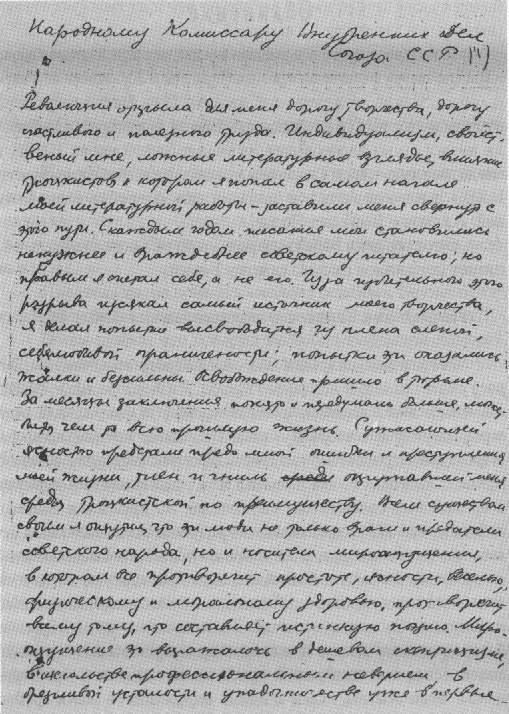

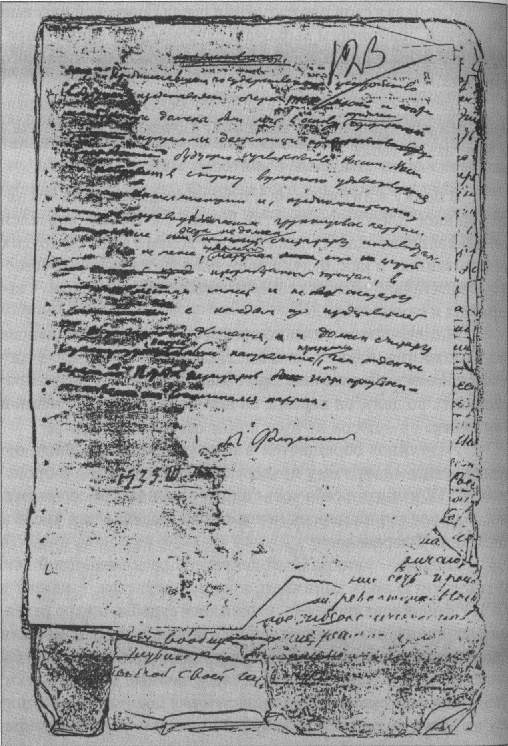

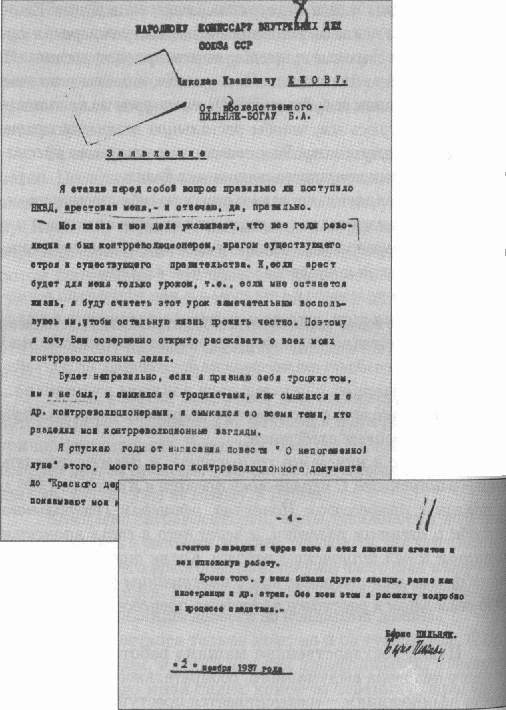

Собственноручное показание.

Надо представить себе и особые «муки творчества», которые Бабель испытал на Лубянке — в камере и в кабинете следователя. Такого произведения он еще не писал: нужно было ни больше ни меньше как сочинить себя — несуществующего, фантастический образ — ради обещанного, вероятно, спасения, придумать вредоносное влияние троцкистов и свое пагубное воздействие на других, вывернуться наизнанку, вплоть до подробностей личной жизни. Нелегко это дается: сначала он намечает план, меняет его, делает многочисленные наброски, вычеркивает, восстанавливает, по несколько раз возвращается к одному и тому же в разных выражениях…

Сквозь вынужденную ложь прорываются ноты исповеди, искорки внутренней глубокой мысли — попытка выйти из заданной схемы. Мелькают обрывочные, загадочные фразы: «Проталкивать свои мысли… Против жестокости — добрый и веселый человек… Я понял, что моя тема… это рассказ о жизни в революции одного „хорошего“ человека…».

Историк Борис Суварин, вспоминая о своих встречах с Бабелем в Париже, передает такой разговор. Он спросил Бабеля:

— Вы думаете, что у вас в стране существуют ценные литературные произведения, которые не могут появиться из-за политических условий?

— Да, — ответил Бабель, — в ГПУ.

— Как так?

— Когда интеллигента арестовывают, когда он оказывается в камере, ему дают бумагу и карандаш и говорят: «Пиши!».

Так и случилось. Трое суток подряд Бабель пишет и говорит, говорит и пишет. Показания его, как собственноручные, так и зафиксированные в протоколе допроса, — это своего рода мемуары, и, если отсечь в них явную ложь от правды (а они отслаиваются, как вода и масло), Бабель расскажет нам много достоверного и интересного — о времени и о себе. Будем следить за течением допроса и по протоколу его, и по собственноручным показаниям, поскольку это — параллельные документы, дополняющие друг друга, и только при одновременном их прочтении и складывается более или менее полная картина.

«Первые мои рассказы напечатаны были в журнале „Летопись“ (за 1916 год), редактировавшемся М. Горьким, — читаем мы в собственноручных показаниях. — О встрече с ним мною рассказано в очерке „Начало“. Годы революции и гражданской войны прервали литературную работу — вернулся я к ней в 1922 году, когда стал помещать в одесских и киевских газетах отрывки воспоминаний о службе моей в Первой Конной армии. Собранные вместе, отрывки эти составили книгу под названием „Конармия“. В 1923 году я отвез ее в Москву: незначительную часть отдал в „Леф“, Маяковскому, все же написанное мной стал печатать у Воронского[7] в „Красной нови“…».

Лишь с этого времени начинается биография Бабеля в протоколе допроса:

— В 1923 году появилось мое первое произведение «Конармия», значительная часть которого была напечатана в журнале «Красная новь». Тогдашний редактор журнала, видный троцкист Александр Константинович Воронский, отнесся ко мне чрезвычайно внимательно, написал несколько хвалебных отзывов о моем литературном творчестве и ввел меня в основной кружок группировавшихся вокруг него писателей… Воронский был тесно связан с писателями Всеволодом Ивановым, Борисом Пильняком, Лидией Сейфуллиной, Сергеем Есениным, Сергеем Клычковым[8], Василием Казиным. Несколько позже к группе Воронского примкнул Леонид Леонов, затем, после написания «Думы про Опанаса», Эдуард Багрицкий…

— Не пытайтесь разговорами на литературные темы прикрыть антисоветское острие и направленность ваших встреч и связи с Воронским. Эти ваши попытки будут безуспешны! — прерывает Бабеля следователь.

— Воронский вначале указывал мне и другим писателям, что мы являемся солью Земли Русской, — продолжает Бабель, — старался убедить нас в том, что писатели могут слиться с народной массой только для того, чтобы почерпнуть нужный им запас наблюдений. Но творить они могут вопреки массе, вопреки партии, потому что, по мнению Воронского, не писатели учатся у партии, а, наоборот, партия учится у писателей….

Однажды, в 1924-м, Воронский пригласил меня к себе, предупредив о том, что Багрицкий будет читать только что написанную «Думу про Опанаса». Кроме меня Воронский пригласил к себе писателей Леонова, Иванова и Карла Радека[9]. Вечером мы собрались за чашкой чая. Воронский нас предупредил, что на читку он пригласил Троцкого[10]. Вскоре явился Троцкий в сопровождении Радека. Троцкий, выслушав поэму Багрицкого, одобрительно о ней отозвался, а затем по очереди стал расспрашивать нас о наших творческих планах и биографиях, после чего произнес большую речь о том, что мы должны ближе ознакомиться с новой французской литературой.

Помню, что Радек сделал попытку перевести разговор на политические темы, сказав: «Такую поэму надо было бы напечатать и распространить в двухстах тысячах экземпляров, но наш милый ЦК вряд ли это сделает». Л. Троцкий строго посмотрел на Радека, и разговор снова коснулся литературных проблем. Троцкий стал расспрашивать нас, знаем ли мы иностранные языки, следим ли за новинками западной литературы, сказал, что без этого он не мыслит себе дальнейшего роста советских писателей… Больше никогда с Троцким я не встречался…

— Воспроизведите полное содержание разговоров, которые велись среди названных вами писателей, — предлагает следователь.

— В 1928-м на квартире у Воронского в присутствии меня, Пильняка, Иванова, Сейфуллиной и Леонова, а также троцкистов Лашевича и Зорина[11] шел разговор о том, что уход Воронского из «Красной нови» означает невознаградимый урон для советской литературы, что люди, ему противопоставляемые, по своему невежеству или неавторитетности не могут объединить вокруг себя лучших представителей советской литературы, как это с успехом делал Воронский. Помню при этом озлобленные выпады со стороны Лашевича против ЦК ВКП(б) за неправильное якобы руководство литературой, уклончивое молчание Иванова и откровенно шумное негодование Сейфуллиной, помню беспокойство Пильняка… Тогда же затевалось издание сборников «Перевал» и альманаха «Круг» под редакцией Воронского, чтобы составить конкуренцию перешедшей в новые руки «Красной нови». Мы все обещали сотрудничество в этих изданиях.

Литературные разговоры на квартире у Воронского неизбежно переходили в политические, и при этом проводилась аналогия с его судьбой, в том смысле, что отстранение троцкистов от руководства принесет стране неисчислимый вред…

Воронский был снят с работы редактора «Красной нови» и за троцкизм сослан в Липецк. Там он захворал, и я поехал его проведать, пробыл у него несколько дней… Помню, что Воронский в эту встречу рассказал мне о том, что вечером накануне того дня, когда он должен был выехать в ссылку, к нему позвонил Орджоникидзе и попросил его приехать в Кремль. Они провели за дружеской встречей несколько часов, вспоминая о временах совместной ссылки в дореволюционные годы. Затем, уже прощаясь, Орджоникидзе, обращаясь к Воронскому, сказал: «Хотя мы с тобой и политические враги, но давай крепко расцелуемся. У меня больная почка, быть может, больше не увидимся…».

Интересней всего в протоколе не предопределенные следователем ответы Бабеля, а то, что он говорит от себя, «лишнее», потому что тут начинают проступать живые люди и отношения, подлинные события, во всей их многосложности, — но следователь сразу его прерывает и возвращает в протокольное русло. Нам надо все время помнить: перед нами фальсификация, ложь или полуложь, с вкраплениями правды, — чтобы не поддаться на обман. Голос Бабеля намеренно искажен записями следователя, кажется, сам язык сопротивляется насилию, вязнет, мертвеет.

— Постоянное общение с троцкистами несомненно оказало пагубное влияние на мое литературное творчество, — вещает за Бабеля протокол, — скрыло от меня на долгие годы истинное лицо советской страны, предопределило тот духовный и литературный кризис, который я переживал в течение ряда лет. Утверждение троцкистов о ненужности для пролетариата государства или, во всяком случае, что тема строительства такого государства не представляет интереса для литературы, утверждение о том, что все мероприятия Советского государства носят временный, относительный и неустойчивый характер, их пророчество близкой и неизбежной катастрофы не могли не вселить в меня чувство недоверия к происходящему, заразили меня нигилизмом, сознанием своей исключительности, противоположности пролетарской и крестьянской трудовой среде…

Следователь требует конкретности, и Бабель начинает развенчивать свое творчество:

— «Конармия» явилась для меня лишь поводом для выражения волновавших меня жутких настроений, ничего общего с происходящим в Советском Союзе не имеющих. Отсюда подчеркнутое описание всей жестокости и несообразности гражданской войны, искусственное введение эротического элемента, изображение только крикливых и резких эпизодов и полное забвение роли партии в деле сколачивания из казачества, тогда еще недостаточно проникнутого пролетарским сознанием, регулярной, внушительной единицы Красной Армии, какой являлась в действительности Первая Конная.

Что касается моих «Одесских рассказов», то они, безусловно, явились отзвуком того же желания отойти от советской действительности, противопоставить трудовым строительным будням полумифический, красочный мир одесских бандитов, романтическое изображение которых невольно звало советскую молодежь к подражанию…

После себя Бабель, по требованию следователя, дает характеристику Воронскому и участникам его кружка, рисуя их творческие трудности как горькие плоды троцкизма:

— Основная мысль Воронского состояла в том, что писатель должен творить свободно, по интуиции, возможно ярче отражая в книгах ни в чем не ограниченную свою индивидуальность…

И это главное условие творчества предстает теперь для следствия как смертный грех, причина писательских бед.

— Последовала серия неудачных и бесцветных вещей Всеволода Иванова, в том числе рассказ «Бригадир Синицына». Одну книгу, над которой он долго работал, Иванов в припадке отчаяния сжег. Об упаднических настроениях Иванова мне передавал в последние годы Катаев, говоря, что тот по-прежнему мечется в поисках литературного и политического равновесия и чувствует неудовлетворенность своей судьбой… В неоднократных беседах со мной Сейфуллина жаловалась на то, что из-за неустойчивости, растерянности ее мировоззрения писать становится все труднее. Внутренний разлад с современной действительностью сказался в том, что Сейфуллина в последние годы пьет запоем и совершенно выключена из литературной жизни и работы…

Подробно анализирует Бабель эту духовную метаморфозу, происшедшую с ним и с его товарищами, в собственноручных показаниях:

При разности темпераментов и манер нас объединяла приверженность к нашему литературному «вождю» Воронскому и его идеям, троцкистским идеям. Приверженность эта дорого обошлась всем нам, скрыла от нас на долгие годы истинное лицо Советской страны, привела к невыносимому душевному холоду и пустоте, стянула петлю на шее Есенина, бросила других — в распутство, в нигилизм, в жречество…

С уходом Воронского мы стали опорными пунктами его влияния на литературную молодежь, центром притяжения для недовольных политикой партии в области искусства. Вокруг Сейфуллиной и Правдухина[12] сгруппировались сибирские писатели («крестьянствующие»), к Пильняку потянулись авантюристы и неясные люди, моя репутация некоторой литературной «независимости» и «борьбы за качество» привлекла ко мне формалистически настроенные элементы. Что внушал я им? Пренебрежение к организационным формам объединения писателей (Союз советских писателей и др.), мысль об упадке советской литературы, критическое отношение к таким мероприятиям партии, как борьба с формализмом, как одобрение вещей полезных, но художественно неполноценных…

О чем говорилось за стаканом чаю? Перепевались покаянные рассказы о старой, ушедшей Руси, в которой наряду с плохим было так много прекрасного, с умилением вспоминали монастырские луковки, идиллию уездных городов; царская тюрьма — и та изображалась в легких, иногда трогательных тонах, а тюремщики и жандармы выглядели по этим рассказам чуть вывихнутыми, неплохими людьми. «Недооценка» так называемых «хороших людей» — Пятаковых, Лашевичей, Серебряковых[13] — вменялась революции в смертный грех…

Здесь надо сказать несколько слов о себе. Признать, что всем дурным в себе я обязан Воронскому, было бы ложью и самоумалением. Влияние его на меня было ограниченным: критиком я считал его посредственным, политиком — импрессионистическим, но это внушенное им деление революционеров на «плохих людей и хороших» въелось в плоть мою и в кровь, стало причиной всех моих бед — литературных и личных. Одна из основных заповедей Воронского была заповедь о том, что мы должны оставаться верными себе, своему стилю и тематике; считалось, что все может изменяться вокруг нас, писатель же растет только в себе, обогащается духовно, и что этот процесс — внутренний — может идти независимо от внешних влияний. С этим-то багажом я хотел работать дальше; отсюда — крушение всех моих попыток осилить настоящую советскую тему.

Я хотел описать рассказанное мне Евдокимовым[14] Звенигородское дело (поимку на Украине бандитов Завгороднего и других) — из этой попытки ничего не вышло, потому что бандиты и советские люди поставлены были мною только в человеческие, но не политические отношения.

Я хотел написать книгу о коллективизации, но весь этот грандиозный процесс оказался растерзанным в моем сознании на мелкие несвязанные куски.

Я хотел написать о Кабарде и остановился на полдороге, потому что не сумел отделить жизнь маленькой советской республики от феодальных методов руководства Калмыкова[15].

Я хотел написать о новой советской семье (взяв за основу историю Коробовых[16]), но и тут меня держали в плену личные мелочи, мертвая объективность…

Десять тяжких лет были истрачены на все эти попытки, и только в последнее время наступило для меня облегчение — я понял, что моя тема, нужная для многих, это тема саморазоблачения, художественный и беспощадный, правдивый рассказ о жизни в революции одного «хорошего» человека. И эта тема — впервые — давалась мне легко. Я не закончил ее, форма ее изменилась и стала формой протоколов судебного следствия…

Здесь Бабель создает образ заблудившегося и кающегося писателя. Но за завесой жанра показаний и приличествующей ему фразеологии приоткрывает нам суть своего творческого кризиса, который он назвал «правом на молчание». Перечисление его неудач говорит об одном: примеряемый им так и сяк мундир советского писателя ему не подходит, скроенный по меркам соцреализма — трещит по всем швам. Он-то хотел и мог писать жизнь — как истинный художник — во всех ее противоречиях, полнокровно, многокрасочно, изображать людей, а не классовых противников, выкрашенных в красный или белый цвет.

Теперь понял: так, «как надо», «как все», у него не получится. Увидел он и своего истинного «героя» — это так называемый «хороший человек», делавший революцию — и ставший ее жертвой, разрушавший мир ради высших идеалов — и погребенный под его обломками, как мусор истории. Таковы были его друзья. Таков оказался и он сам. Именно поэтому формой его самовыражения стали в конце концов судебные протоколы… черновики никем не написанной трагедии революции.

Я в 1927 и в 1932 годах ездил в Париж, восторженно был встречен кадетской и меньшевистской частью эмиграции, с упоением слушавшей рассказы мои об СССР, — в то время как я наивно полагал, что рассказываю лучшее и положительное. Спрашивая себя теперь, в чем заключается причина той свободы и непринужденности, с какой я чувствовал себя в этой среде, — я вижу, что между ней и духом, господствовавшим в кружке Воронского, не было, по существу, никакой разницы. Духовная эмиграция была и до поездок за границу, продолжалась она и после возвращения. Характер разговоров и отношения оставался все тем же.

Я был знаком со многими литераторами, киноработниками, интеллигентами. Авторитет мой среди них был достаточно высок, ценилось мое чувство стиля, дар рассказа. У этой репутации я всю жизнь был рабом и господином. Обывательские толки о политике, литературные сплетни, охаивание советского искусства — все было смешано в этих разговорах. Внешне это была остроумная болтовня так называемых «интересных людей», никого ни к чему не обязывавшая, прерывавшаяся иногда выражением скорби о разных недостатках, — по существу же эти разговоры были отзвуком серьезных мыслей и настроений.

Одна тема в этих разговорах была неизменной: в течение нескольких лет я нападал на идею организации писателей в Союз, утверждая, что в этом деле нужна крайняя децентрализация, что пути руководства писателями должны быть неизмеримо более гибкими и менее заметными; упражнялся в остроумии, предлагал ввести «гнилой либерализм» в делах литературы, в шутку предлагал выслать из Москвы семьдесят процентов проживающих в ней писателей и расселить их по Союзу, поближе к тому, что надо описывать. Я подвергал резкой критике почти все мероприятия Союза, восставал против постройки писательских домов и поселков, считая это начинание антипрофессиональным, отбивался от союзных нагрузок и общественной работы в Союзе, высмеивал ее, но должен сказать, что никогда не скрывал своих мыслей на этот счет, как не скрывал их и по другим, более серьезным поводам.

При встречах с личными моими друзьями — Эйзенштейном, Утесовым, Михоэлсом[17], Катаевым — заходила речь и о процессах, об арестах, о литературной политике. Помню, что о процессах говорилось в том смысле, что привнесение в них начал судебного состязания могло бы принести только пользу, повысить доказательность происходившего на суде…

Я не могу припомнить теперь каждой реплики моих собеседников (с некоторыми из них я не виделся по году и по два), но помню, что противодействия не встречал, что ход мыслей был одинаков, что жил я в сочувствующей среде…

Во время допроса, говоря о тех же встречах с друзьями, Бабель показывает:

— Я заявлял, что в стране происходит якобы не смена лиц, а смена поколений… что арестовываются лучшие, наиболее талантливые политические и военные деятели, жаловался на бесперспективность и серость советской литературы, что, мол, является продуктом времени и следствием современной обстановки. Вместе с тем я говорил, что и сам зашел в тупик, из которого никак не могу найти себе выхода…

Каждый раз, доходя до каких-то широких и важных обобщений, Бабель спотыкается — его мысль снова возвращается в тесную клетку камеры и теряет разбег. Вот он говорит в своих записях о биографиях «хороших людей» и, после слов о «громадности и трагичности» своего времени, вдруг, как будто услышав неизбежный вопрос следователя: «О какой трагедии вы говорите?» — начинает писать так, словно кто-то водит его рукой: «Я высказывал предположение, что основное несчастье этих людей заключалось в том, что они не поняли роли и значения И. Сталина, не поняли в свое время, что только Сталин обладал данными для того, чтобы стать руководителем партии и страны; помню разговор (кажется, с Эйзенштейном) о завещании Ленина и о том, что для таких людей, как Воронский, выбор вождя был делом чувства, личных соображений и что по самому характеру своему — лирически непоследовательному — Воронский не мог подняться до зрелой и законченной политической мысли».

Туманное место! Нам слышится в словах Бабеля совсем иной смысл, чем его современникам: не пропагандистский, просталинский, а антисталинский — трагедия «хороших людей», современников Бабеля, в том, что они еще не разглядели истинное, палаческое лицо Сталина и — что самое страшное — были обречены потому, что только Сталин подходил в тот момент для первой в мире страны социализма, именно он и никто другой. Победа его была неизбежна, как и поражение «хороших людей».

Анализируя свое писательское прошлое, Бабель делит его на две части: первая была подвержена влияниям «националистических установок» Александра Воронского, а вторая — «западническим тенденциям» писателя Ильи Эренбурга, тоже его старого друга.

Многих до сего времени удивляет, почему Эренбург оказался цел, когда летели одна за другой головы его друзей. Он и сам в своих мемуарах делает удивленное лицо и объясняет: «Случай! Лотерея!» Слишком легкий ответ. Эренбург, по свидетельству Бабеля, любил называть себя «культполпредом Советского Союза» — то есть проводником советской культурной политики. Миссия, которую он старательно выполнял, была словно заказана Сталиным, угодна ему: этакая ширма — смотрите, и в советских условиях можно быть чуть ли не формалистом и гражданином Европы. О каком насилии над культурой там кричат? Разумеется, если бы Эренбург хоть единожды переступил рамки отведенной ему роли, переиграл, — с ним бы не церемонились. Но Илья Григорьевич был умен и достаточно комфортабельно в эти рамки укладывался. И выжил, и пережил всех своих друзей.

Как же влиял на советских писателей Илья Эренбург? Бабель записывает:

Зависть к неограниченному выбору тем у западных писателей, зависть к «смелой» литературе (Хемингуэй, Колдуэлл, Селин) — вот что внушал Эренбург во время наездов своих в Москву. В течение многих лет он был умелым и умным пропагандистом самых крайних явлений западной литературы, добивался перевода их на русский язык, противопоставлял изощренную технику и формальное богатство западного искусства — «российской кустарщине». Вслед за Эренбургом с теми же утверждениями выступал и я и находил не только согласие с моими взглядами, но и явную симпатию самых разнообразных людей, — Олеши, Соболева, Герасимовой, Бергельсона[18], Финка, Бор. Левина, Федина, кинорежиссеров Эйзенштейна, Александрова, Райзмана, Солнцевой, вахтанговских актеров Горюнова, Кузы, заведующего литературной частью Художественного театра П. Маркова. Общим для нас было отрицательное, зачастую презрительное отношение к тому, что казалось утвержденным в советской литературе (исключение делалось для Шолохова и Толстого), и, наоборот, выпячивалось значение людей, в живой литературной жизни не участвующих, — Мандельштама, Заболоцкого[19], Пришвина; общим для нас было провозглашение гениальности обиженного Шостаковича, сочувствие Мейерхольду. Прямолинейность всех этих разговоров надо понимать, конечно, относительно; положительное чередовалось в них с отрицательным, неверие шло рядом с оптимизмом, одинаковое настроение рождало разные слова, но истоки литературной неудовлетворенности были одни и те же…

Вспоминается последний разговор с Фадеевым, имевший место несколько месяцев тому назад; говорили о задачах советской литературы, об отдельных писателях. Я нашел у Фадеева большую волю к победе, чем у других, страстное желание выправить положение, но от всей беседы у меня сохранилось впечатление, что оценка положения у него та же, что и у нас, что и здесь налицо общность вкусов и стремлений…

Допрос.

Вернемся к протоколу допроса.

— Следствие интересуют не столько ваши антисоветские разговоры, сколько ваша прямая вражеская работа, — заявляет Бабелю следователь. — Говорите правду, какие троцкистские задания вы получали?

Исчерпав враждебность Бабеля на родине, он обращается к поездкам за границу. Бабель вспоминает, что в 1927 году, во время первого визита в Париж, встречался там с писателями-белоэмигрантами Ремизовым, Осоргиным, поэтессой Мариной Цветаевой, Вадимом Андреевым, сыном известного писателя Леонида Андреева, и группой молодых поэтов, приходивших к нему на квартиру по улице Вилла-Шовле, дом 15. Грехов, впрочем, он за собой никаких вспомнить не мог: ну, рассказывал о том, что делается на родине, взял у молодежи кое-какие рукописи для напечатания в СССР, но сделать это не удалось, ходатайствовал о возвращении Вадима Андреева в Москву, купил у Ремизова его рукописную книгу (в протоколе это было немедленно отражено как «оказание материальной помощи» белоэмигранту). Тогда же познакомился с Ильей Эренбургом, знакомство переросло в дружбу — а через него, в свою очередь, с французскими писателями Шамсоном, Вайян-Кутюрье, Муссинаком, Низаном.

Во вторую свою поездку в Париж, в 1932–1933 годах, Бабель виделся не только с политически нейтральными к Советскому Союзу писателями, но и с противниками советской системы. Один из них — меньшевик Николаевский, автор книги о знаменитом царском провокаторе, эсере Азефе. Его с Бабелем свел режиссер Алексей Грановский, затеявший съемки фильма об Азефе и пригласивший их обоих для работы, — Бабеля в качестве сценариста, Николаевского как консультанта. Ничего крамольного следователь и тут не извлек, разве что узнал о том, что Николаевскому удалось вывезти из Берлина ценный архив Карла Маркса и что Бабель, рассказывая своему новому знакомому о поездках по украинским деревням, красочно изобразил «много тяжелых сцен и большую неустроенность». Кончилось же это знакомство тем, что Бабель обратился к советскому послу в Париже Довгалевскому за советом, работать ли ему с Николаевским, и когда тот сказал, что Николаевский — опасный враг, больше встречаться с ним не рискнул. Похвальная бдительность!

Ничего не дал следствию и рассказ Бабеля о встрече с другим противником советской власти — Борисом Сувариным. Познакомились у художника Анненкова, говорили, разумеется, о Советском Союзе, о новой молодежи, о литературе, с сочувствием вспоминали об отправленных в ссылку революционерах-ленинцах Раковском[20] и Радеке, о деятелях Коминтерна. Бабель подарил Суварину несколько советских книг, а вернувшись в Москву, выслал еще пару ленинских сборников…

Шпион из него никак не получался. Следователь уже проявляет нетерпение и подгоняет ответ:

— Вы имели широкие встречи с иностранцами, среди которых было немало агентов иностранных разведок. Неужели ни один из них не предпринимал попыток вербовки для шпионской работы? Предупреждаем вас, что при малейшей попытке с вашей стороны скрыть от следствия какой-либо факт своей вражеской работы вы будете немедленно изобличены в этом.

Что кроется за такими угрозами — изобличить немедленно! — догадаться нетрудно, ибо всякий раз после них следователь получает от Бабеля совершенно фантастические признания. Так происходит и теперь:

— В 1933-м, во время моей второй поездки в Париж, я был завербован для шпионской работы в пользу Франции писателем Андре Мальро…

После такого успеха следователь мог и передохнуть, позвонить домой, перекусить, угостить и подследственного, дать ему перевести дыхание, вспомнить подробности парижской жизни. И потом гнать допрос дальше:

— А сейчас скажите, где, когда вы установили шпионские связи?

— В 1933-м… Эренбург познакомил меня с Мальро, о котором он был чрезвычайно высокого мнения, представив его мне как одного из ярких представителей молодой радикальной Франции. При неоднократных встречах со мной Эренбург рассказывал мне, что к голосу Мальро прислушиваются деятели самых различных правящих групп, причем влияние его с годами будет расти, что дальнейшими обстоятельствами действительно подтвердилось. Я имею в виду быстрый рост популярности Мальро во Франции и за ее пределами. Мальро высоко ставил меня как литератора, а Эренбург, в свою очередь, советовал это отношение ко мне Мальро всячески укреплять, убеждал меня в необходимости иметь твердую опору на парижской почве и считал Мальро наилучшей гарантией такой опоры.

— Все-таки непонятно, для чего вам нужно было иметь твердую опору на французской почве? — провоцирует следователь. — Разве вы не имели такой опоры на советской почве?

— За границей живет почти вся моя семья. Моя мать и сестра проживают в Брюсселе, а десятилетняя дочь и первая жена — в Париже. И я поэтому рассчитывал рано или поздно переехать во Францию, о чем говорил Мальро. Мальро при этом заявил, что в любую минуту готов оказать нужную мне помощь, в частности обещал устроить перевод моих сочинений на французский язык.

Мальро далее заявил, что он располагает широкими связями и в правящих кругах Франции, назвав мне в качестве своих ближайших друзей Даладье, Блюма и Эррио. До этого разговора Эренбург мне говорил, что появление Мальро в любом французском министерстве означает, что всякая его просьба будет выполнена. Дружбу с Мальро я ценил высоко, поэтому весьма благоприятно отнесся к его предложению о взаимной связи и поддержке, после чего мы попрощались. В одну из последних моих встреч с Мальро он уже перевел разговор на деловые рельсы, заявив, что объединение одинаково мыслящих и чувствующих людей, какими мы являемся, важно и полезно для дела мира и культуры.

— Какое содержание вкладывал Мальро в его понятие «дело мира и культуры»?

— Мальро, говоря об общих для нас интересах мира и культуры, имел в виду мою шпионскую работу в пользу Франции…

Кто это говорит? Бабель, который уже усвоил правила игры, выворотный смысл простых человеческих понятий, так что ему ничего не остается, как подыграть следователю? Или сам следователь так вписал в протокол, а потом заставил Бабеля подписаться внизу страницы? Так или иначе — фальсификация налицо, потому что факты, которые приводит Бабель, опровергают его «признание»:

— Мальро мне сообщил о том, что собирается написать большую книгу об СССР, но не располагает такими источниками информации, которые мог бы дать постоянно живущий в СССР писатель. Мальро обещал часто приезжать в Советский Союз и предложил в дальнейшем, во время его отсутствия, связываться на предмет передачи информации с нашим общим другом — Эренбургом.

— Уточните характер шпионской информации, в получении которой был заинтересован Мальро.

Социалистическая мораль, семейный быт, спорт, вспоминает Бабель, свобода творчества, судьба некоторых писателей и выдающихся государственных деятелей, ну и, поскольку его французский друг — бывший военный летчик, состояние советской авиации. Он, Бабель, сообщил Мальро, что Советский Союз создает могучий воздушный флот, готовит новые кадры летчиков, строит аэродромы, имеет таких прекрасных конструкторов, как Микулин и Туполев[21]. Особое значение в деле подготовки к будущей войне придается парашютному спорту и физкультуре…

Такие шпионские сведения можно было получить из любой советской газеты.

В 1934 году Мальро посетил Москву как гость съезда писателей, но встреча его с Бабелем была мимолетной. Через год они снова увиделись, уже в Париже, на антифашистском конгрессе «В защиту мира и культуры».

Шел июнь, полыхала невыносимая жара, когда в столице столиц, в громадном зале «Мютюалите», собрался цвет мировой литературы: здесь были Андре Жид и Бертран Рассел, Анри Барбюс и Лион Фейхтвангер, Олдос Хаксли и Карел Чапек, Вирджиния Вулф и Джон Пристли. Нашу делегацию, самую многочисленную, возглавляли партийный деятель Щербаков и партийный журналист Михаил Кольцов[22], участники были подобраны по признаку советской правоверности. Настроены они были по-боевому, вовсю гремели в барабаны идеологии, метали стрелы в противников, зажигая энтузиазмом зал. И не без успеха: дружными аплодисментами встретили собравшиеся слова Андре Жида:

— СССР теперь для нас — зрелище невиданного значения, огромная надежда. Только там есть настоящий читатель…

Раздавались, правда, и другие голоса. Пробовал образумить зал итальянский антифашист Сальвемини:

— Разве холод деревень Сибири, куда ссылают идейных врагов режима, лучше концлагерей Германии? Разве Троцкий не такой же эмигрант, как Генрих Манн?..

Но это выступление было покрыто негодующими возгласами, оно явно не соответствовало общему настроению.

На красном фоне советской делегации резко выделялись две белые вороны — Бабель и Пастернак. О своем отщепенстве Бабель теперь подробно показывал на допросе:

— В состав советской делегации на этот конгресс я вначале не был включен и, как узнал потом, вместе с Пастернаком был кооптирован в члены делегации по настоянию Мальро. Мне и Пастернаку была оказана весьма теплая встреча.

— Нас интересует не теплота оказанной вам встречи, а характер вашей предательской связи с Мальро, — иронически замечает следователь. — Говорите об этом.

— Мальро находил, что вся организационная часть работы советской делегации поставлена неправильно, что наши доклады не представляют интереса и отражают лишь официальную точку зрения. Действительно, в некоторых из этих докладов, как, например, в докладе Всеволода Иванова, выработанном в согласии с руководством советской делегации, содержалось много неумных и бестактных высказываний, вроде того что в Советском Союзе каждый писатель обеспечен определенной кубатурой жилой площади, кухней и даже ванной. Доклад, выдержанный в этом стиле, произвел несколько комическое впечатление и не давал никакого политического и творческого анализа советской литературы. Несомненной ошибкой было также и то, что в наиболее ответственные моменты конгресса выпускался на трибуну Киршон[23], наиболее одиозная фигура в составе советской делегации. Так, например, выступать с отповедью довольно сильному на конгрессе троцкистскому крылу, возглавляемому француженкой Маргаритой Паз, было поручено все тому же Киршону, не пользовавшемуся в глазах делегатов никаким политическим и литературным авторитетом… Я, вместе с Эренбургом, составлял оппозиционное крыло в отношении руководства советской делегации.

В собственноручных показаниях Бабель набрасывает такую характеристику этой делегации: «Непереведенные, излишнее количество нацменьшинств, неавторитетные. Грызня: Кольцов — свою линию, убеждал Щербакова, Эренбург — против, вмешались французские писатели. Речи — мои, на французском языке, и Пастернака — никого не интересовали, простой тон…».

По требованию следователя Бабель подробнейшим образом рассказывает в своих записках об Эренбурге:

Возвращаюсь к Эренбургу. Основное его честолюбие — считаться культурным полпредом советской литературы за границей. Связь с Мальро он поддерживал постоянную — единым фронтом выступал с ним по делам Международной ассоциации писателей. Вместе ездили в Испанию, переводили книги друг друга. Все сведения о жизни в СССР передавал Мальро и предупреждал меня, что ни с кем, кроме как с Мальро, разговоров вести нельзя и доверять никому нельзя. Вообще же был чрезвычайно скуп на слова и туг на знакомства. Держать Мальро в орбите Советского Союза представлялось ему всегда чрезвычайно важным, и он резко протестовал, если Мальро не оказывались советскими представителями достаточные знаки внимания.

Кроме того, Эренбург был тем человеком, кого приезжавшие в Париж советские писатели встречали в первую очередь. Знакомя их с Парижем, он «просвещал» их по-своему. Этой обработке подвергались все писатели, приезжающие в Париж: Ильф и Петров, Катаев, Лидин, Пастернак, Ольга Форш, Николай Тихонов. Не обращался к Эренбургу разве только А. Толстой, у которого был свой круг знакомых. В период конгресса 1935 года Толстой встречался с белыми эмигрантами и был в дружбе с М. И. Будберг (фактически последняя жена Горького, бывшая одновременно любовницей Герберта Уэллса); она очень хлопотала о том, чтобы свести Толстого с влиятельными английскими кругами…

Трехсуточный марафон допроса продолжается, и, кажется, не будет ему конца. Следователи дотошно расспрашивают Бабеля о последующих встречах с Мальро — весной 1936-го в Москве и в Крыму, куда они вместе ездили к Горькому.

— Я передал Мальро сведения о положении в колхозах, основанные на моих личных впечатлениях, вынесенных от поездок по селам Украины. Его интересовало, оправилась ли Украина от голода и трудностей первых лет коллективизации. Он также добивался ответа на вопрос, что стало с украинскими кулаками, высланными на Урал и в Сибирь. Я подробно информировал Мальро по всем затронутым им вопросам, в мрачных красках нарисовал отрицательные стороны колхозной жизни…

В конце 1936-го Бабель и Мальро обменялись письмами. В них речь шла о кампании против «формалистов», развернувшейся в Советском Союзе, в частности против композитора Шостаковича, поэтов Пастернака и Тихонова, прозаиков Шкловского и Олеши. Второй обмен письмами касался смерти Горького и положения в литературе, прошедших судебных процессов над Зиновьевым, Каменевым[24], Пятаковым и Радеком, процессов, которые, по мысли Бабеля, «явились убедительными для рабочих слоев населения, но вызвали недоумение и отрицательную реакцию среди части интеллигенции». Мальро также предлагал Бабелю написать ряд очерков о коллективизации для журнала «Нувель ревю франсез».

Потом на допросе речь опять зашла об Эренбурге, который, по версии следователя, должен был исполнять роль связного между Бабелем и Мальро.

— В 1936-м Эренбург, в связи с прошедшими процессами над зиновьевцами-троцкистами, выражал опасения за судьбу главного своего покровителя Бухарина[25] и расспрашивал также о новых людях, пришедших к партийному руководству, в частности о Ежове[26]. Я рассказывал Эренбургу все известное мне о Ежове, которого знал лично…

Вот появляется в показаниях Бабеля это имя. Ежов — железный нарком внутренних дел, главный повар сталинской кровавой кухни, чьим именем окрестили то страшное время — «ежовщина».

Бабель не только знал Ежова лично, но и личная жизнь Бабеля волей судьбы переплелась с жизнью Ежова. И смерть надвигалась оттуда же. Но это впереди, пока Бабель об этом еще не ведает.

— Я рассказал Эренбургу все известное мне о Ежове, которого знал лично, а затем обрисовал с моей точки зрения внутрипартийное положение, существенным моментом которого считал, что пора дискуссий, пора людей интеллигентного, анализирующего типа кончилась. Партия, как и вся страна, говорил я Эренбургу, приводится в предвоенное состояние. Понадобятся не только новые методы и новые люди, но и новая литература, в первую очередь остро агитационная, а затем и литература служебного, развлекательного характера.

В последний свой приезд в Москву летом 38-го Эренбург был очень смущен пошатнувшимся своим положением в Советском Союзе. Возможность неполучения обратной визы чрезвычайно пугала Эренбурга и довела его до такого состояния, что он отказался выходить на улицу. Разговор наш вращался вокруг двух тем: первое — аресты, непрекращающаяся волна которых, по мнению Эренбурга, обязывала всех советских граждан прекратить какие бы то ни было сношения с иностранцами, и второе — гражданская война в Испании…

Дополнительные сведения об этой последней встрече с Эренбургом Бабель дает в собственноручных показаниях. Когда речь зашла об арестах, он высказал «обычную свою мысль о необходимости более свободной атмосферы на суде», в чем Эренбург с ним согласился. Поведал Бабель своему другу и о тучах, сгущающихся над семьей Ежова: арестован близкий друг этой семьи Семен Урицкий[27], жена Ежова — редактор журнала «СССР на стройке», где сотрудничает Бабель, — взвинчена и нервозна, в редакции поговаривают, что муж ее пьет, отношения у них испортились…

О другой теме разговора — испанской — Бабель пишет: «Я сказал, что испанская война окончится неудачей. Он, помню, указал на то, что при всей бестолковости, неумелости, зачастую предательстве фронт в Испании — единственное место, где свободно дышится. Но так как это рано или поздно кончится, то остается только один метод — СССР (который ему не по пути) — метод силы и новой дисциплины (и тем хуже для нас). Он указал, что его больше всего сейчас интересует вопрос о новых кадрах, технических, советских, партийных, выросших целиком в советское время, вопрос преемственности кадрам, оказавшимся негодными…».

Трудно сказать, до какой степени откровенности доходили у Бабеля разговоры с Эренбургом о Ежове, но следователям пришлось рассказать все, когда они в конце допроса добрались до личных тайн Бабеля. Эти тайны связывались у него с женой Ежова, и следствие упорно вытягивало их, стремясь придать им политическую, преступную окраску.

— Следствию известно о вашей близости и шпионской связи с английской разведчицей Евгенией Хаютиной-Ежовой. Не пытайтесь скрывать от нас факты, дайте правдивые показания о ваших отношениях с Ежовой.

— С Евгенией Ежовой, которая тогда называлась Гладун, я познакомился в 27-м в Берлине, где останавливался проездом в Париж. Гладун работала машинисткой в торгпредстве СССР в Германии. В первый же день приезда я зашел в торгпредство, где встретил Ионова[28], знакомого мне еще по Москве. Ионов пригласил меня вечером зайти к нему на квартиру. Там я познакомился с Гладун, которая, как я помню, встретила меня словами: «Вы меня не знаете, но вас я хорошо знаю. Видела вас как-то раз на встрече Нового года в московском ресторане».

Вечеринка у Ионова сопровождалась изрядной выпивкой, после которой я пригласил Гладун покататься по городу в такси. Гладун охотно согласилась. В машине я убедил ее зайти ко мне в гостиницу. В этих меблированных комнатах произошло мое сближение с Гладун, после чего я продолжал с ней интимную связь вплоть до дня своего отъезда из Берлина…

Головокружительный берлинский вечер. Молодой Бабель в первый раз вырвался за границу. Вино, катание по ночному городу. И рядом — женщина, с такой готовностью отдающаяся…

Разве услышишь за всем этим удар судьбы? Вихрем налетела на него эта женщина, нанизывавшая на себя мужские фамилии и судьбы и уносящая их за собой, как комета в своем хвосте: Евгения Фейгенберг становится Хаютиной — Гладун — Ежовой… И сколько еще мужских имен помещалось между этими, узаконенными!..

— В конце 28-го Гладун уже жила в Москве, где поступила на работу в качестве машинистки в «Крестьянскую газету», редактируемую Семеном Урицким. По приезде в Москву я возобновил интимные отношения с Гладун, которая устроила мне комнату за городом, в Кусково…

Следователи недовольны, они вторглись в личную жизнь Бабеля для одной цели — найти там корни все того же шпионажа — и получают вполне определенный ответ:

— Мне ничего не известно о шпионской связи Гладун-Ежовой. В смысле политическом Гладун была в то время типичной «душечкой», говорила с чужих слов и щеголяла всей троцкистской терминологией. Во второй половине 29-го наша интимная связь прекратилась, я потерял Гладун из виду. Через некоторое время я узнал, что она вышла замуж за ответственного работника Наркомата земледелия Ежова и поселилась с ним на квартире по Страстному бульвару.

Познакомился я с Ежовым не то в 32-м, не то в 33-м году, когда он являлся уже заместителем заведующего орграспредотделом ЦК ВКП(б). Часто ходить к ним я избегал, так как замечал неприязненное к себе отношение со стороны Ежова. Мне казалось, что он знает о моей связи с его женой и что моя излишняя навязчивость покажется ему подозрительной. Виделся я с Ежовым в моей жизни раз пять или шесть, а последний раз летом 36-го у него на даче, куда я привез своего приятеля, артиста Утесова. Никаких разговоров на политические темы при встречах с Ежовым у меня не было, точно так же как и с его женой, которая по мере продвижения своего мужа внешне усваивала манеры на все сто процентов выдержанной советской женщины.

— В каких целях вы были привлечены Ежовой к сотрудничеству в журнале «СССР на стройке»?

— К сотрудничеству в журнале «СССР на стройке» меня действительно привлекла Ежова, являвшаяся фактическим редактором этого издания. С перерывами я проработал в этом журнале с 36-го года по день своего ареста. С Ежовой я встречался главным образом в официальной обстановке в редакции, с лета 36-го на дом к себе она меня больше не приглашала… Помню лишь, что однажды я передавал Ежовой письмо вдовы поэта Багрицкого с просьбой похлопотать об арестованном муже ее сестры Владимире Нарбуте[29], однако на эту просьбу Ежова ответила отказом, сказав, что муж ее якобы не разговаривает с ней по делам Наркомата внутренних дел… Вот все, что я могу сообщить о своих отношениях с семьей Ежовой.

Допрос заканчивался, участники его выдохлись. Следователи, правда, пытались еще навязать Бабелю преступные связи уже с самим Троцким и его сыном Львом Седовым[30], но, получив отрицательный ответ, на этом поставили точку. Пообещали, правда, не оставлять его в покое, пока не раскроет всех своих враждебных тайн.

И хотя никаких фактов и доказательств подрывной и шпионской работы выжать не удалось — их просто не существовало в природе! — признание было получено. Можно было рапортовать начальству. В материалах переписки НКВД сохранилось письмо:

Совершенно секретно.

ЦК ВКП(б), товарищу Жданову.

7 Июня 1939 г.

При этом направляю протокол допроса арестованного бывшего члена Союза советских писателей Бабеля Исаака Эммануиловича от 29–30–31 мая 1939 года о его антисоветской шпионской работе.

Следствие продолжается.

Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР Берия.

Жданов… Партийный куратор литературы. Вот кто, оказывается, держал под особым контролем дело Бабеля, дергал за веревочку сверху!

А что же писатели? Встревожились, бросились на помощь? Не будем наивными. Одни не могли, другие не хотели, третьи… Хлопотали, но совсем о другом…

СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД СССР.

8 Июня 1939 г.

«Секретно».

Народному Комиссару Внутренних Дел.

Тов. Берия Л. П.

22 Мая с.г. органами НКВД была опечатана принадлежащая Литературному Фонду Союза советских писателей дача, находившаяся во временном пользовании писателя Бабеля, арестованного органами НКВД… Правление Литературного Фонда Союза советских писателей просит Вас, товарищ Берия, сделать распоряжение о передаче вышеуказанной дачи Литературному Фонду для дальнейшего использования ее по прямому назначению, путем предоставления ее членам Союза писателей для творческой работы и отдыха.

Председатель Правления Литфонда СССР К. Федин.

Директор Литфонда СССР Оськин.

На письме резолюция: «Передать» и подпись — Л. Берия.

Не прошло и месяца со дня ареста Бабеля, следствие только началось, виновность не доказана, до суда далеко — а писатели уже делят дачу своего собрата, вычеркнули его из жизни.

10 Июня Бабеля переводят из Сухановки во внутреннюю тюрьму Лубянки. Снова тащат на допрос. На сей раз следователи Кулешов и Сериков[31] пытают его о связях с военачальниками, в то время уже арестованными и расстрелянными. Это были преимущественно бывшие командиры корпуса Червонного казачества — Примаков, Шмидт, Зюк, Кузьмичев («троцкисты-конники», как именуют их следователи) и из других частей — Охотников, Дрейцер, Путна[32]. К тому времени Бабель уже приготовил собственноручные показания, из которых можно исходить на допросе. Сначала он набросал план для себя:

Описать корпус Червонного казачества. Украшенные орденами никогда не смотрели на меня как на политическую фигуру. Я был в периоде славы — охотно знакомились со мной. Когда я узнал о процессах — щадили меня, толкали писать. Они сказали, что меня затирают… Был козырем в их антисоветской среде… Дали мне много сюжетов. Военная тематика — рассказы их — живая летопись — ореол героизма…

Затем Бабель подробнее развивает в своих записках заданный сюжет:

Что связывало меня с ними? В первую очередь — восторженное и безоговорочное их преклонение перед моими конармейскими рассказами (говорю это не для бахвальства, а в целях правдивого воссоздания обстановки того времени). Рассказы эти читались ими чуть ли не наизусть и неистово пропагандировались при всяком удобном и неудобном случае. Это не могло не нравиться мне, не могло не сблизить с этими людьми. Привлекала меня еще сопутствовавшая им слава героев гражданской войны, поражавшее при первом взгляде их человеческое своеобразие, безалаберное и шумное товарищество, царившее между ними…

В то время я считался чем-то вроде «военного писателя», и военные составляли основную мою среду. Я был посвящен в их личные дела, с интересом к ним присматривался, считая их биографии, кривую их незаурядных жизней драгоценным материалом для литературы. Я знал об их троцкистских взглядах в 1924–1927 годах, но никто из них ни единым словом не обмолвился о готовящихся преступлениях…

Нас, искавших всегда «интересных людей» и не видевших этих людей рядом с собой, они привлекали показными чертами удальства, лихости, безудержного товарищества, легким отношением к вещам, о которых мы привыкли думать с уважением. Так затемнялся путь (говорю сейчас лично о себе), которым надо было идти советскому литератору, извращалась перспектива, назревал кризис духовный и кризис литературный, приведший меня к катастрофе…

Да, знакомства у Бабеля все подозрительные, но где же его контрреволюционная деятельность? Потоптавшись на месте, следователи вновь сворачивают на литературу и искусство и требуют показаний об организации, которую Бабель якобы создал и возглавлял. В его окружении — звезды первой величины!

— Начнем с кинорежиссера Эйзенштейна, — показывает Бабель. — На протяжении всего 1937-го я с ним работал над постановкой кинофильма «Бежин луг». Он считал, что организация советского кино, его структура, руководители мешают проявиться в полной мере талантливым творческим работникам. Он вел ожесточенную борьбу с руководством советской кинематографии, стал вожаком формалистов в кино, в числе которых наиболее активными были режиссеры Эсфирь Шуб, Барнет и Мачерет. Творческие неудачи Эйзенштейна позволяли мне повести с ним антисоветские разговоры, в которых я проводил ту мысль, что талантливым людям нет места на советской почве, что политика партии в области искусства исключает творческие искания, самостоятельность художников в проявлении подлинного мастерства…

Столь же часто, как с Эйзенштейном, я встречался с руководителем Еврейского государственного театра Михоэлсом. Он считал себя, не без основания, выдающимся актером, находился в состоянии недовольства тем, что советский репертуар не дает ему возможности проявить себя в полной мере. Он крайне отрицательно относился к пьесам советских драматургов, которым противопоставлял репертуар классических и старых пьес…

Затем Бабель говорит о писателе Юрии Олеше:

— Олеша мне известен еще со времени моего пребывания в Одессе в первые годы после революции. Затем, когда Олеша и я стали писателями, нас связывала личная дружба, единые литературные вкусы и взгляды…

— Следствие интересуют не литературные вкусы, а антисоветское настроение Олеши, — поправляет следователь.

— Я буду говорить об этом. Резкое недовольство Олеши своей литературной судьбой, крушение его длительных попыток создать что-нибудь новое привели Олешу в состояние отчаяния. Он теперь является, пожалуй, наиболее ярким представителем богемной части дезориентированных, отчаявшихся литераторов. Его беспрестанная декламация в кабаках была как бы живой агитацией против литературного курса, при котором писатели, вроде Олеши, должны прозябать, скандалить так, как это делал он. Скандалы следовали непрерывно друг за другом, в этом отношении Олеша шел в некоторой степени по следам Есенина. На отдельных представителей советской литературы он публично набрасывался с криками: «Вы украли мои деньги! Вы пользуетесь моими деньгами, вы крадете мой успех, вы отбиваете у меня читателей. Я требую одного — чтобы мне было дано право на отчаяние!».

Это была излюбленная его теория. Из своей борьбы за «право на отчаяние» Олеша сделал себе литературное знамя, можно сказать, что это знамя имело немалый успех как среди литераторов, так и среди людей кино…

Спасая свое человеческое достоинство, Олеша отстаивал право на отчаяние. Бабель отстаивал другое право — на молчание. На съезде писателей он многозначительно пошутил: «Я испытываю к читателю такое беспредельное уважение, что немею, замолкаю. В искусстве молчания я признан великим мастером…».

Дав характеристику каждому участнику своей «антисоветской группы», Бабель рассказывает об ее «подрывной» деятельности:

— Мы замалчивали или пренебрежительно отзывались о выдающихся произведениях советской литературы, превозносили одиночек, не принимавших деятельного участия в литературной жизни страны. В беседах с молодыми авторами я пропагандировал писателей-белоэмигрантов Бунина и Ходасевича, резко критиковал основной отряд советской литературы, сочувственно передавал состояние мучительного кризиса, в котором оказались бывшие последователи Воронского, призывал к так называемому «объективизму».

Самоубийство Маяковского мы объясняли как вывод поэта о невозможности работать в советских условиях. Статьи против формализма Шостаковича мы объявили походом на гения, а творческие неудачи Эйзенштейна объясняли происками советских работников в области кинематографии. Нами делались все попытки, для того чтобы установить связь с культурным Западом…

И это естественное желание выглядит в глазах следователей преступлением.

Мало было сделать Бабеля французским шпионом, надо еще привязать его к австрийской разведке. Для этого достаточно того, что он знаком с Бруно Штайнером, представителем австрийской фирмы «Элин», и жил одно время в его московской квартире. Доказательств в шпионаже опять нет, какие сведения мог передать Бабель Штайнеру, неясно. Более того, в собственноручных показаниях Бабель начисто отверг все подозрения. Следствие явно пробуксовывает, мечется из стороны в сторону в поисках хоть каких-нибудь улик и, возвратившись к жене Ежова, снова впадает в бредовую фантастику.

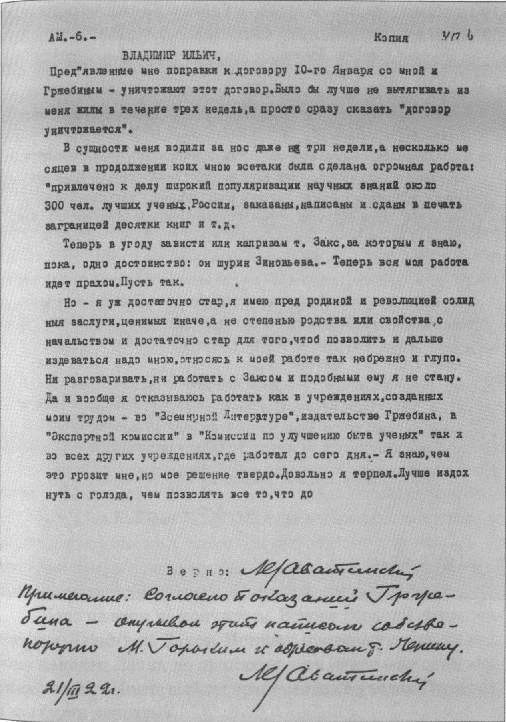

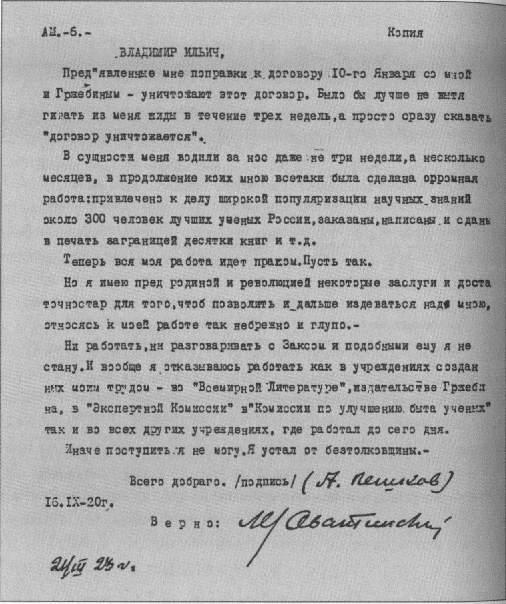

Бабеля вынуждают подписать показания о том, что его бывшая любовница посвящала его в планы готовящихся ею и первым секретарем ЦК ВЛКСМ Косаревым[33] покушений на Сталина и наркома обороны СССР Клима Ворошилова, покушений, в которые были вовлечены десятки людей. Убить вождей заговорщики замышляли на Кавказе или на квартире Ежова в Кремле, а если не удастся, — на подмосковной даче… По просьбе Ежовой Бабель должен был не более и не менее как вербовать участников этого злодеяния. Тут же он перечисляет имена молодых литераторов и журналистов из своего окружения, этих потенциальных злодеев. Кроме того, он якобы знал и о террористическом заговоре самого Ежова.