ПОЭЗИЯ ПРОШЛОГО ВЕКА.

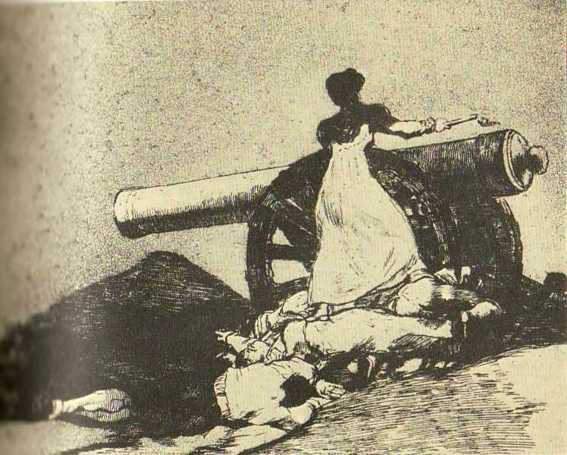

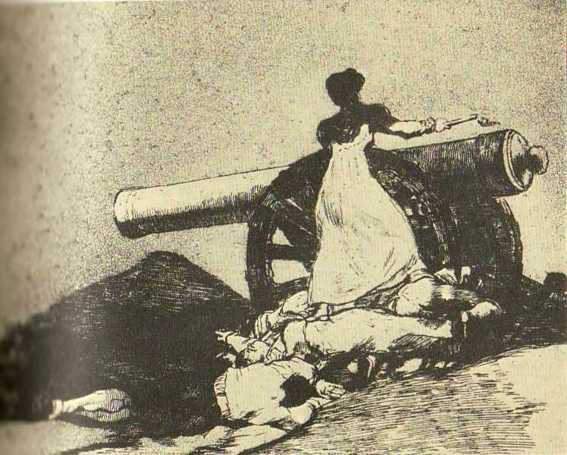

Век, который легче всего отмерить и сразу же отрезать четкими датами 1800–1900, никак не хотел начинаться по календарю. И не потому, что все уходившее тянулось под конец слишком медленно, скорее наоборот. К 1800 году Европу уже целое десятилетие сотрясали самые бурные извержения новизны, никогда до этого еще не виданной. Великая демократия в Париже и наполеоновские узурпации власти, «восходит к смерти Людовик» и цареубийство в России, переходы войск через Альпы и грандиозные битвы на море. К 1800 году все большое уже началось, началось, как нарочно, гораздо раньше, а страна термидора, жерминаля и брюмера, казалось, вообще презрела всякое летосчисление.

Обгоняло календари и искусство. 1789: именно в год французской революции мятежный Шиллер переехал в Веймар, и уже начался его изысканный турнир с Гете. 1791: уже умер Моцарт — и как бы поверх его партитур уже пишет все более «свою» музыку Людвиг ван Бетховен (рубеж, едва ли менее важный, чем вопрос о «виновности» или «невиновности» Сальери). 1792: уже зазвучала известная нам теперь как «Марсельеза» сложенная Руже де Лилем «Военная песня Рейнской армии». 1794: уже высказался и замолчал, — хотя никто в Европе еще, казалось бы, и не начинал его слушать, — Андре Шенье. 1797: в Греции еще далеко до гимнов к свободе Соломоса и Суцоса, но само звучное имя свобода — «Элевтерия!» — уже многократно повторено в «Патриотическом гимне», распеваемом на мотив «Карманьолы». И, наконец, 1797–1798: в Германии Новалис «Гимнами к ночи», а в Англии Вордсворт и Кольридж «Лирическими балладами» уже вполне открыли эпоху как «иенского», так и «озерного» романтизма.

Такова плотность первого же десятилетия этой новой эры, пренебрегавшей привычными календарными границами.

Правда, кое-кто именно в строгой верности календарю попытается открыть новую страницу или в своей личной поэтической судьбе, или в общем литературном деле, или же в одиноко, но с неуклонной уверенностью предпринимаемом споре. Именно в 1800 году, а не раньше «озерная» лирика превращает себя в теорию — и в новом издании «Лирических баллад» предисловие Вордсворта прозой отстаивает от классической чопорности «природность», раскованную простоту и свободу воображения. Именно в этот год — шедевром «Природа и искусство» — отмечает свое участие в борьбе «меры» и «безмерности» Гете: «В ограниченье лишь является нам Мастер, и лишь Закон дарует нам Свободу». Что-то рубежное и только-только еще зарождающееся, возможно, чувствует и Уильям Блейк, когда именно в этот момент жизни говорит, что, не понятого взрослыми, его хорошо понимают дети. (За долгие годы традиционные взывания к мудрости детей давно потеряли свежесть, как порой и сама детская мудрость. Но все же сегодня нельзя не удивляться, как мог блейковский «Тигр» на столетие предвосхитить величественно-жуткую, «позднеколониальную» тревогу Киплинга. Неужели и это еще в конце позапрошлого века было кем-то действительно понято?..) Наконец, поэзия верна календарю и в откликах на первые антинаполеоновские триумфы европейских армий. Придворная австро-венгерская поэзия, забыв об ужасе, который на рубеже XVII–XVIII веков наводили на Европу вести из петровской России, призывает на помощь силы с Востока; а на другом краю континента явно «малый» и скромный Томас Кэмпбелл, вдохновленный победами Нельсона, именно в 1800 году дает Британии на целые полвека восторженных декламаций свою одическую «Балтийскую битву».

Конечно, главный антибонапартовский триумф в эти годы еще не состоялся (в стихах, известных нам по блестящему переводу Фета, его воспоет немецкий участник знаменитой «битвы народов» Теодор Кернер). Не наметила всех путей и литература нового века. Еще не составлен сборник песен «Волшебный рог» (1806–1808), которым не «йенские», а уже «гейдельбергские» романтики обозначат новую — не «потустороннюю» и «ночную», а народнопоэтическую линию в европейском романтизме. И один из составителей этой книги, Клеменс Брентано, еще и не задумал своей главной поэмы с так и не дописанным, по странно знакомым нам финалом: неприкаянный, мятущийся и грешный художник обретает знак высшего прощения в «венчике из роз» («Романсы о розовом венце»). Мануэль Кинтана еще не написал оды «К Испании» (1808) с ее патриотической формулой, тоже перешагнувшей через целое столетие: «Скорее смерть, чем подчинение тирану!» До самого 1815 года не находит издателя знаменитая и давно написанная Фосколо негодующая «Речь к Наполеону». Не открыт и Андре Шенье: это будет в 1819 году, и отзовется это вовсе не только в лире Ламартина и де Виньи, но и в том «истинном романтизме», к которому стремился автор «Бориса Годунова». Вальтер Скотт, не потревоженный пока что успехами Саути и Байрона, пишет стихи — именно стихи, а не прославившие его романы… Многое еще и не начиналось.

А порою даже казалось, что и вообще не начнется. Ведь то, что для нас сейчас сводится к размеренному отсчитыванию тактов — 1789… 1791… 1797…— для тогдашнего человека было ужасающими взрывами, подлинным концом света, и эти взрывы потрясали мир словно по единому замыслу, — и с улицы, и через литературный салон. Романтики остроумно говорили о провидении: если наша жизнь есть сон, то есть кто-то, кому он снится… Но здесь, пожалуй, нужны несколько другие образы. Астрономия, летосчисление и высшее провидение настолько отступали перед вырывавшейся из под их контроля историей, что первые годы века для многих могли покатиться кошмарным светопреставлением, а не сладостным сном и началом.

Все привычное было подорвано настолько глубоко, что если бы в 1800 году еще попытался взять слово жанрово упорядоченный и даже в дерзости и смехе размеренно-чинный XVIII век, это было бы несколько странным: «отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно», как манеры екатерининского старика из «Онегина». А между тем иногда именно так и случалось, и где-то в глуши среднеевропейских усадеб еще писались какие-то и впрямь греко-латинские стихи «на гранариум» (!) сельского хозяина:

Восемнадцатого столетия

Осенью последнего года

Заложены хранилища эти

На Шандора Борбея расходы…

Вот они, вопросы XIX века: Наполеон и «Элевтерия» — или сельские заботы? «Балтийские битвы» — или мирные «озера»? Амбар с зерном и простая лошадь — или «гранариум» и «сие благородное четвероногое животное…»? Что здесь завершение и излет, а что — взлет и начало?

Нам и по русскому опыту знакомы такие вопросы. Но это не означает, будто мы уже давно готовы сейчас же дать на них ответ: что именно камерно, периферийно и устарело, а что объемно, ново и жизнеспособно. Ведь певцы «озер» ведали, что творили, и всецело соприкасались с бурями времени (Вордсворт не впустую побывал в Париже в самые катастрофические дни революции); а певец «гранариума» Михай Чоконаи Витез (1773–1805), смирнейший, казалось бы, эллинист и анакреонтик, прошел как заговорщик и «вольтерьянец» чуть ли не через эшафот. И именно после жестоких испытаний, а не от недостатка их он создавал лучшие произведения, классически ясные по своим гармониям.

Как много поэтов романтического века, пройдя через жесточайшие превратности судьбы, остались «классиками» в своих художественных идеалах; сколь многие из них самостоятельно, а не слепо выбрали близкий себе тип романтизма; сколь многие устояли перед самым мощным напором нового: «Я гимны прежние пою и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою…» И тем не менее вовсе не были списаны в архив истории, вошли в сокровищницу столетия. Очевидно, загадка жизнеспособного и устарелого сложна. И, наверное, столкновение бурной новизны с твердыней традиций было совсем по только противостоянием олимпийского Веймара буйному Парижу — и даже не Веймара Иене. Речь идет о внутренних полюсах духовной жизни — и Парижа, и Иены, и самого Веймара. Художественный спор, что же есть «Природа», «Свобода» и «Закон», разгорался тогда и внутри классической Аркадии, куда еще за десять лет до начала века к Виланду, Гердеру и Гете приехал из Иены Шиллер. Шел этот спор «внутри» и для каждого серьезного художника. Узлы, завязанные XIX веком, надо еще долго не рубить, а бережно разгадывать, разматывать, расправлять.

* * *

Особая плотность прошлого века, разумеется, состоит не в числе событий. И больше всего думаешь не о календарной точности, а о сложности его начал; еще же больше — в нем надо найти единство начал и концов.

Современник Кромвеля английский поэт Каули сказал однажды так: воинственный, многоцветный и трагичный век — вот лучшее время, чтобы о нем писать, и худшее для тех, кто пишет, прямо в нем пребывая…

Эти слова очень подходят ко всем поэтическим судьбам, в тисках любого века; но они не вполне верны для того, кто смотрит на века издали, чтобы их описывать. Разнообразие и многоцветие легко приукрасить и, как говорится, «расписать» — но увидеть в них соизмеримость, родство того, что друг от друга открещивается, угадать их цельность — очень трудно.

Поэзия уже тогда искала для своего времени формулу. Но однозначные формулы не вполне убеждают. «Наш век торгаш, в сей век железный…» «Век шествует путем своим железным…» Это было. Жизнь в по-новому устроенном мире для многих потеряла теплоту и смысл, многие сами теряли ее смысл; и именно железные ветры века лишили многих родного дома, ощущения уюта.

От дружной ветки отлученный,

Скажи, листок уединенный,

Куда летишь?.. Не знаю сам…

Мотив скитальческой скорби из Антуана Арно распространился по всей Европе: и через переводы Жуковского и Давыдова (вплоть до лермонтовского «Дубового листка…»), и в «Песнях» Леопарди и даже Гейне («И я когда-то знал край родимый…»). Это соответствовало и самосознанию романтизма, и реальным человеческим судьбам. Тоску португальца, изгнанного инквизицией на чужбину (как изгнали на чужбину Алмейду Гаррета), не сведешь к одной только ностальгии, извечно традиционной для поэзии его страны; а когда слова: «Вот я на родине и все ж тоскую», — говорит чех Ян Неруда, этого не объяснить одними законами романтической эстетики — и надо знать «железную» прозу самой действительности тогдашней Чехии… «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век!» Но поставьте рядом с этими образами «Я помню чудное мгновенье…», гейневскую «Лорелею» или сонеты датчанина Фредерика Палудана-Мюллера: железо отступает. Что же главное в опыте и облике века?

Осторожнее подходит к такой многосоставности наука. Она заведомо трезво делит долгие сто лет поэзии на планомерно сменяющие друг друга этапы. После классицизма и сентиментализма (век, в общем, позапрошлый) — беспокойный и буйный романтизм; говорят еще и о всеевропейской эпохе байронизма. В середине столетия — несколько усмиренный, одомашненный эстетизм: французский «Парнас», английские «прерафаэлиты», всяческие разновидности «чистого искусства». Конец века (сами эти слова уже употребляются как твердый термин) — это символизм, неоромантизм, поэзия декадентов. Полезное расчленение. Но как всеохватывающий образ и оно не вполне удачно.

Романтизм после классики? — Но чуть ли не четыре десятилетия в XIX веке присутствовали Пушкин и Гете. Всеобщее поветрие «байронизма»? — Но немецкая романтика, глубоко переживавшая и судьбы демократии, и борьбу греков, и даже гибель самого Байрона при Месолонги, осталась равнодушна к тому односторонне-величественному гимну личности, который был главным в «байронизме». «Парнас» и «чистое искусство»? — Но Франция их времени увлекается и Беранже, и Гюго, и Потье. Общее движение поэзии века к сугубому эстетизму, в то время как проза все глубже и глубже уходит в натурализм, реализм и общественность? Есть и такая общая схема, и она тоже иногда выглядит приемлемой. Но как быть с неразрывной реалистической линией в европейской лирике? Как быть, при всей предельной «асоциальности» французских символистов, со становящимся в конце XIX века явно «общественным», «народно-мифологическим» символизмом Польши и Германии? Важного для нас центрального, сквозного — единственного! — нерва в поэзии века снова отыскать не удается.

Так тогда, может быть, «век контрастов»? Страна контрастов, город контрастов, век контрастов… Но любой век есть век контрастов. Может быть, век, неразличимо вырастающий из предыдущего и неразличимо врастающий в тот, что наступает за ним? Но так тоже можно говорить о любом веке: в любом уходящем есть начало последующего.

У девятнадцатого века, видимого из сегодня, есть одна особенность: он и ушедший, и он же — самый близкий. Это прошлый век, и только что прошедшим он будет, лишь пока не кончится двадцатый. Мы принадлежим к последним людям, для которых знаменитый «конец века» (вовсе не сводимый к одному только декадентству) — это начало нас самих. И нам доводилось учиться, хотя бы «чему-нибудь и как-нибудь», именно у тех, кто был всецело воспитан на его культуре. Таким будет для XXI века и наш век, так бывало и гораздо раньше. Но столетье Пушкина и Гете, Мицкевича и Гейне, Леопарди и Бодлера, Потье и Вазова может быть таким лишь сегодня, и надо схватить именно это только нам доступное очарование. Очарование поэзии прошлого века и в том, что она «прошла», что других таких стихов — «и божество, и вдохновенье…», «Дубовый листок…» — не напишут. Но оно и в том, что XIX век — это молодость сегодня существующего, отнюдь не ушедшего и не собирающегося уходить. И там, где эта молодость была живым ростом, надо искать цельности, а не распада.

* * *

Передвинемся из начала в середину века — и близость начал с концами будет еще очевиднее. А иногда за переходами из «периода» в «период» с очевидностью выступят и переходы в наше время.

Молодая буржуазия еще не познакомила человечество ни с одним мировым кризисом, еще нет поступательно-единой мировой судьбы, нить которой способен навсегда разъять любой крохотный порез в любой точке земного шара, но Европа романтизма знает уже вполне поэзию мировой скорби: и желание чувствовать домом весь мир, и отсутствие родного дома, и ощущение себя чужим, даже когда ты дома; а мука, разъедающая сердце индивида, уже приравнена к трещине, раскалывающей всю землю. Никто еще не утверждает взахлеб, что современная машина изящнее любого изысканного сонета (в самом конце девятнадцатого века — и по полному праву вступая в двадцатый — Габриэле Д’Аннунцио и впрямь напишет оду «металлическому вестнику смерти» — «Торпедному катеру в Адриатике»), Но тревожаще-умная мысль, и в гораздо более умной форме, о конфликте духовной, «органической» культуры с «буржуазно-лощеной», омертвляющей ее цивилизацией уже высказана современником Гете, Фридрихом Вольфом, и эта мысль уже переживается во всеобщем опыте.

Самое интересное здесь, пожалуй, то, что в области не просто поэтических переживаний, а исторического действия идет борьба за родной дом, идет возрождение Европы. Апофеозом этой борьбы еще не стоят памятники Гарибальди, и под австро-французскими ударами рушится Римская республика, но поэты Италии пишут не о задавленной и погребенной, а о воскресающей свободе. В истории этой борьбы еще не было Шипки, но Само Томашик уже воскликнул: «Гей, славяне!» — и это отозвалось и в Чехии, и во всех балканских странах. Еще нет и намека на будущую Югославию (есть лишь территория, разорванная между Австрией, Венгрией и Оттоманской Портой) — но черногорец Негош устами своего любимого героя в поэме «Горный венок» (1847) после трудных раздумий говорит: «Да, за свободу надо воевать!» И именно в 1850 году собравшиеся в Вене сербские и хорватские писатели думают об общем языке, договариваются о единстве грамматики и произношения.

Общность языка и пафоса, родство далеко разведенных историей судеб и родство «старого» с нашим временем сказывается здесь во всем. Еще не родились блоковские стихи «О, Русь моя! Жена моя!..», и страстью к Ирландии, отраженной в безответной любви к красавице актрисе Мод Ганн, еще но одержим молодой Иейтс, — это будет в конце XIX, в начале XX века, — но уже высказаны некрасовские слова-лозунг: «Как женщину, ты родину любил…». У Блока еще нет предрассветных «Ante Lucem», нет его «Итальянских стихов» («Флоренция, ты ирис нежный // Страны, где я когда-то жил…»), и нет «Двенадцати»; но польскому его предшественнику — Красиньскому — муза уже напела и «Перед рассветом» («И я, как Данте, видел ад…»), и «Небожественную комедию», где над враждебными станами плебса и знати маячит всеотпускающий «Галилеянин». Еще не было Коммуны, но в 1848 году уже пишет стихи автор «Интернационала» Эжен Потье. И еще далеко до «мы диалектику учили не по Гегелю» и «сердце наш барабан», но рядом со сладчайшим «И я когда-то знал край родимый…» уже написана гейневская «Доктрина»:

Бей в барабан, и не бойся беды,

И маркитантку целуй вольней!

………………..

Вот тебе Гегеля полный курс,

Вот тебе смысл науки прямой!

Именно все это нам как раз и важно: не столько смена «периодов» и «направлений», сколько их живые, совсем не окостеневшие сочленения; и не просто «понятные нам» заботы, но заботы, самым непосредственным образом затрагивающие и нас. Собственно, все это — переходы прямо в нас, прямо определившие и состав наших библиотек, и наши вкусы. Этого никак не скажешь об эпохе Данте, Рабле или Кромвеля, как бы мы ни лелеяли в душе кокетливую мысль, что оказаться в нашем собственном веке нам пришлось лишь случайно, как бы мы умом ни переживали борьбу гвельфов и гибеллинов и как бы нас ни прельщала поэзия гульфиков или шекспировских сонетов, которыми мы можем оперировать по одним номерам, даже не прибегая к образам и строкам. Но зенит XIX века, его центр в самоопределении и идей, и поэтических направлений, связан с нашим временем воистину единым нервом. И хотя здесь еще нет, например, ни одной разновидности европейского символизма, стоящие в столетии прямо посередине бодлеровские «Соответствия» предвосхищают музыку последних поэтов века ничуть не меньше, чем берут у первых.

Природа — некий храм, где от живых колонн

Обрывки смутных фраз исходят временами.

Как в чаще символов, мы бродим в этом храме,

И взглядом родственным глядит на смертных он.

Подобно голосам на дальнем расстоянье,

Когда их стройный хор един, как тень и свет,

Перекликаются звук, запах, форма, цвет,

Глубокий, темный смысл обретшие в слиянье.

Есть запах чистоты. Он зелен, точно сад,

Как плоть ребенка, своя;, как зов свирели, нежен.

Другие — царственны, в них роскошь и разврат,

Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен,—

Так мускус и бензой, так нард и фимиам

Восторг ума и чувств дают изведать нам.

Это и есть наиболее емко представивший себя романтизм, на глазах перерастающий в так называемую «новую поэзию». В нем и природа, возведенная от озер, ручьев и рощ к объемам мироздания, и образ интимно породненного с мирозданием человека; есть и волновавшая еще Гете и Шелли «синестезия» — союз красок, звуков и ароматов. Но стоит повернуться от «Соответствий» к послебодлеровскому будущему поэзии — как здесь просматриваются уже «цветные» гласные Рембо; а если напрячь какие-то нравственные органы восприятия, то в «экстазах чувств» с легкой тревогой ощутишь не то чтобы конвульсии, а вибрации и «затакты» грядущего декаданса. (В старом переводе Бальмонта это было чуть заретушировано: «мускус и бензой» там «поют экстазы чувств и добрых сил прибой»). Если же, наконец, в облике человека, немотствующего перед «невыразимым» и в то же время охотно окунающегося в экстазы чувств, звуков и мелодий, попытаться предощутить будущую мучительную борьбу символистов со словом как таковым, их борьбу с «невыразимым» вплоть до эстетики молчания, то откроются горизонты еще более далекие. Станет ясно, например, почему не о русской поэзии, а о триумфе дягилевской балетной труппы французская критика писала: сбываются мечты Малларме…

* * *

Кстати, о России: природа — храм… Что-то очень знакомое… А не Бодлеру ли отвечал наш Базаров: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник»?

Начитанность, не вполне вероятная в тургеневском герое, но у самого Тургенева, с его глубокой укорененностью во французской культуре, совершенно легко разгадываемая. И при таком противопоставлении: «Бодлер — Базаров», — конечно, ясно, чью сторону возьмет ценящий прекрасное читатель. Убежденность поэта в нашей способности через полувнятные звуки и даже «запахи» чувствовать дыхание «Всего» наверняка глубоко импонирует каждому — даже и тому, чей вкус предпочитает в поэзии полногласное, полнозвучно-ясное слово. И если середину века «Соответствия» отмечают чисто случайно, то уже вполне закономерно, что они становятся программой «конца века»; с романтическим отвращением к «пошлой повседневности», но уже без былой романтической риторики, за счет одной только музыки нюансов и символов — «туда», к постижению тайн и красот мироздания.

Именно таков был спор поэзии 80–90-х годов с «базаровскими» идеями середины столетия, с грубыми проповедями «полезности» или, как тогда говорили, с «позитивизмом». Но столь ли верна эстетика архитектурно строгих и заведомо упорядоченных «всемирных соответствий», если в споре с ней выдвигать не вульгарные, не базаровские аргументы?

Общеевропейский взгляд обращает нас не только к Базарову. И он помогает установить: спор с поэтической картиной мира как «храма», где возможно только «вчувствование» и созерцание, в поэзии XIX века был и на самом деле проведен не только по-базаровски. И как памятники силе художественно-философской мысли человека рядом с «Соответствиями» всегда будут стоять и слова Гете из «Театрального пролога» к «Фаусту», и слова Пушкина из «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» — слова о холодности всех «нерукотворных» красот, о «равнодушии» бодлеровской природы:

Когда Природа крутит жизни пряжу

И вертится времен веретено,

Ей все равно, идет ли нитка глаже

Или с задоринками волокно…

…И пусть у гробового входа

Младая будет жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вечною сиять.

Спор, конечно, не с Бодлером: «Фауст» и «Брожу ли я…» написаны раньше «Соответствий». Однако отклик на слова Байрона — «Людей люблю— природа ближе мне» — совершенно очевиден и у Пушкина, и у Гете. Не «Природа-Храм», а младая жизнь человека с ее неравнодушной, хотя и но вечной красотой — так представляла себе высшее совершенство суховатая классика, у которой пылкий романтизм иногда видел лягушку вместо сердца. И Гете не менее прямо, чем у нас Пушкин, подчеркнул это. Убеждение, будто истинный художник «не навязывает, он только вопрошает», созрело гораздо позже. Поставив вопрос, поэт без всяких околичностей отвечает на него.

Кто ж придает, выравнивая прялку,

Тогда разгон и плавность колосу?

Кто вносит в шум разрозненности жалкой

Аккорда благозвучье и красу?

…Кто подвиги венчает? Кто защита

Богам под сенью олимпийских рощ?

Кто это? Человеческая мощь,

В поэте выступившая открыто.

Едва ли не ясно: в XIX веке мы присутствуем при рождении одного из самых драматичных вопросов нашего, XX века. И здесь-то ответы Пушкина и Готе нам особенно ценны. Ведь, с одной стороны, перед нами вовсе не технократически-конструктивистские ненавистники «этой нелепой природы», которой неоткуда ждать милости под их нажимом. А с другой, это и но «безмятежно ясные игруны» (так писалось когда-то о Моцарте), не знающие современности и слепые к будущему. Нот, именно беспредельно любящие Природу художники, вполне взглянувшие прямо в глаза «железному веку», ясно говорят: человек способен и даже призван к тому, что без него природе недоступно, и он имеет право не только слушать, но и возделывать — даже «усмирять стихию». И мало сказать, что такое усмирение прозаически терпимо; оно может быть в высшей степени поэтично воспето. Опасной и безумно восторженной кажется созданная в XIX веке песнь торпедному катеру. Но слова о силе железа, сказанные румынским поэтом Чезаром Боллиаком: «Лишь одно железо может полю хлеб помочь родить. Лишь железо силы множит, чтобы хлеб нам сохранить», — слова верные и трезвые. И в Париже 1851 года, где буквально рядом с автором «Соответствий» писал эти стихи Боллиак, такая эстетика была многим хорошо понятна: поэзия часто оппозиция «материи» и «металлу»; но она же подчас и вполне законное детище их. Неплохой урок для XX века!

Бодлер и сам подтвердил непротивопоказанность материального лирическому. И его пластичная поэзия тоже по-своему восприняла в себя «материализм». Так, в «Цветах зла» много запредельно-возвышенных, благостно-романтичных стихов о «Женщине-призраке», о «Музе-Мадонне» — больше, чем можно предположить по заглавию книги. Однако что запоминается как подлинный, безапелляционно-повелительный шедевр? Именно стихи, где сгущены и напряжены как раз материя, как раз электричество чувства. Непреодолима магнетическая мощь этой поэзии, способной ловить в слова не запредельное, а загадочно-сопредельное с действительностью.

Символисты эту тайну постигли не вполне. Тем не менее сегодня ясно, что через весь прошлый век — от Гете и Пушкина через Гейне и Бодлера вплоть до Фета, Киплинга и Бунина — идет сквозная линия поэзии чудесного, диковинного и даже неземного, но все же, повторим, всегда сопредельного «этому миру».

* * *

С бодлеровских времен многое изменилось. И «материя» нашла в поэзию (в частности, и в поэзию любви) пути гораздо более прямые, чем даже те, что знал Бодлер. После же Пушкина и Гейне особенно заметно, как ясную некогда гармонию — «я вас люблю, мадам…», «и жизнь, и слезы, и любовь…» — настойчиво омрачает какая-то тень, сотрясают странные духовные конвульсии. В поэзии любви замечаешь все чаще, если использовать слово из современной критики, мятежное торжество «низа». Любовь все чаще оказывается не счастьем и расцветом, а полным крахом человека. И в сознании художника женщину все чаще оттесняет экзальтированная любовь к некоему «Там», к возвышенно-недоступному для простого смертного.

Так, декаденты, далеко уходя не только от «презренной обыденной морали», но даже и от «Цветов зла», с необычным смешением восторга и деловитости поют вместо любви «Плоть». Мучая себя невозможностью чистой и счастливой любви, Данте Габриэль Россетти удрученно признается: «Если мы и любим друг друга, то лишь как камень и листок, заглатываемые одним водоворотом». Его португальский современник Антеро де Кентал поет «любовь-смерть», «смерть-освободителя». Голландский романтик Потгитер (уже в послебодлеровское время) меняет «здешнюю» любовь на религиозно-выспреннее чувство — «любовь, которой не ниспослано и ангелам». Даже бесподобный лирик земного чувства Верлен в книге «Мудрость» решается утверждать, что «высшая вера» полноценнее любви.

Что же торопит поэтов, приближающихся к новому рубежу столетий, пускаться в такое бегство от счастья и жизни? Если это старость тела, а с пою и законное желание найти покой для души, то для Россетти, Верлена и Кентала она преждевременна. Да ведь и совсем юный австрийский поэт — Райнер Мария Рильке (по сути дела, лишь едва-едва заставший XIX столетие) у символического рубежа 1899/1900/1901 тоже отворачивается от любимой женщины к «звездам». И «Ангел-Хранитель» Рильке (образ, заставляющий вспомнить нашего Блока) ведет его не по жизни, а «наверх», к «Тому, кто держит все паденья с безмерной нежностью в своей руке». Может быть, дело в традиционном «презренье к миру», в законной ненависти к «пошлому»? Но тогда почему других поэтов, ничуть не менее уязвленных пошлостью, «Ангел-Хранитель во мгле» уводил не прочь от жизни и любви, а в самую гущу жизни?

* * *

Справедливо убеждение, что интимная лирика, даже когда она обращена к самым топким и внутренним движениям души, бывает точным индикатором больших, общественных движений времени. Обратимся здесь в последний раз к Европе позднего XIX века. И мы поймем, какая именно «материя» вносила столько тревоги в возвышенную и, казалось бы, просто «по традиции» витавшую над землей поэзию этих лет.

После ритмичного ряда ударов 1789–1812–1830–1848–1871 не оставалось и слабых сомнений насчет того, что же принесет с собою будущее. Все чаще и все более громко раздавался голос «малых сих». Они и сами понимали себя как-то по-новому. Трудно не задуматься: и революции середины века, и Парижская Коммуна потерпели разгром, казалось бы, одинаково трагичный. Но стихи Потье «Июнь 1848 года» обнаруживают глубокую муку, а его же «Интернационал» — небывалый оптимизм. И когда обладающий необходимым вкусом и слухом поэт пытался разобраться, в чем суть рубежа веков, он чувствовал: в необычайно мощном движении низов. «Это шаги, все те же шаги, уходят вдаль повелительно, в мглу и печаль, где не видно ни зги», — так вживался в новые ритмы Верхарн; а позже, перенимая мотив, русский переводчик этих стихов напишет: «Вдаль идут державным шагом… Приглядись-ка: эка тьма!..» («Шаги» Верхарна переведены Блоком в 1905 году, в декабре, и очень понятно, что он внес в верхарновский размер особую поправку: повелительный шаг.).

На волне подъема малых сих шло пробуждение и «малых», «окраинных» наций. Оно шло по всему миру. И очень символично, что, когда для Испании старый век кончился потерей заморских колоний (1898 г.), необычный поворот в ходе истории ощутило и новое поэтическое поколение — так называемое «поколение девяносто восьмого года»: братьев Мачадо и Хименеса учил уже не только свой национальный опыт, но и молодой поэт из Никарагуа Рубен Дарио.

Никарагуа… «Марка страны Гонделупы»… Аромат экзотики XIX века. Для скольких стран и как условно это слово — «малые». Впрочем, еще в первой половине века англичанин Карлейль сказал, что мала лишь страна, не имеющая великого поэта. Условно и представление, что «малых» литератур раньше как бы не было: недаром исландец Иохумссон говорит не про рождение своей страны, а про ее тысячелетие — да и оно «лишь холодный рассвет, первый солнечный луч в облаках»; и так, порой не ограничиваясь даже одним тысячелетием, могли бы сказать многие. Наконец, не то чтобы условно, а просто наивно, что Карлейль — уже после смерти Пушкина! — относил к таким «малым странам без своего поэта» и Россию. (О Пушкине уже тогда читал лекции Мицкевич, восторженно писал Мериме. Самое же интересное для нас, что в XIX веке на Западе возникла богатая поэзия о России; и в специальном томе выходившей под руководством Лонгфелло серии «Поэзия мест» (Бостон, 1878) было более сотни зарубежных стихов на русскую тему.) Но все эти оговорки еще никак не заслоняют от нас главного: то, что так или иначе звалось малым, именно в конце века показало свою особую силу и величину.

Мир голодных и рабов говорил увереннее, чем прежде; и отнюдь не только из-под оттоманского ига и в «песнях южных славян», а во многих странах и с незнакомым ранее пафосом поэты взывали к русским образцам и русским единомышленникам. «Великое время! — писал, например, Бьёрнстерне Бьёрнсон в „Новогодних стихах“ 1886 года. — Из России хлещет через снега и льды поток крови, и он растопит эту мерзлоту…» Бьёрнсон в своих предвидениях (еще 80-х годов!) обогнал многих. Но чем дальше, тем у каждого было все больше оснований предсказать, в какой именно стране вскоре состоится знаменательная перекличка двух столетий; говоря словами Маяковского, где впервые вместо «и это будет» запоют «и это есть наш последний».

Однако как же с тревогами не открыто гражданственной, а возвышенно-утонченной лирики? Какую связь имеют с «политикой» столь резкие в конце века колебания и помрачения в поэзии любви?

Как раз все бури социально-политического бытия эта лирика и отразила. И если на искусство «чистой красоты» хорошо слышимые шаги истории могли наводить и наводили ужас (хотя это искусство часто говорило о своем полном равнодушии к современности), то там, где совершенство художественного слуха было подкреплено точным сознанием исторической перспективы, — лирика любви откликалась на голоса эпохи совсем по-другому. И тогда певец неземных гармоний не рвал с возлюбленной в пользу «звезд», «смерти» или животного «низа», а решительно увлекал Прекрасную Даму туда, где раньше был возможен лишь поцелуй маркитантке: «Вдвоем, неразрывно, навеки вдвоем… отмстить малодушным, кто жил без огня, кто так угнетал мой народ и меня».

Вот тот выбор, которым буквально на следующий день после знакомства с «Ангелом-Хранителем» Рильке обозначает свой вариант перехода из девятнадцатого века в двадцатый Александр Блок. И этот тип вдохновении не заглох у начала нового века. В самый разгар нашего столетия его обнаруживает Поль Элюар, когда поэма об имени любимой женщины («На школьных своих тетрадках… имя твое пишу…») получает чисто блоковский финал: «…имя твое… Свобода».

* * *

Так поэзия прошлого столетия готовила поэзию нынешнего. Сам по себе календарный рубеж веков в Европе на этот раз заметили хорошо (90-е годы, если не считать отдаленных громов Трансвааля, были в общем каким-то затишьем). Но тишине уже не верили, и отнюдь не все обращения к новому веку оказались исполнены «светлых надежд».

Правда, Бьёрнсон и в 1900 году пел «весну свободы» («Наш язык»); на другом краю континента радовался К. Христов: «Эй, к нам весна идет в наш край родной!» (1901), а румынский поэт Александру Мачедонски в статье «На пороге века» (1899) писал, что ныне «можно радостно искрящимися глазами смотреть в будущее». Однако эта радость никак не была всеобщей. Тридцатилетний Метерлинк верит в «голубую птицу» — но он же непомерно устал:

Отдаю вам посох, сестры,

Отдаю с моей сумой.

По шестнадцать лет вам, сестры.

Продолжайте поиск мой.

Французский публицист виконт Д’Авенель разочарованно констатирует на пороге нового столетия, что «все наши современные битвы против стихий, все наши победы над материей в моральном плане не дали ничего» и скоро «человечество станет добычей ужасной скуки». Медик Макс Нордау, понося от имени здорового человечества современную литературу, и особенно поэзию, говорит о всеобщем «вырождении». А Леон Доде подводит решительный и обобщающий итог: «глупый XIX век» — и прямо так и называет свою нашумевшую в то время книгу.

Что же останется в нашей памяти как обобщающий образ века и его культуры?

* * *

Как и в разговоре о давнем рубеже XVIII и XIX веков, почему-то снова вспоминаются те самые стихи «на гранариум» сельского хозяина, что в 1800 году, аккуратно отмечая начало нового столетия, оставил нам венгр Михай Чоконаи. В общем ведь верно, что опыт прошедшего — это для нас какой-то «гранариум». Само слово — это, конечно, как раз «славяно-греко-латинский» позапрошлый век. Истина же — вечна: мы получаем от художества прошлого долгим трудом взращенный урожай — и легко усвояемые, «сладостные» плоды, и семена, которые еще должны будут прорасти. И наша задача сейчас лишь в одном: попытаться почувствовать особый вкус наследия прошлого века, особый смысл его уроков, выделяющий XIX столетие из бесконечной преемственности всех и любых столетий.

Каждый век прожит человечеством не впустую и поучителен для будущего. В любом из прошедших веков сегодняшний человек найдет то любопытный исторический прецедент, то отдельного созвучного себе поэта, то адресованный будто именно нам поэтический образ. Но XIX век для нас чрезвычаен и уникален. Только он один передает нам сразу все свои сомнения и споры. Именно в этот век давние размышления человечества о традиции и свободе, о «естественном» и «железном», о «культуре» и «цивилизации» дозрели до универсальных систем мышления. И, осознав самих себя, эти системы только в XIX веке прямо повернулись лицом друг к другу — с безошибочной точностью полюсов в едином магнитном поле. Добавим к этому истину, особенно важную для нас как читателей литературы художественной: прошлый век дал для такой переклички впервые познавших друг друга полюсов бытия законченные поэтические формулы. И благодаря поэзии, именно в то время научившейся с необычайным мастерством перелагать «идеи» в «тона и мелодии» (Бьёрнсон), мы воспринимаем наследие прошлого века не только разумом, но и всем существом, всей «нервной системой» своего самосознания и художественного вкуса.

Пусть современный читатель проверит эту особенность своего восприятия хотя бы на отдельных лозунгах-идеалах прошлого и нынешнего веков. Скажем — «Природа»: как велико сразу же оживающее рядом с мыслью богатство эмоциональных, лирических, художественных ассоциаций, сколько тревог и надежд и для сознания, и для чувства! «Не то, что мните вы, природа: не слепок, не бездушный лик…»; «природа-храм»; «природа не храм»; «людей люблю — природа ближе мне»; «и равнодушная природа…»; «природа — сфинкс». Вот взаимоотталкивающиеся и напряженно ищущие друг друга полюса в исканиях прошлого века. Но не тяготеем ли к ним еще и мы сами? Не они ли определяют как сущность, так и тонкие оттенки наших сегодняшних волнений?

Да, мы по-особому прочно прикованы к духовным полюсам культуры прошлого века. И особая тонность этой связи таит в себе очень многое: так живо и «нервно» — с полуслова, с поэтического оттенка — воспринимают не просто свое, но именно родное.

Могут сказать, что мир всегда был в каком-то смысле и полярно расчленен, и целен; что человечество всегда жило по общим историческим законам, на одной и той же планете. Это, конечно, так. Но именно в XIX веке мир понял, что он неделим, — как неделима и красота. И поэзия Европы тогда же выразила эту тягу к цельности и в ярких образах, и в больших эстетических программах — от союза «волшебных звуков, чувств и дум» и даже искусств до романтической мировой скорби и классического представления о единстве мира как его прочности. В каком-то смысле всегда была мировой и существовавшая на земном шаре литература. Но именно в XIX веке она осознала себя как мировая литература, нашла для себя в устах Гете сам этот термин (по-немецки действительно единое слово, Weltliteratur) — и само слово, как часто бывает, начало ускорять уже зародившийся процесс. Причем материки и миры встречались не только в «Западно-восточном диване» Гете или в «Саламбо» Флобера, но и в прямом давлении на литературную метрополию со стороны все большего числа «малых» и «новых» литератур. И снова чувствуешь, что единство и цельность XIX века обнаруживают себя именно как прочное единство с нашим временем. Не к нам ли с особым упорством апеллирует красота еще одной выработанной прошлым веком поэтической формулы: «Когда народы, распри позабыв, в великую семью объединятся…»?

Известно, что в XIX веке как никогда энергично попытались себя выразить и противоположные силы, силы расчленения и дробления, более резкие и опасные, чем даже в рационализме XVIII века. Были попытки отделить прекрасное от истины, «музыку» поэзии — от ее содержательности. (Здесь часто опирались на слова Китса, что красота уже и сама по себе— истина.) Были попытки представить неизвестную Моцарту и Пушкину, Готе и Китсу «борьбу за новые звучности» — за новизну как таковую — единственным мерилом прогресса в искусстве. Утверждалось, что истоки прекрасного скрыты в глубинах «родимого хаоса». А иногда говорилось, что прекрасное и вообще лежит вне «этого мира». Были, наконец, и опыты попросту слабой поэзии. Но и здесь обнаружилась принципиальная особенность именно XIX века. В поэтической практике зародившегося тогда модернизма были созданы первые образцы не столько «слабой», сколько равнодушно «построенной» и «сделанной» поэзии, подобно всякой синтетике, по подходящей для искусства будущего даже как простая почва, даже как некий перегной. И человек сегодняшнего дня, — уже не созерцая зародыши, а пожиная вековые плоды модернизма, — с особой четкостью осознает, каким грузом могут лечь на плечи наследников и успехи предшественников, и их издержки.

«Богаты мы, едва от колыбели, ошибками отцов…» XIX веку было хорошо знакомо такое чувство. И как Лермонтов в своей «Думе» 1840 года отрекался от наследия 20-х годов, так в 80-е швед Стриндберг писал свое «Отречение», скорбящее над ошибками — унаследованными ошибками! — годов 40-х. Появляются основания для особого счета к прошлому, может быть, даже для упреков ему и у нас; быть может, напрашивается и какой-то упрек веку в целом. Но XIX век, конечно, и сам страдал от первых гримас модернистской новизны, переживая ее в особых муках. И его выстраданные и предъявленные нам в готовом виде уникальные и убедительнейшие свидетельства добыты не на мелкотравчатом «авангардизме», а на больших поэтических судьбах: «абсолютная красота» обнаруживает тенденцию к оскудению, а укорененность в полноте жизни придает красоте поэзии особенно сочные краски. Правда, никаких «формул» для «подлинно нового», «подлинно музыкального», «подлинно художественного» XIX век так и не выработал. Но достаточно поучительны и представленные им сами по себе факты. Искусство Бодлера и Малларме делает крайний упор на новизну и даже «эпатирование», ошеломление читателя; но блестящего совершенства это искусство достигает именно в традиционнейшей форме сонета. Киплинг же, например, в области общеэстетических откровений крайне сдержан; но под занавес XIX века именно он открывает мир, огромно новый и неизвестный для европейской поэзии. Эстетика символизма настаивала на исключительной способности «своей» поэзии быть музыкальной. Но оспорит ли кто факт, что стихи Потье, стихи песни албанских поэтов Де Рады и Серембе и «Наш край» Рунеберга (написанный в прошлом веке финский национальный гимн) слиты с музыкой ничуть не меньше, чем «Прекрасная мельничиха» — Мюллера и Шуберта или «Полдень фавна» Малларме, спасенный от пренебрежения и поношений публики талантом Дебюсси. Запоминающиеся слова пришлось нам прочитать в одной современной Верлену французской книге: «На этот раз поэзия и музыка рождаются вместе, столь неразложимо едиными, что невозможно было бы процитировать и одной строфы, не поддаваясь трепету составляющей самую душу стиха музыкальной каденции». Но о чем эти слова сказаны? О той самой «Военной песне Рейнской армии», которую XIX и XX века знают как «Марсельезу».

Может показаться снова, что век, который нам хочется осознать как уникальный и целостный, все-таки оказывается попросту пестрым собранием поэзии на любой вкус. Но читатель XX века, обладающий хотя бы и «любым», но полноценным вкусом, едва ли захочет взять от прошлого века именно облегченные решения и формулы. И красоту и музыку такой читатель уже не отделит от содержательности и мысли, как не впадет и в наивно-романтическое противопоставление «культуры» и «природы» любому «железу» и любой «цивилизации». Опыт столетия он возьмет именно в полновесном и целостном виде.

Таковы уроки прошлого века на уровне борьбы «идей». Но если уже эти идеи мы ловим вкусом и чувством, то с какой силой взывает к нам и само по себе очарование поэзии прошлого века! А это очарование прошлого со временем даже удваивается. Ведь волнует не только давнее и простое «Я вас любил…», но и нынешнее сознание, что сама способность на такую простоту осталась где-то далеко. Сохранит ли наш век для двадцать первого то же обаяние, что девятнадцатый — для нас? Будут ли и дальше судить о ценности поэзии по ее «прелести»? Какую судьбу в будущем переживет соединяющее и «прелесть», и глубочайший ум моцартовское начало?

Нелепо было бы взяться за ответ сейчас же, сегодня же. Ведь даже XX век еще не кончился. Но век XXI сможет ответить на часть и этих вопросов.

С. Небольсин.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА.

АВСТРИЯ.

ИОГАНН МАЙРХОФЕР.

Иоганн Майрхофер (1787–1836). — Будущий поэт окончил гимназию в Линце, затем изучал теологию и юриспруденцию, долгие годы работал цензором… В 1819 году Майрхофер познакомился с Францем Шубертом и подружился с ним; Шуберт положил на музыку сорок девять стихотворений Майрхофера, который так и остался в литературе прежде всего как автор текстов шубертовских песен. Единственный прижизненный сборник Иоганна Майрхофера вышел в 1824 году («Стихотворения») на средства друзей поэта; в 1843 году был издан посмертный сборник.

МЕМНОН[1]. Перевод Н. Заболоцкого.

[1].

Судьбы моей печален приговор.

Я глух и нем, пока в тумане горы.

Но лишь блеснет пурпурный луч Авроры,

С пустыней я вступаю в разговор.

Как легкий вздох гармонии живой,

Звучит мой голос скорбно и уныло.

Поэзии волшебное горнило

Миротворит мой пламень роковой.

Я ничего не вижу впереди,

Лишь смерть ко мне протягивает длани.

Но змеи безрассудных упований

Еще живут и мечутся в груди.

С тобой, заря, увы, с одной тобой

Хотел бы я покинуть эти своды,

Чтоб в час любви из ясных недр свободы

Блеснуть над миром трепетной звездой.

НОЧНАЯ ПЕСНЬ ЛОДОЧНИКА. Перевод В. Вебера.

Диоскуры[2], свет ваш тихий

Дарит мне успокоенье.

По ночам в открытом море

Неусыпно ваше бденье.

Кто отваги не теряет

В ураганном диком вое,

Тот под вашими лучами

Тверже и смелее вдвое.

Эти весла не страшатся

Даже вала рокового,

Я вздымаюсь на колонны

Храма вашего святого.

УТЕШЕНЬЕ. Перевод В. Вебера.

В согласье с собственной душою,

В ладу с мечтой своей и волей

Ты никогда не будешь ведать

Ни зависти слепой, ни злобы.

У каждого свои напевы,

На всем творца прикосновенье.

В любом из нас осуществилась

Крупица замыслов великих.

Что юности внушать способно

Лишь отвращенье — зрелость видит

Спокойным взором. Есть надежда,

Что старость в том найдет отраду.

СВЕЖЕСТЬ. Перевод В. Вебера.

Как лес живительную тень

Дарует путникам усталым,

Как нам сияет летний день

Ручья прозрачнейшим кристаллом,

Так полон мир с тобою рядом

Нетленным духом бытия.

Все, что могу окинуть взглядом,

В долг миром взято у тебя.

ВОЛНА И ЦВЕТОК. Перевод В. Вебера.

Волна цветку сказала:

Прекрасно быть свободной,

На солнце золотистом

Искриться и шуметь!

Я с сестрами своими,

Обнявшись в легком танце,

Спешу к дельфинам резвым

В далекие моря.

Мне жаль тебя, увянет

Твоя пора младая

На суше, взаперти.

Волне цветок ответил:

Когда на луг прибрежный

Я лью благоуханья

И бабочки ликуют

Над чашею моей,

Я чувствую, как крепко

С корнями связан стебель,

Как я к земле привязан

Своею красотой,

Меня земля вспоила

И прах укроет мой.

ИОСИФ ХРИСТИАН ЦЕДЛИЦ.

Иосиф Христиан Цедлиц (1790–1862). — Поэт, драматург, переводчик. Учился в гимназии в Бреславле, в 1809 году отличился в сражении против армии Наполеона. Позже служил в министерстве иностранных дел при князе Меттернихе. Писал поэмы и баллады в романтическом стиле. Известность приобрел его цикл «Венки смерти», где поэт пытался применить форму итальянской канцоны к немецкой поэзии. Всемирную известность завоевала баллада «Ночной смотр» (русский перевод В. А. Жуковского); в русском переводе едва ли не большей популярностью пользуется его «Корабль призраков» (у Лермонтова — «Воздушный корабль»); оба стихотворения относятся к циклу «Наполеоновских баллад». Цедлиц написал несколько драматических произведений, переводил Байрона.

Обе публикуемых баллады написаны поэтом после решения французского правительства перенести останки Наполеона с острова Св. Елены в Париж.

НОЧНОЙ СМОТР. Перевод В. Жуковского.

В двенадцать часов по ночам

Из гроба встает барабанщик;

И ходит он взад и вперед,

И бьет он проворно тревогу.

И в темных гробах барабан

Могучую будит пехоту:

Встают молодцы егеря,

Встают старики гренадеры,

Встают из-под русских снегов,

С роскошных полей италийских.

Встают с африканских степей,

С горючих песков Палестины.

В двенадцать часов по ночам

Выходит трубач из могилы;

И скачет он взад и вперед,

И громко трубит он тревогу.

И в темных могилах труба

Могучую конницу будит:

Седые гусары встают,

Встают усачи-кирасиры;

И с севера, с юга летят,

С востока и с запада мчатся

На легких воздушных копях

Один за другим эскадроны.

В двенадцать часов по ночам

Из гроба встает полководец;

На нем сверх мундира сюртук;

Он с маленькой шляпой и шпагой;

На старом коне боевом

Он медленно едет по фрунту:

И маршалы едут за ним,

И едут за ним адъютанты;

И армия честь отдает.

Становится он перед нею;

И с музыкой мимо его

Проходят полки за полками.

И всех генералов своих

Потом он в кружок собирает,

И ближнему на ухо сам

Он шепчет пароль свой и лозунг;

И армии всей отдают

Они и пароль тот и лозунг:

И Франция — тот их пароль,

Тот лозунг — Святая Елена.

Так к старым солдатам своим

На смотр генеральный из гроба

В двенадцать часов по ночам.

Встает император усопший.

ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ. Перевод М. Лермонтова.

По синим волнам океана,

Лишь звезды блеснут в небесах,

Корабль одинокий несется,

Несется на всех парусах.

Не гнутся высокие мачты,

На них флюгера не шумят,

И молча в открытые люки

Чугунные пушки глядят.

Не слышно на нем капитана,

Не видно матросов на нем;

Но скалы, и тайные мели,

И бури ему нипочем.

Есть остров на том океане —

Пустынный и мрачный гранит;

На острове том есть могила,

А в ней император зарыт.

Зарыт он без почестей бранных

Врагами в зыбучий песок,

Лежит на нем камень тяжелый,

Чтоб встать он из гроба не мог.

И в час его грустной кончины,

В полночь, как свершается год,

К высокому берегу тихо

Воздушный корабль пристает.

Из гроба тогда император,

Очнувшись, является вдруг;

На нем треугольная шляпа

И серый походный сюртук.

Скрестивши могучие руки,

Главу опустивши на грудь,

Идет и к рулю он садится

И быстро пускается в путь.

Несется он к Франции милой,

Где славу оставил и трон,

Оставил наследника-сына

И старую гвардию он.

И только что землю родную

Завидит во мраке ночном,

Опять его сердце трепещет

И очи пылают огнем.

На берег большими шагами

Он смело и прямо идет,

Соратников громко он кличет

И маршалов грозно зовет.

Но спят усачи-гренадеры —

В равнине, где Эльба шумит,

Под снегом холодной России,

Под знойным песком пирамид.

И маршалы зова не слышат:

Иные погибли в бою,

Другие ему изменили

И продали шпагу свою.

И, топнув о землю ногою,

Сердито он взад и вперед

По тихому берегу ходит,

И снова он громко зовет:

Зовет он любезного сына,

Опору в превратной судьбе;

Ему обещает полмира,

А Францию только себе.

Но в цвете надежды и силы

Угас его царственный сын,

И долго, его поджидая,

Стоит император один —

Стоит он и тяжко вздыхает,

Пока озарится восток,

И капают горькие слезы

Из глаз на холодный песок.

Потом на корабль свой волшебный

Главу опустивши на грудь, —

Идет и, махнувши рукою,

В обратный пускается путь.

ФРАНЦ ГРИЛЬПАРЦЕР.

Франц Грильпарцер (1791–1872). — Выдающийся драматург, поэт и прозаик.

Долгое время Грильпарцер большой поэтической известностью но пользовался. Реакционная меттерниховская цензура не пропускала многих его лучших лирических произведений; с другой стороны, к нему враждебно относилось общество «Молодая Германия», недовольное умеренной позицией писателя. После революции 1848 года популярность Грильпарцера заметно растет; крупными тиражами выходят его сочинения; его пьесы идут в большинстве театров Германии и Австрии. Прижизненная популярность Грильпарцера как драматурга огромна; лучшие его драмы — «Сафо», «Золотое руно», «Медея», «Праматерь» (последняя переведена на русский язык А. Блоком в 1908 г.). Перу Грильпарцера принадлежат исследования в области эстетики, истории театра и литературы, а также прозаические произведения. Особую часть наследия Грильпарцера составляет его поэзия, до сих пор по-настоящему не оцененная.

ГЕТЕ[3]. Перевод В. Топорова.

[3].

Да! Пусть порой тоска берет

От пухлых книг чинуши,

Но гений Гете не умрет

И западет нам в души.

Он гений был! Он был пророк!

Совет младому другу:

Не зарься на его шлафрок,

Примерь его кольчугу!

СВЕТ И ТЕНИ. Перевод И. Грицковой.

Ты сердцем беспечна,

Хоть с виду кротка.

Люблю тебя вечно,

А жизнь коротка.

Ты словом остудишь,

А взглядом сожжешь.

Тебя не осудишь,

Хоть веры на грош.

И страсть не стихает.

В глазах ты одна.

Душа полыхает.

Строка холодна.

* * *

«Всеведущ человек…». Перевод И. Грицковой.

Всеведущ человек. Король, венец творенья,

Он знает все, не зная ничего.

Ему подвластно только отраженье,

Но непонятны суть и естество.

Он тщетно жизнь свою постичь стремится.

Блуждает, кружит, мечется впотьмах.

Бедняк-король! Колеблются границы.

Корона есть. Нет скипетра в руках.

Он взаперти, он в строгости затвора.

А если чувство в нем заговорит —

Оно раскрепостит, взметнет его; но скоро

Он вновь себя к цепям приговорит.

Безропотно свои погасит страсти,

Свою любовь сотрет, сведет на нет.

Он от рожденья самого во власти

Обычных слов: страх, долг, закон, запрет.

ПРЕВРАЩЕНИЯ. Перевод И. Грицковой.

1.

Как ты жестока,

Ночь, и долга.

Сотнями красок

Пестрели луга.

Нынче повсюду

Одна чернота.

Вытерты краски,

Смыты цвета.

Мир застилает

Каверзный мрак.

Дом свой родимый

Не сыщешь никак.

2.

Но где стоял он,

Там и стоит.

Раннее солнце

Его осветит.

Рьяно растопит

Черную тень.

Как милосерден

Радостный день!

3.

Только однажды

Перед тобой

Вновь не забрезжит

Свод голубой.

И не избудешь

Ввек темноты,

Если угаснешь,

Кончишься ты.

СЕРЕНАДА. Перевод И. Грицковой.

Трили! Блим! Хожу, пою.

Ну, послушай песнь мою.

Ты не знаешь снисхожденья,

Все глумишься надо мной.

Я похож на привиденье

В этот поздний час ночной.

И вконец наверняка

Изведет меня тоска.

Напеваю вновь и вновь,

И все время про любовь.

Холод, ветер завывает,

Переулок темный спит,

Но любовь не остывает,

Жаром кровь моя кипит.

Я витаю в облаках

С верной цитрою в руках.

Напеваю вновь и вновь,

И все время про любовь.

От тебя вдали смелею

И к признанию готов.

Повстречаемся — сомлею,

Не могу связать двух слов.

То и дело маета.

Знать, любовь не так проста.

Напеваю вновь и вновь,

И все время про любовь.

В цитре все мое спасенье,

Под нее нельзя не петь.

И любое невезенье

Легче с ней перетерпеть.

То, что вымолвить невмочь,

Я спою сегодня в ночь.

Напеваю вновь и вновь,

И все время про любовь.

Стань, красотка, подобрее,

Прочь беднягу не гони.

Отвори окно скорее,

Сердце настежь распахни!

Чтобы не было в помине

Ни упрямства, ни гордыни,

Иль замучишь до конца

Неприступностью певца.

Невезучий я, несчастный,

Подчинись любви всевластной,

О пощаде не молю.

Хоть сживи меня со света,

Я снести готов и это,

Потому что я — люблю,

Ну и вот…

Напеваю вновь и вновь,

Все же сладостна любовь!

НИКОЛАУС ЛЕНАУ. Перевод В. Левина.

Николаус Ленау (1802–1850). — Крупнейший австрийский поэт XIX века. Подлинное имя — Франц Нимбш Эдлер фон Штреленау. Родился в обедневшей прусской офицерской семье, поселившейся в Венгрии. В детстве на поэта огромное влияние оказала природа Венгрии, им впоследствии многократно воспетая. Окончил гимназию в Пеште. Изучал в Вене философию, право, медицину. Здесь поэт сближается с Грильпарцером и Грюном, композиторами И. Штраусом (отцом) и Лайнером. Враждебное отношение к режиму Меттерниха побудило молодого поэта уехать в Соединенные Штаты Америки, но, не найдя там истинной демократии, он, разочарованный, через год возвращается в Европу.

Первый поэтический сборник Ленау был издан в 1832 году. Для его поэзии характерна любовь к пейзажу, тяга к пустынным степям, осенним картинам, интерес к обездоленным народам; его стихи о венгерских цыганах и американских индейцах — не только дань романтической традиции. Ленау горячо сочувствовал польской революции 1830 года. Перу Ленау принадлежит эпическая драма «Фауст» (русский перевод А. Луначарского, 1904); дух сомнения приводит Фауста к самоубийству.

ПЕЧАЛЬ НЕБЕС.

На лике неба хмурой, темной тучей

Блуждает мысль, минувшей бури след.

Под резким ветром бьется лист летучий,

Как сумасшедший, впавший в буйный бред.

Рыдает гром глухими голосами,

Чуть вспыхнув, меркнет бледный свет зарниц,

Порой в очах, наполненных слезами,

Так слабый луч дрожит из-под ресниц.

Над степью тени призрачные встали,

Сырой туман окутал все вокруг,

И небо смолкло в мертвенной печали,

Бессильно солнце выронив из рук.

ЛОТТА. Песни в камышах.

1.

Лег последний луч на нивы,

День усталый изнемог.

Над водой склонились ивы,

Пруд безмолвен, пруд глубок.

Дни любви, как сон, прошли вы,

Плачь, душа, в немой тоске!

Шелестят печально ивы,

Стонет ветер в тростнике.

Ты одна — мой луч пугливый

В бездне темных, горьких мук.

От звезды любви сквозь ивы

Пал на воду светлый круг.

2.

Смерклось. Буря тучи гонит.

Хлынул черный дождь из туч.

Ветер воет, ветер стонет:

Где же, пруд, твой звездный луч?

Ищет: где в бурлящем море

Эта светлая струя?

Ах, в моем глубоком горе.

Не блеснет любовь твоя!

3.

Ввечеру лесной тропою

Пробираюсь в камыши —

Над пустынною водою

О тебе грустить в тиши.

Если ветер листья тронет,

Пронесется по волне,—

Как тростник шумит и стонет,

Как рыдает все во мне!

Ибо, сладостей, чудесен,

Вновь звучит мне голос твой,

Он исходит в звуках песен,

Замирая над водой.

4.

Тучи нанесло.

Сумрак на земле.

Ветер тяжело

Бьется в душной мгле.

Стрелы молний, треск,

Гром да ветра вой,

Бродит беглый блеск

В бездне прудовой.

Вижу в блеске гроз

Лишь тебя одну,

Взвихренных волос

Вольную волну.

5.

Пруд недвижен. Золотая

Льет луна поток лучей,

Розы бледные вплетая

В зелень темных камышей.

На холме олень пасется,

Смотрит в ночь, на лунный лик.

Сонно птица шевельнется,

Дрогнет дремлющий тростник.

И, как прошлого дыханье,

Как молитва в час ночной,

О тебе воспоминанье

Тихо веет надо мной.

ТРИ ИНДЕЙЦА.

Буря в небе мчится черной тучей,

Крутит прах, шатает лес дремучий,

Воет и свистит над Ниагарой,

Тонкой плетью молнии лиловой

Люто хлещет вал белоголовый,

И бурлит он, полон злобы ярой.

Три индейских воина у брега

Молча внемлют реву водобега,

Озирают гребни скал седые.

Первый — воин, много испытавший,

Много в жизни бурь перевидавший,

Рядом с ним — два сына молодые.

На сынов глядит старик с любовью,

С тайной болью видит мощь сыновью,

В гордом сердце та же мгла и буря.

Словно туча, что чернее ночи,

Дико блещут молниями очи.

Говорит он, гневно брови хмуря:

«Белые! Проклятье вам вовеки!

Вам проклятье, голубые реки,—

Вы дорогой стали нищей своре!

Сто проклятий звездам путеводным,

Буйным ветрам и камням подводным,

Что воров не потопили в море!

Их суда — отравленные стрелы —

Вторглись в наши древние пределы,

Обрекли свободных рабской доле.

Все, чем мы владели, — им досталось,

Нам лишь боль и ненависть осталась,—

Так умрем, умрем по доброй воле!»

И едва то слово прозвучало,

Отвязали лодку от причала,

Отгребли они на середину,

Обнялись, чтоб умереть не розно,

И запели песню смерти грозно,

Весла кинув далеко в пучину.

Гром громит, и молния змеится,

Лодка смерти по реке стремится,—

То-то чайкам-хищницам отрада!

И мужчины гибели навстречу

С песней, будто в радостную сечу,

Устремились в бездну водопада.

ОСЕННЕЕ РЕШЕНИЕ.

Осень, тучи, ветра свист.

Одному в дороге трудно!

Смолкли птицы, вянет лист,—

Ах, как тихо, как безлюдно!

Словно смерть, идет зима.

Лес мой, где твои напевы?

Где твой шелест, полутьма,

Золотые нивы, где вы?

В поле стал пастись туман.

Бесприютный холод бродит.

В голой роще, вдоль полян

Веет скорбью. Жизнь уходит.

Сердце! Слышишь, как поток

По скалам грохочет грозно?

Был у нас немалый срок

Обсудить дела серьезно.

Сердце! Ты сожгло себя,

Всех терзало понемногу,

Многим верило, любя,

Что ж, пойдем-ка в путь-дорогу!

Я тебя на дальний путь

Спрячу вглубь, стяну потуже,

Чтоб ни ветру не дохнуть,

Не достать коварной стуже.

Молча мы в последний раз

Побредем тропой унылой.

Только дождь помянет нас

Да поплачет над могилой.

ХОЛОСТЯК.

Не ждут ни дети, ни жена

Меня в мансарде голой.

Не знает нежных слов она

Иль беготни веселой.

Там не залает верный пес,

Товарищ престарелый,

Лишь дым наперсник давних грез

Да череп пожелтелый.

Кольцо в кольцо — уходит дым,

А тигель мозга бренный

Стоит пред зеркалом моим,

Как зеркало вселенной.

Я друга мудро усадил

На полку в назиданье.

Я смертью в сердце охладил

Палящее желанье.

Угрюмо созерцая кость

И тусклый облак дыма,

Мне третий друг, незримый гость,

Сказал неумолимо:

«На что жена, на что семья —

Случайный спутник в мире?

Как дым, уйдет душа твоя,

Рассеется в эфире.

И этот череп жил огнем

Высоких откровений,

И чья-то страсть курилась в нем,

Пылал в нем чей-то гений.

Пускал колечки Пан-старик

Из этой трубки хрупкой,

И смерть пришла в тот самый миг,

Как Пан расстался с трубкой.

Но череп — ныне мерзкий прах —

Блистал красой в те годы,

Когда он трубкой был в устах

У божества природы.

Исчез неведомый жилец,

О нем не вспомнят боле,

И мудрый был он иль глупец —

Для нас не все равно ли?

Не все ль, что в воздух выдул Пан,—

Нужда в людской пустыне,

Блаженство, боль душевных ран —

Не все ль забыто ныне?

И дым забыт и жар забыт

В круженье урагана.

Их образ призрачный хранит

Одна лишь память Пана.

Мне не везло в моей судьбе,—

Виной людская злоба.

Так не впущу и пса к себе,

Запрусь один, до гроба.

И здесь умру, в пустом дому,

Бездетным нелюдимом…»

Ну что ж! Пока чубук возьму

Да послежу за дымом.

ТРИ ЦЫГАНА.

Грузно плелся мой шарабан

Голой песчаной равниной.

Вдруг увидал я троих цыган

Под придорожной осиной.

Первый на скрипке играл — озарен

Поздним вечерним багрянцем,

Сам для себя наяривал он,

Тешась огненным танцем.

Рядом сидел другой, с чубуком,

Молча курил на покое,

Радуясь, будто следить за дымком —

Высшее счастье людское.

Третий в свое удовольствие спал

На долгожданном привале.

Струны цимбал его ветер ласкал,

Сердце виденья ласкали.

Каждый носил цветное тряпье,

Словно венец и порфиру.

Каждый гордо делал свое

С вызовом богу и миру.

Трижды я понял, как счастье брать,

Вырваться сердцем на волю,

Как проспать, прокурить, проиграть

Трижды презренную долю.

Долго — уж тьма на равнину легла —

Мне чудились три цыгана:

Волосы, черные, как смола,

И лица их цвета шафрана.

ФОРМА.

Если форма и готова,

Знай, поэт, стихи пусты

До тех пор, покуда ты

Мыслью не наполнил слово.

Есть слова — как облаченье,

Под которым тела нет.

Сердце дрогнет им в ответ,

Но, увы, лишь на мгновенье.

Наподобие трещотки

Стих по рифмам застучит,

И хоть он мастеровит,

Жалок век его короткий.

СМОТРИ В ПОТОК.

Кто знал, как счастья день бежит,

Кто счастья цену знает,

Взгляни в ручей, где все дрожит

И, зыблясь, исчезает.

Смотри, уйдет одна струя,

Придет струя другая,

И станет глуше скорбь твоя,

Утраты боль живая.

Рыдай над тем, что рок унес,

Но взор впери глубоко

Сквозь пелену горячих слез

В изменчивость потока.

Найдешь забвенье в глуби вод,

И сердцу будет зримо:

Сама душа твоя плывет

С ее печалью мимо.

ИОГАНН НЕПОМУК ФОГЛЬ. Перевод В. Вебера.

Иоганн Непомук Фогль (1802–1866). — Поэт, прозаик, драматург, фольклорист. Сын купца. С 1819 по 1859 год служил чиновником земских учреждений в Нижней Австрии. Почетный доктор философии Иенского университета. Писал романсы, баллады, лирические стихотворения; был одним из главных представителей венской позднеромантической школы. Многие его стихи положены на музыку, некоторые из песен стали народными.

В АЛЬБОМ ГРИЛЬПАРЦЕРУ.

На голом бескрайнем песке, зеленея,

Огромная пальма стоит.

Ни солнце, ни едкая пыль суховея,

Ни буря ее не щадит.

Шакал свои зубы о ствол ее точит,

И червь добрался до корней.

Взирает на все, что ей гибель пророчит,

Она равнодушьем ветвей.

Как образ величья, одна посредине

Безжизненных диких пустот,

Любому даря с милосердьем богини

И тень, и цветенье, и плод.

НА МОСТУ.

Как люблю глядеть с моста я

На неистовство воды…

На волнах дрожит, не тая,

Отражение звезды.

Волны мчат в порыве яром.

Их проглатывает мгла.

Лишь звезда на месте старом

Серебриста и светла.

Так взирает лик твой нежный

На теченье дней моих:

То тревожных в час мятежный,

То смиренно-голубых.

Жизнь течет неудержимо.

Ты, как прежде, светишь мне,

Далека, недостижима,

Как звезда речной волне.

* * *

«Солнце низко наклонилось…».

Солнце низко наклонилось

И, сияя ликом чистым,

Вдруг свободу даровало

Волосам своим лучистым.

Золотой ноток полился

Над землей струей отвесной.

Вскоре каждая из нитей

Стала лестницей небесной.

Птахи смелые взбирались

Вверх по ним к заветной цели,

Песни в небе добывали

И потом их рощам пели.

АДАЛЬБЕРТ ШТИФТЕР.

Адальберт Штифтер (1805–1868). — Выдающийся прозаик. Сын ткача. В юности пытался стать художником. В Вене в «Серебряном кафе» часто встречался с Грильпарцером, Грюном, Ленау. Поддерживал либеральную оппозицию, но был против революционного радикализма. Не поняв революции 1848 года, уехал из Вены в Линц. С 1850 года был инспектором народных училищ Австрии, в 1865 году, после конфликта с властями, вышел в отставку. В 1868 году покончил с собой.

Штифтер получил широкое читательское признание уже в 40-е годы, однако после смерти скоро был забыт и заново открыт лишь в XX веке. Наиболее известен роман Штифтера «Позднее лето», а также рассказы. Поэтическое наследие Штифтера невелико, но отдельные его стихотворения регулярно включаются в антологии немецкой и австрийской поэзии.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР. Перевод В. Швыряева.

В лугах гуляет ветр осенний.

Бесцветен, холоден закат.

И две звезды, две тусклых тени,

Вниз, на еловый лес, глядят.

По небосводу там и тут

Виденья рваных туч бегут.

С вершин на мокрые поляны

Ползут белесые туманы.

Куда ни глянь, любой росток

Мертвеет, чахнет. Сиротливый,

Дрожит забытый колосок

Среди жнивья у края нивы.

Унылые наводит думы

Вечерний колокол, звоня;

И звезды астр, бледны, угрюмы,

Взирают с клумбы на меня.

Восточный ветер налетел

И куст сиреневый задел.

Он шелестит, как будто плачет,

Как будто грусть о прошлом прячет

И в страхе ждет прихода тьмы.

Стоит туман над гладью водной,

Земли печальные холмы

Закутав в саван свой холодный.

АНАСТАЗИУС ГРЮН. Перевод И. Грицковой.

Анастазиус Грюн (1806–1876). — Поэт и политический деятель. Настоящее имя — Антон Александр граф фон Ауэршперг. Одни из вождей буржуазного либерализма в Австрии. Наряду с Фрейлигратом, Гервегом, Гартманом — создатель немецкой революционной поэзии. Изучал философию в Граце и Вене, жил преимущественно в своих родовых поместьях, уделял много времени общественной деятельности, выступал за единство германской нации. В начале литературной деятельности Грюн издал лирические сборники «Страницы любви», «Последний рыцарь», но вскоре Июльская революция дала новое направление его поэзии. Огромное впечатление в Австрии и Германии произвел его сборник «Прогулки одного венского поэта» (1831), появившийся анонимно. Грюн стал нежелателен монархическому правительству. Своим либеральным взглядам Грюн остался верен до конца жизни. В 1860 году, в зените славы, будучи уже почетным гражданином города Вены и почетным доктором Венского университета, он публично заявил о своем отказе принять пост в австрийском правительстве.

Перу Грюна принадлежат также переводы словенских народных песен, английских баллад о Робине Гуде.

ПОЧЕМУ?

Вот указ верховной власти. Он висит средь бела дня.

И в словах его притворных притаилась западня.

И забавный человечек, не известный никому,

Прочитал его покорно и промолвил: «Почему?»

Вот монах осатанелый. Солнце он сгноить не прочь.

Ряса черная скрывает душу черную, как ночь.

Вот аббат, надменный, злобный, — служит черту самому.

А забавный человечек снова шепчет: «Почему?»

Безнаказанно священство хочет лгать и воровать,

Тех, кто против слово пикнет, — сразу в цепи заковать.

Знает это человечек. Делать нечего ему.

Он стоит себе смиренно и вздыхает: «Почему?»

Вот, взывая о свободе, птицы в небеса летят.

Где уж тут! Вовсю из пушек в них безжалостно палят,

Чтобы не было повадно жаждать воли никому.

А забавный человечек вопрошает: «Почему?»

Средь жнивья родимой речи он, как будто бы зерно,

Отыскал простое слово, всем знакомое, одно.

Сросся с ним, забыл другие, верен слову одному.

И твердит его повсюду, повторяет: «Почему?»

Привели на суд беднягу, и повел судья допрос:

«Как же ты посмел, преступник, задавать такой вопрос?

Измываешься над властью? К ногтю я тебя прижму!»

Человечек ухмыльнулся, взял и вставил: «Почему?»

Свирепея, негодуя, повскакали судьи с мест.

«Бунтаря на хлеб и воду! В одиночку! Под арест!»

Тотчас в кандалы закован человечек и — в тюрьму!

Но и здесь невозмутимо он заладил: «Почему?»

На рассвете потащили человечка на расстрел.

И стрелки, в ряды построясь, молча взяли на прицел.

Залп огня. И кровь струится. Все в чаду, и все в дыму.

Но слетает с губ бескровных стон ужасный: «Почему?»

И могилу придавили толстой каменной плитой.

И восславили в соборе этот новый день святой.

Наконец молчит мятежник. Никогда не встать ему.

…А на каменном надгробье проступило: «Почему?»

ИЗВЕСТИЕ.

С турнира скачет граф домой.

Ему навстречу, сам не свой,

Его слуга идет и плачет.

«Скажи-ка, что все это значит?

Куда направился, дружище?»

«Иду искать себе жилище».

«А что стряслось? Ответь толково».

«Да в общем ничего такого.

Но, испустив последний вздох,

Любимый песик ваш издох».

«Не может быть!.. Совсем щенок!

Он что, внезапно занемог?»

«Ему копытом вдарил с маху

Ваш верный конь, поддавшись страху».

«Мой конь всегда был храбр и смел.

Кто напугать его посмел?»

«Сыночек ваш, премилый крошка,

Когда бросался из окошка».

«Но он остался невредим?

Моя супруга, верно, с ним?»

«Да нет. Ее хватил кондрашка,

Когда угробился бедняжка».

«О, горе! Горе мне! О, боже!

А дом остался на кого же?»

«Какой там дом! Сгорел дотла.

Там только пепел и зола.

Пожар внезапно начался.

Огонь страшенный поднялся.

Он все спалил и все пожег.

А я со всех помчался ног —

И выжил, — господи, прости! —

Чтоб вам сие преподнести».

МОРИЦ ГАРТМАН. Перевод В. Вебера.

Мориц Гартман (1821–1872). — Поэт и публицист. Много путешествовал, в Париже встречался с Гейне, Беранже, Мюссе. В конце 1847 года поселяется в Праге. В октябре 1848 года принимает участие в восстании в Вене, позднее — в Баденском восстании. В 1849 году вынужден бежать из Австрии в Швейцарию. В 1854 году участвует как корреспондент европейских газет в Крымской войне. В 1860 году — профессор немецкой литературы в Женеве. С 1862 года живет в Штутгарте. В 1868 году возвращается в Вену и работает в газете «Новая свободная пресса».

Популярность Гартману принесли политические стихи сборника «Кубок и меч» (1845), запрещенного властями вскоре после выхода. Гартман известен также как переводчик на немецкий язык произведений И. С. Тургенева и Ш. Петефи.

«Песнь твоя, как зов планеты дальной…».

Песнь твоя, как зов планеты дальной,

Разбудила боль в моей груди.

Я пошел на голос твой печальный,

И земля осталась позади.

В прошлой жизни мне не жаль нимало

Счастья, походившего на тлен.

Все, что на земле душа желала,

Обрету я у твоих колен.

* * *

«Первый снег лежит на деревах…».

Первый снег лежит на деревах,

На ветвях безлистых и застывших.

Первая печаль в моих словах,

Лишь вчера о счастье говоривших.

Первый снег сбежит с нагих ветвей,

Лишь проглянет луч из мглы туманной,

Первая печаль в груди моей

Будет жить неизлечимой раной.

ТУМАН.

Едва зари завидя лик,

Туманы мчатся как шальные.

Так, петуха заслыша крик,

Уходят призраки ночные.

Туман спешит, весь мир вокруг

С его горами и полями

Куда-то устремился вдруг,

Боясь, что их зальет лучами.

Мне кажется, с лица земли

И жизнь моя исчезнет вскоре,

Растает, как туман вдали,

И счастье унося, и горе.

ЭПИТАФИЯ.

Ни словом единым не мучая,

Молчу, расставаясь с тобой.

Молчит даже ива плакучая,

Склонясь над могильной плитой.

Погоста печаль безнадежная!

Читаю на бледных щеках:

Где радость, когда-то безбрежная,

Светилась — теперь только прах.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ.

Я знал тебя еще птенцом,

И о мгновенье,

Когда ты в упоенье

Раздольем чистым

С восторгом голосистым

Взлетишь, — я думал, как о празднике большом.

И вот со всеми вместе

Гляжу на твой полет.

Как после доброй вести,

Земля вокруг поет.

И страх стесняет грудь:

Вдруг в этот миг стозвонный,

Тобою пробужденный

Уж крылья коршун расправляет где-нибудь?

ДОВОЛЬНО!

Отчаяньем душа земли полна.

Не дайте этой чаше перелиться!

Не слава Гогенцоллернов ей снится,

О мире молит вас сейчас она.

Достойна жить под небом неделимым

Лишь слава человечности в веках;

Но средь пожарищ изойти ей дымом

И слыть грехом в голодных городах.

Ужели, родина, свой идеал

Пожертвуешь химере разрушенья,

Чтоб океан всемирного презренья

Твои границы в гневе омывал?

Но только порчу порча порождает,

Шагающих по трупам гибель ждет,

На лаврах победитель погибает

И тянет в бездну собственный народ.

АВИНЬОН[4].

[4].

Клеменс вышел на прогулку

Из дворца, что он построил

В Авиньоне. Был как крепость

Тот дворец, а он как воин.

Вдруг у мраморной колонны

На руинах древнеримских

Деву юную он видит

Красоты необычайной.

И, спросив, что нужно деве,

Он в ответ услышал:

«В Арле, Старом городе античном,

Средь язычников живу я.

Я паломницею стала,

Чтоб предстать перед тобою,

Я вблизи тебя хотела

Святость обрести и веру.

Но, едва тебя увидев,

Поняла: мой путь напрасен,

Чувства более земного

Я не ведала доныне».

«Как желанья наши сходны»,—

Шепчет Клеменс, в крепость с нею

Уходя, где вскоре дева

Христианства суть постигла.

РОБЕРТ ХАМЕРЛИНГ. Перевод В. Летучего.

Роберт Хамерлинг (1830–1889). — Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Участник революции 1848 года. В 60-х годах, в период подъема австрийской промышленности, опубликовал получившую широкую известность книгу «Лебединая песня романтики» (1862), в которой выступил против века «пара и электричества».

«О, времена и нравы! — Взгляни на образцы…».

О, времена и нравы! — Взгляни на образцы:

Цветут на желтых пляжах хоромы и дворцы;

И каждый житель знатен, умен и знаменит,

А коль сострит — назавтра полмира рассмешит.

Цвет нации! — Прославлен от головы до пят

На всю страну. Но так ли, как кажется, он свят?

Несется клич истошный: нажива, чистоган,

Дарами краткой жизни спеши набить карман.

Есть цель одна, и только: заветный миллион!

Кто достигает цели, кричит, что мир пленен

Соблазнами и скверной; он всех пороков враг,

Он машет кулаками и льет вино на фрак.

А в золоченых залах и музыка, и смех,

Любой бежит за шлюхой на поиски утех.

Что стоят все святыни? — В роскошных теремах

Потеют блудодеи и трудятся впотьмах.

Дородные кокетки, пьяны от счастья в дым,

Продать готовы тело распутникам седым,

А душу — черту. Скалясь, пророк вокруг глядит,

И плачет честь слезами кровавыми навзрыд.

* * *

«Все воспевают трезвость; я — пьянство восхвалю!..».

Все воспевают трезвость; я — пьянство восхвалю!

Исполнен дум высоких мечтатель во хмелю.

И лишь тогда герои достойны всех похвал,

Когда их змий зеленый на подвиги позвал.

Подъем душевный славлю; пускай исходит он

Из пенистой баклажки; пускай он пробужден

Настойкой и вдыхает, восторга не тая,

И вешний запах мяты, и трели соловья.

Весь мир измерит трезвость и вдоль и поперек,

А что она получит за долгий труд и срок?

Названия и цифры. Выходит, все равно

Ей завладеть вселенной с линейкой не дано.

Для бражника, что вечно горит в святом огне,

И небо и планеты купаются в вине,

Как жемчуга красотки. Вселенная прильнет

К его груди и лаской под звезды вознесет.

МАРИЯ ФОН ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ. Перевод И. Грицковой.

Мария фон Эбнер-Эшенбах (1830–1916). — Прозаик, поэт, драматург. Наряду с Аннетой Дросте-Гюльсгоф — наиболее значительная немецкоязычная поэтесса XIX века. Родилась и выросла в Моравии, в аристократической семье. В 1848 году вышла замуж за инженера Эбнер-Эшенбаха, состоявшего на военной службе и дослужившегося впоследствии до звания фельдмаршала. Первые стихотворения поэтессы получили положительный отзыв Грильпарцера. В прозе Марии фон Эбнер-Эшенбах отчетливо прослеживается влияние И. С. Тургенева.

Поэтическое наследие Марии фон Эбнер-Эшенбах невелико, по читателя поражает его исключительная цельность. Как крупные, так и миниатюрные поэтические вещи написаны очень плотно, с высокой языковой точностью, афористичностью. Недаром писательница много времени посвятила афоризмам как отдельному литературному жанру.

ТАК ОНО ЕСТЬ.

Они мне всё твердят: «Ну не пиши стихи.

Поэзия тебя опустошит, измучит».

«Я б с радостью, по не могу никак».

«Никак не можешь? Вздор! Все дело за тобой.