ПОЭТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ[1].

[1].

Давайте попробуем представить себе поэтическую карту Европы.

То есть давайте вспомним всех более или менее значительных поэтов, живших (или живущих) на Европейском континенте. Только объединим их по языкам и странам.

В общем-то, такую карту представить себе можно.

Правда, я не знаю, как на ней обозначать поэтов. Может быть, кружочками — как города?

Маленький кружочек — небольшой поэт, кружочек побольше — и, соответственно, поэт позначительней. Совсем крупный кружок (нечто вроде столичного города) — огромный поэт.

Но, во-первых, Европа тогда окажется сплошь забитой кружочками — маленькими, средними, большими и огромными. Сплошные города будут на поэтической карте этого континента. Для селений и хуторов не хватит места. И для полей не хватит, и для лесов. Одни города.

А во-вторых, выйдет, что в большинстве европейских стран появится сразу несколько столиц. Заранее скажу, что споры, какая из этих столиц значительнее, какая из них представительнее и ярче, будут бессмысленными…

Можно пойти по другому пути и условно обозначить самых великих поэтов так, как на географических картах обозначают вершины гор.

Но тогда в Европе не останется равнин, и современный Непал со всеми своими Джомолунгмами будет выглядеть — по сравнению с такой Европой — просто холмистой местностью.

Этим я ничуть не хочу как-то принизить поэзию других континентов. Нет, там вполне достаточно своих гигантов, своих вершин.

Я только хочу сказать, что Европе повезло с поэзией.

А поэтическая карта континента нужна для того, чтобы легче было разбираться в именах, датах и стихах.

Тем более что в этой книге не вся Европа, а только часть ее. И не за все века, а лишь за последние семьдесят пять лет.

Но даже одно перечисление стран, представленных на нашей поэтической карте, впечатляет: Австрия, Англия, Бельгия, Германия (до 1945 г. и ФРГ), Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

А ведь если заменить названия стран фамилиями некоторых поэтов, то — я уверен — впечатление будет еще более ярким:

Австрия — Райнер Мария Рильке, Стефан Цвейг, Георг Тракль…

Англия — Томас Гарди, Томас Стернс Элиот, Роберт Грейвз…

Германия — Герхарт Гауптман, Герман Гессе, Оскар Лёрке…

Ирландия — Уильям Батлер Йейтс, Джеймс Джойс, Остин Кларк…

Италия — Умберто Саба, Сальваторе Квазимодо, Чезаре Павезе…

Франция — Поль Валери, Гийом Аполлинер, Сен-Жон Перс, Поль Элюар…

Видпте, я перечислил только несколько стран, несколько фамилий. И, поямлуйста, не надо думать, что в неперечисленных странах поэзия хуже или что неперечислепные поэты слабее. Прочтите эту книгу, и вы сами убедитесь, что это не так.

Английский поэт Уистен Хью Оден однажды заметил:

Затянутых в талант, как в вицмундиры,

Поэтов по ранжиру ставим мы…

Так что не надо ранжира. В поэзии его не существует. Не будет ранжира н на нашей поэтической карте. Лучше давайте поговорим о самой поэзии.

У нее есть «вечные» вопросы: что такое Я? Зачем Я? Что значит Время? На них отвечает каждый па протяжении всей жизни.

А еще у нее есть «вечные» темы: рождение, детство, юность, любовь, материнство, творчество, старость, смерть, мечта, надежда — онн неисчерпаемы, как сама жизнь…

В этой книге вас непременно захватит точность чувства, точность мысли, точность поэтического образа и слова.

Сад вздрагивает и бормочет,

Доверчиво грозой пленен,

А ливень тонкой сетью хочет

Связать с землею небосклон…

(Анри Де Ренье).

Вы увидите все многоцветие мира, всю его неуловимость и всю определенность.

А когда вы будете читать Джона Мейсфилда, вам покажется, что в лица ваши летят брызги соленых океанских волн, а прямо над головой скрипят и раскачиваются мокрые мачты.

…Опять меня тянет в море,

Где небо кругом и вода.

Мне нужен только высокий корабль

И в небе одна звезда,

И песни ветров,

И штурвала толчки,

И белого паруса дрожь,

И серый, туманный рассвет над водой,

Которого жадно ждешь…

Вы наверняка почувствуете пронзительную правду стихотворного диалога «Мать» итальянского поэта Альдо Палаццески. Это короткое стихотворение похоже на конспект многотомного романа.

— Мать, твой сын тебе лгал.

— Он мой, как прежде.

— Мать, твой сын дурной человек.

— Он мой, как прежде.

— Мать, твой сын украл.

— Он мой, как прежде.

— Мать, твой сын убил.

— Он мой, как прежде.

— Мать, твой сын в тюрьме.

— Он мой, как прежде.

— Мать, твой сын не в своем уме.

— Он мой, как прежде.

— Мать, твой сын бежал.

— Он мой, как прежде.

— Мать, твой сын мертв.

— Он мой, как прежде.

Поэты, отмеченные на поэтической карте Европы, были разными. Они были простодушными и утонченными, нелюдимыми и экстравагантными. Они могли быть любыми и не могли только одного: не могли придумывать себя.

Потому что за это поэзия мстит.

Человек, придумавший себя, очень скоро перестает писать настоящие стихи…

Поэтическая карта, конечно же, не равнозначна карте политической. Однако сопоставление этих карт порою бывает небезынтересным.

Например, большие поэты, как правило, влияют на поэзию не только своей страны, но и других стран.

Такое влияние запросто перешагивает любые государственные границы. Так что в этом случае и недремлющие пограничные заставы, и самые строгие таможенные службы не являются помехой. И можно вспомнить время, когда границы устойчивого влияния, скажем, французской поэзии проходили так далеко от Парижа, что это вряд ли снилось и самому Наполеону.

Происходит и взаимопроникновение, взаимовлияние поэзий различных стран. Этот очень непростой процесс — своеобразный обмен художественными ценностями иногда затухает, а после — с появлением новых имен — разгорается опять.

И все-таки ничто так не влияет па литературу, ничто так пе влияет па поэзию, как политика.

Она влияет, не переставая. Ежедневно. Ежечасно.

Влияет даже тогда, когда некий конкретный поэт думает, что «уж он-то вне всякой политики…».

Да и как может быть иначе, если во время первой мировой войны в Европе местожительством миллионов разноязыких людей на долгое время стали окопы, а самой распространенной одеждой тех же миллионов — солдатские шинели.

Европе везло не только с поэзией. Ей катастрофически «везло» и с количеством войн.

И время, когда — по словам итальянского поэта Джузеппе Унгаретти — «чувствуешь себя, как на осенних деревьях листья», не могло по отразиться на творчестве поэтов разных стран.

Не могло не отразиться на их творчестве и послевоенное разочаровапие, охватившее почти все слон общества.

Резкие строки португальского поэта Фернандо Песоа, по-моему, наиболее четко выражают это состояние:

Это всё — и не будет иного.

Но и звезды, и холод, и мрак,

И молчание мира немого —

Все на свете не то и не так!

Но если «всё… не так», то что делать дальше? С кем идти? И во имя чего?

Поэзия не смогла бы ответить на эти вопросы, если бы она не была связана с общественной жизнью своих стран. А в этой общественной жизни все явственнее ощущалось влияние Великой Октябрьской революции.

И вы почувствуете биенне общественного пульса западноевропейской поэзии, ощутите его наполненность во многих стихах, представленных в книге.

Надо еще сказать, что в те годы в самых разных странах с какой-то новой силой зазвучали голоса поэтов высочайшего класса. И тех, кто был уже прославлен раньше, и самых молодых, тех, чья слава была впереди.

В то же время некоторые поэты, растерявшись и устав от большой и маленькой лжи буржуазного мира, пытались поселиться в «башнях из слоновой кости», хотели уйти от «суеты», служить «чистой» поэзии, быть «над схваткой».

Но почти каждый раз башни оказывались не слишком прочными, а в сугубо «чистую» поэзию то и дело врывались вполне конкретпые политические мотивы.

В общем, как пишет португальский поэт Мигел Торга:

Радостью утро дышало.

Думал подняться к вершинам гор,

Думал пить воду чистейших озер,

Думал уйти в бескрайний простор…

Да жизнь помешала.

Именно так все и бывает.

Только в конце концов оказывается, что жизнь не «помешала», а помогла. Причем помогла в чрезвычайно важный, переломный момент истории.

Ибо однажды получилось так, что самые удобные места, пригодные для наблюдения над жизнью с птичьего полета, были заняты фашистскими бомбардировщиками. «Над схваткой» тоже шел бой.

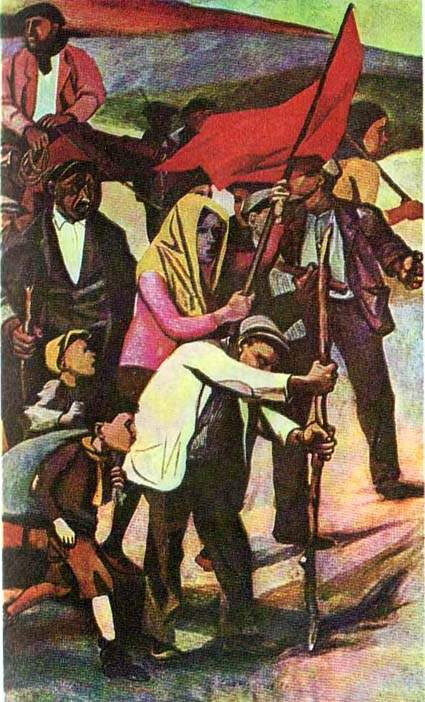

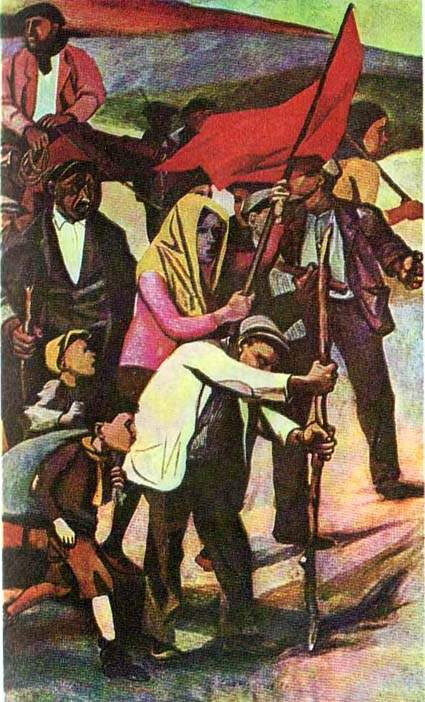

Сначала была Испания. Гордые и бессмертные месяцы защиты Республики. Время Интербригад. Мужество и трагедия Мадрида. Слова «лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» — звучали, как стихи. И это никого не удивляло. Потому что все великие лозунги звучат, как стихи. И — как клятва…

Большая война вновь покатилась по Европе. Страшная, всепоглощающая война. Вторая мировая. Горели города и книги. Гибли люди. Тысячи, миллионы людей.

Фашизм, развязавший эту войну, пытался перекроить не только политическую карту мира. Он хотел уничтожить и мировую культуру. Истребить даже память о ней.

В эти страшные для всего человечества дни — казалось бы, узкотеоретическая — проповедь «ухода от действительности» и «невмешательства в мирскую суету» граничила с преступлением, объективно служила врагу.

И тогда старое слово «Сопротивление», будто родившись заново, наполнилось особым героическим смыслом.

Сопротивление! А ведь уже почти вся Западная Европа оккупирована фашистами.

Сопротивление! А в тюрьмы и концентрационные лагеря брошены десятки миллионов людей. И круглосуточно дымят трубы крематориев Освенцима, Майданека и других фабрик смерти.

Сопротивление! Летят под откос гитлеровские эшелоны. С фашистами сражаются все — от мала до велика. Кажется, что — как в старых народных сказках и легендах — даже природа не хочет, не может оставаться в стороне от этой борьбы.

И льется с неба мрак.

Ведь было бы изменой

Струить лазурь над Сеной,

Когда в Париже враг…

Это стихотворение французского поэта Жюля Сюпервьеля.

Поэзия Сопротивления! Она возникла в пламени войны и прошла по огненным дорогам Европы от начала до конца. Она создавалась на разных языках, но на любом языке — воевала! Воевала честно и вдохновенно. Не щадила себя. И недаром ее страницы окрашены кровью поэтов, павших с оружием в руках.

Поэзия Сопротивления победила.

Победила потому, что была частью сражающегося народа и выражала самые сокровенные, самые истинные чаянья этого народа.

Но и после разгрома фашизма забот у поэзии не убавилось. Книга дает возможность вникнуть в эти заботы, вглядеться в будни и праздники европейской поэзии.

Судя по антологии, эта поэзия не желает сдавать завоеванных позиций. Она остается многозвучной и многокрасочной.

Стоит отметить еще и высочайшее формальное мастерство многих поэтов. Я имею в виду не холодный формализм, а блестящее, порою даже изощренное владение стихотворной техникой. Доведение ее до таких высот, когда сама техника стихосложения абсолютно незаметна. И ты не можешь понять, как сделаны стихи, не знаешь, почему они па тебя действуют. А уж в том, что стихи действуют на читателя, в том, что оии волнуют по-настоящему, вы сможете убедиться сами…

Поэтический язык XX века перестал быть салонным. Поэзия вышла на улицу. Причем не на ту — единственную, центральную улицу города, где стоят холодные дворцы и надменные особняки.

Поэзия ушла на окраины. Она восприняла язык рабочих и студентов, моряков и крестьян. Вобрала в себя говор заводов и рынков, причалов и дешевых закусочных. Она переварила все мыслимые и немыслимые сленги, обучилась бесконечной скороговорке торопящегося века и категорической краткости его рекламы.

Все это она перевела на свой язык — язык поэзии. И стала сочнее, резче, иногда — грубее, но всегда — отчетливее, выразительнее.

Так что если теперь поэзия и появляется на центральной улице города, то только в рядах демонстрантов…

Невероятно расширилась и тематика стихов. Здесь — и продолжение «вечных» тем, и возникновение новых. Тихий лирический шепот и открытый, почти баррикадный крпк. Доверчивая утренняя улыбка ребенка и философская грусть уходящего дня.

При всем этом — постоянное осмысление жизни, ее проблем, ее надежд, разочарований и новых надежд.

Жизнь нам дается даром.

Как не ценить даровщины?

Даром — небо и тучи,

Даром — холмы и лощины.

Дождь и распутица — даром,

Даром — дымки выхлопные,

Даром — узоры лепные

Над входами в кинотеатры

И вывески над тротуаром.

Вот брынза и хлеб — за денежки;

Даром — вода натощак.

Свобода — ценой головы.

Рабство — бесплатно, за так.

Жизнь нам дается даром.

Кажется, что этим стихотворением турецкий поэт Орхан Вели вместе со своими коллегами из других стран участвует в продолжающейся дискуссии о том, какой должна быть поэзия: ангажированной или не ангажированной?

Иными словами: должна ли быть поэзия активной, наступательной, тесно связанной с жизнью или не должна?

И опять спор этот далеко не так безобиден, как может показаться. Сухим академизмом и не пахнет.

Дело в том, что «сильных мира сего» настораживает возросшая активность поэзии, пугает влияние такой поэзии па молодежь.

И поэтому теоретики «неангажированности» все чаще говорят о том, что главная задача поэтов — создавать стихи для вечности. Для нее одной. И как можно меньше интересоваться политикой, как можно меньше заниматься сегодняшним днем.

Но у поэзии с вечностью взаимоотношения довольно странные: доказано, что если ты, поэт, не сумел (или не захотел) выразить сегодняшний день, если этот день тебе не интересен, то вечность не станет интересоваться ни тобой, пи твоими стихами.

Это почти закон.

Ибо полная аполитичность, помимо всего прочего, еще и — равнодушие.

А настоящий поэт не может быть равнодушным. Во всяком случае, среди больших поэтов равнодушных не было никогда…

Большие поэты остаются большими, о чем бы они ни писали.

Вы прочтете в этой книге стихи Дэвида Герберта Лоуренса и Франка Ведекинда, Луи Арагона и Назыма Хикмета, Янниса Рицоса и Гудмундура Бэдварссона, Эйно Лейно и Эрика Акселя Карлфельдта, Мориса Карема и Ганса Магнуса Энценсбергера. Вы почувствуете, что эти и другие поэты болели не только (и не столько!) за свою судьбу. Вместе с ними вы будете радоваться и негодовать, улыбаться и плакать. Перед вами они не будут скрывать ничего — ни слабости своей, ни силы.

Вы заметите, что многие из них умеют говорить серьезно, даже создавая насквозь иронические стихи. Вот Жак Превер:

Все меньше и меньше остается лесов:

Их истребляют,

Их убивают,

Их сортируют

И в дело пускают,

Их превращают

В бумажную массу,

Из которой получают миллиарды газетных листов,

Настойчиво обращающих внимание публики

На крайнюю опасность истребленья лесов.

Лежит перед вами и передо мной поэтическая карта Европы. А я по-прежнему не знаю, как поточнее обозначить на ней поэтов.

Но зато твердо знаю другое: если они города, то это города очень добрые, предельно открытые. Города, где каждый путник может найти себе в любое время суток и кров и очаг.

А если они вершины, то — какими бы высокими, какими бы заоблачными они ни были, — на них никогда не нарастает вечный лед, на них никогда не лежит вечный спег. Это теплые, живые вершины. Я знаю, что там всегда растут цветы. И еще я знаю, что вершины эти сами излучают свет. Свой, собственный свет. И поэтому даже у самых подножий этих великих гор нет мрачных ущелий, оползней и обвалов. Даже здесь — внизу — никому из людей не бывает зябко.

А уж если ты поднимешься наверх, если ты пересилишь боязнь высоты, пересилишь усталость и, ахнув, застыпешь там, на уровне полета орлов, если ты широко распахнешь глаза свои и душу, то обязательно увидишь не только прошлое земли, но и будущее ее.

Вот какую удивительную силу имеет поэзия. Вот что может творчество.

Кстати говоря, тема творчества, тема его истоков и осмысления не чужда поэтам. Вы найдете в книге стихи и на эту тему.

В общем-то поэты по-разному отвечают на вопросы: «Что такое поэзия? Как создаются стихи?» Отвечают иногда шутливо, а чаще — всерьез.

Разберите стихи на слона,

Отбросьте бубенчики рифм,

Ритм и размер.

Даже мысли отбросьте.

Провейте слова на ветру.

Если все же останется что-то,

Это

И будет поэзия.

Так формулирует свой ответ испанец Леон Фелипе. А француз Раймон Кено начинает свое стихотворение «Искусство поэзии» так, как обычно пишутся рецепты в кулинарной книге:

Возьмите слово за основу

И на огонь поставьте слово,

Возьмите мудрости щепоть,

Наивности большой ломоть,

Немного звезд, немножко перца,

Кусок трепещущего сердца

И на конфорке мастерства

Прокипятите раз, и два,

И много-много раз все это.

Теперь пишите! Но сперва

Родитесь все-таки поэтом.

Итак, «сперва родитесь все-таки поэтом…». Пожалуй, добавить к этому нечего.

Но в странной и прекрасной профессии поэтов есть нечто объединяющее всех пишущих, независимо от языков, стран и времен.

Когда стихи закончены, то они уже не принадлежат тебе. Точнее, в эту самую минуту они начинают принадлежать не только тебе одному.

Стою у окна, его отворив пошире,

И белым платком машу, навсегда прощаясь

С моими стихами, которые к вам уходят.

Ни радости не испытываю, ни грусти.

Что делать — удел стихов, он таков от века.

Я их написал и скрыть их от вас не смею,

Когда б и хотел, не мог поступить иначе —

Цветок не умеет скрыть своего цветенья,

И скрыть не может река своего теченья,

И дереву скрыть плоды свои пе удастся.

Все дальше мои стихи от меня уходят,

И я, к моему немалому удивленью,

Отсутствие их ощущаю почти до боли.

Кто ведает, чья рука их перелистает?

Неведомо, кто развернет их и прочитает…

Ступайте же, о стихи мои, уходите!

Умирают деревья — семена их уносит ветер.

Засыхают цветы — а пыльца всо равно бессмертна.

Реки в море текут — а вода пребывает с ними.

Ухожу, оставаясь, — как всё в этом мире.

(Ф. Песоа).

Поэты рождаются, стареют, умирают. Поэзия остается. И вот перед вами поэтическая карта Западной Европы. Сейчас вы отправитесь в путь. Я вам завидую. Я знаю, что путь этот обязательно будет счастливым.

Потому что встреча с настоящей поэзией — всегда счастье.

Роберт Рождественский.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ ХХ ВЕКА.

АВСТРИЯ.

ГУГО ФОН ГОФМАНСТАЛЬ. Перевод С. Ошерова.

Гуго фон Гофмансталь (1874–1929). — Поэт и драматург, крупнейший представитель символизма в австрийской литературе и вообще в литературе немецкого языка. Печататься начал в 1891 г., первый поэтический сборник («Избранные стихи») выпустил в 1903 г. В восемнадцатилетнем возрасте приобрел европейскую известность драмой «Смерть Тициана». Был автором нескольких либретто к операм Рихарда Штрауса (наиболее известна опера «Кавалер роз»). Лирическое наследие Гофмансталя невелико, но стихи его входят во все поэтические антологии. На русском языке издавался в основном в начале века; драмы Гофмансталя неоднократно шли на русской сцене.

ВСЕЛЕНСКАЯ ТАЙНА.

Да, глубь колодца знает то,

Что каждый знать когда-то мог,

Безмолвен и глубок.

Теперь невнятны смысл и суть,

Но, как заклятье, все подряд

Давно забытое твердят.

Да, глубь колодца знает то,

Что знал склонявшийся над ней —

И утерял с теченьем дней.

Был смутный лепет, песнь была.

К зеркальной темной глубине

Дитя склонится, как во сне,

И вырастет, забыв себя,

И станет женщиной, и вновь

Родится в ком-нибудь любовь.

Как много познаёт любовь!

Что смутно брезжило из тьмы,

Целуя, прозреваем мы.

Оно лежит в словах, внутри.

Так нищий топчет самоцвет,

Что коркой тусклою одет.

Да, глубь колодца знает то,

Что знали все… Оно сейчас

Лишь сном витает среди нас.

ТВОЕ ЛИЦО.

Твое лицо отягощали слезы.

Я смолк, я стал смотреть и вдруг воочью

Увидел прежнее. Вдруг все всплыло!

Я так же предавался ночь за ночью

Долине — ибо я ее любил

Безмерно — и луне, и голым склонам,

Где мелкие скользили облака

Между худых разрозненных деревьев,

Где серебристо-белая река,

Всегда журчащая, всегда чужая,

Текла сквозь тишину. Вдруг все всплыло!

Вдруг все всплыло! То прежнее томленье,

В котором предавался я часами

Бесплодной красоте долин и рек,

Пробуждено твоими волосами

И блеском между увлажненных век.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ.

Райнер Мария Рильке (1875–1926). — Родился в Праге. Первый поэтический сборник Рильке издал в 1894 г. («Жизнь и песни»). Много путешествовал, дважды (в 1899 и 1900 гг.) побывал в России, был знаком со многими выдающимися деятелями русской культуры. Изучил русский язык и даже пробовал писать по-русски стихи (восемь сохранившихся стихотворений опубликованы в СССР в 1971 г.); писал также по-французски и по-итальянски. Известность поэту принесли сборники «Часослов» (1905), «Книга картин» (1906), «Новые стихотворения» (1907, 1908). Из поздних произведении Рильке наиболее известны роман «Заметки Мальте Лауридса Бригге» (1910) и сборники стихотворений «Сонеты к Орфею» и «Дуинские элегии» (оба — 1923). Перевел также на немецкий язык много произведений французской, итальянской и русской поэзии (в частности, «Слово о полку Игореве»).

На русский язык впервые был переведен в 1897 г. (рассказ «Все в одной»). С тех пор в русском переводе вышло более десяти книг Рильке (только с 1965 по 1975 г. произведения Рильке вышли на русском языке четырьмя изданиями, не считая изданий на языках народов СССР).

«Как в избушке сторож у окошка…». Перевод С. Петрова.

Как в избушке сторож у окошка,

Вертоград блюдя, не спит ночей —

Так и я, господь, твоя сторожка,

Ночь я, господи, в ночи твоей, —

Виноградник, нива, день на страже,

Старых яблонь полные сады,

И смоковница, на камне даже

Приносящая плоды, —

Ветви духовитые высоки,

И не спросишь, сторожу ли я —

Глубь твоя взбегает в них, как соки,

На меня и капли не лия.

* * *

«Господь! Большие города…». Перевод В. Микушевича.

Господь! Большие города

Обречены небесным карам.

Куда бежать перед пожаром?

Разрушенный одним ударом,

Исчезнет город навсегда.

В подвалах жить все хуже, все трудней.

Там с жертвенным скотом, с пугливым стадом

Схож твой народ осанкою и взглядом.

Твоя земля живет и дышит рядом,

Но позабыли бедные о ней.

Растут на подоконниках там дети

В одной и той же пасмурной тени.

Им невдомек, что все цветы на свете

Взывают к ветру в солнечные дни, —

В подвалах детям не до беготни.

Там девушку к неведомому тянет.

О детстве загрустив, она цветет…

Но тело вздрогнет, и мечты не станет, —

Должно закрыться тело в свой черед.

И материнство прячется в каморках,

Где по ночам не затихает плач;

Слабея, жизнь проходит на задворках

Холодными годами неудач.

И женщины своей достигнут цели;

Живут они, чтоб слечь потом во тьме

И умирать подолгу на постели,

Как в богадельне или как в тюрьме.

МАЛЬЧИК. Перевод А. Сергеева.

О, быть бы мне таким же, как они!

Их кони мчат, безумны и строптивы,

И на ветру вздымаются, как гривы,

Простоволосых факелов огни.

Я первым был бы, словно вождь в ладье,

Как знамя, необъятен и весом,

Весь черный, но в забрале золотом,

Мерцающем тревожно. А за мной

Десяток порожденных той же тьмой.

И так же беспокойно блещут шлемы,

Почти прозрачны, замкнуты и немы.

А рядом — вестник с громкою трубою,

Которая блистает, и поет,

И в черное безмолвие зовет,

И мы несемся бурною мечтою;

Дома за нами пали на колени;

Предчувствуя со страхом нашу мощь,

Проулки гнутся, зыбясь, точно тени,

И кони хлещут землю, словно дождь.

БЕЗУМИЕ. Перевод Ю. Нейман.

Все-то шепчет она: — Да я… Да я…

— Кто же ты, Мари, скажи!

— Королева твоя! Королева твоя!

Припади к ногам госпожи!

Все-то плачет она: — Я была… Я была…

— Кем ты, Мари, была?

— Побирушкой была, без угла, без тепла…

Кабы я рассказать могла!

— Как же может, Мари, дитя нищеты

Королевою гордой быть?..

— Вещи — все не те, вещи — не просты,

Если милостыню просить.

— Значит, вещи дали тебе венец?

Но когда?.. Мари, объясни!

— Ночью. Ночью… Лишь ночь придет наконец, —

По-иному звучат они.

Я узнала, что улица до зари

Все равно, что скрипки струна…

Стала музыкой, музыкой стала Мари,

И пустилась плясать она.

Люди шли, как нищие, стороной,

Боязливо к домам лепясь…

Королеве одной, королеве одной

В пляс идти дозволено, в пляс!

ОСЕННИЙ ДЕНЬ. Перевод Е. Витковского.

Да завершится летний зной, — пора,

Всевышний, брось густую тень на гномон,

В замолкший гомон пашен кинь ветра.

Плодам последним подари тепло

Календ осенних, солнечных, отрадных,

И сделай сладость гроздий виноградных

Вином, что так темно и тяжело.

Бездомному — уже не строить дом,

Покинутому — счастья ждать не надо;

Ему осталась горькая услада:

Писать посланья, и в саду пустом

Бродить, и ждать начала листопада.

ЗА КНИГОЙ. Перевод Б. Пастернака.

Я зачитался. Я читал давно.

С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.

Весь с головою в чтение уйдя,

Не слышал я дождя.

Я вглядывался в строки, как в морщины

Задумчивости, и часы подряд

Стояло время или шло назад.

Как вдруг я вижу — краскою карминной

В них набрано: закат, закат, закат.

Как нитки ожерелья, строки рвутся,

И буквы катятся, куда хотят.

Я знаю, солнце, покидая сад,

Должно еще раз было оглянуться

Из-за охваченных зарей оград.

А вот как будто ночь, по всем приметам,

Деревья жмутся по краям дорог,

И люди собираются в кружок

И тихо рассуждают, каждый слог

Дороже золота ценя при этом.

И если я от книги подыму

Глаза и за окно уставлюсь взглядом,

Как будет близко все, как станет рядом,

Сродни и впору сердцу моему!

Но надо глубже вжиться в полутьму,

И глаз приноровить к ночным громадам,

И я увижу, что земле мала

Околица, она переросла

Себя и стала больше небосвода,

А крайняя звезда в конце села —

Как свет в последнем домике прихода.

СОЗЕРЦАНИЕ. Перевод Б. Пастернака.

Деревья складками коры

Мне говорят об ураганах,

И я их сообщений странных

Не в силах слышать средь нежданных

Невзгод, в скитаньях постоянных

Один, без друга и сестры.

Сквозь рощу рвется непогода,

Сквозь изгороди и дома.

И вновь без возраста природа,

И дни, и вещи обихода,

И даль пространств, как стих псалма.

Как мелки с жизнью наши споры,

Как крупно то, что против нас!

Когда б мы поддались напору

Стихии, ищущей простора,

Мы выросли бы во сто раз.

Все, что мы побеждаем, — малость,

Нас унижает наш успех.

Необычайность, небывалость

Зовет бойцов совсем не тех.

Так ангел Ветхого завета

Нашел соперника под стать.

Как арфу, он сжимал атлета,

Которого любая жила

Струною ангелу служила,

Чтоб схваткой шим на нем сыграть.

Кого тот ангел победил,

Тот правым, не гордясь собою,

Выходит из такого боя

В сознанье и расцвете сил.

Не станет он искать побед.

Он ждет, чтоб высшее начало

Его все чаще побеждало,

Чтобы расти ему в ответ.

ДАМА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ. Перевод В. Топорова.

Растворит, готовясь к ночи, весь

Облик, как снотворное в бокале,

В беспокойно блещущем зерцале,

И улыбку бросит в эту смесь.

И, когда запенится, вольет

Волосы в глубь зеркала и, нежный

Стан освободив от

Белоснежной

Ткани платья бального, начнет

Пить из отраженья. Так она

Выпьет все, о чем вздохнет влюбленный, —

Недовольна, насторожена, —

И служанку кликнет полусонно,

Лишь допив до дна и там найдя

Свечи в спальне, шкаф и шум дождя…

СМЕРТЬ ВОЗЛЕ НАС. Перевод В. Топорова.

Великая молчунья возле нас

Верна себе — и только. Никакой

Нет почвы для острасток и прикрас.

Окружена рыданий клеветой,

Стоит, как трагик греческий, она.

Не все на свете роли величавы.

Мы суетно играем ради славы,

А смерть играет, к славе холодна.

Но ты ушел со сцены, разрывая

Малеванные кущи, — и в разрыв

Свет хлынул, шум, упала ветвь живая,

Действительностью действо озарив…

Играем дальше, реплики и жесты

Всё машинальней воспроизводя.

Но ты, кому не стало в пьесе места,

Но ты, кого не стало, — ты, уйдя,

Действительностью подлинной проникнут,

Врываешься в разрывы декораций —

И сброд актеров, паникой застигнут,

Играет жизнь, не жаждая оваций.

ОСТРОВ. Перевод Е. Витковского.

1.

Прибой скользит в береговом песке,

И все в пути разглаживает он, —

Лишь островок приметен вдалеке.

Извилистою дамбой окружен

Мир островка, и жители его

Во сне родились; там века и предки

Сменились молча; разговоры редки,

И каждый — как поминки для того

Необъяснимого и наносного,

Что к ним морской волной занесено.

И это все, что взору их дано

С младенчества; как много здесь чужого,

Того, чем беспощадно и сурово их

Одиночество угнетено.

2.

За круглым валом спрятан каждый дворик,

Как в лунном цирке; деревца стоят,

Удел которых по-сиротски горек

И жалок; буря много дней подряд

Муштрует и причесывает их

Всех ровно. По домам при непогоде

Сидят семьей, и в зеркалах кривых

Разглядывают — что там на комоде

За редкости? Под вечер за ворота

Один из сыновей идет, и что-то

Плаксиво на гармонике ведет —

В чужом порту так пелась песнь чужая.

А вдалеке, клубясь и угрожая,

Над внешней дамбой облако растет.

3.

Здесь только замкнутость, и ей чужда

Другая жизнь, и все внутри так тесно

И переполнено, и бессловесно;

И остров — как мельчайшая звезда:

Простор вселенной в грозной немоте

Ее крушит, не глядя. И она,

Неслышная и в полной темноте,

Одна,

Чтоб отыскать предел в просторе этом,

По собственному, смутному пути

Пытается наперекор идти

Галактикам, светилам и планетам.

ДЕЛЬФИНЫ. Перевод К. Богатырева.

Те — царившие — своим собратьям

Разрешали приближаться к трону,

И каким-то странным восприятьем

Узнавали в них родных по статям,

И Нептун с трезубцем, и тритоны,

Высоко взобравшись над водой,

Наблюдали сверху за игрой

Этих полнокровных, беззаботных,

Столь несхожих с рыбами животных,

Верных людям в глубине морской.

Весело примчалась кувырком

Теплых тел доверчивая стая

И, переливаясь серебром,

И надеждой плаванье венчая,

Вкруг триремы сплетясь венком,

Словно опоясывая вазу,

Доведя блаженство до экстаза,

Виснет в воздухе одно мгновенье,

Чтобы тут же, снова скрывшись в пене,

Гнать корабль сквозь волны напролом.

Корабельщик друга виновато

Ввел в опасный круг своих забот

И измыслил для него, собрата,

Целый мир, поверив в свой черед,

Что он любит звуков строй богатый,

И богов, и тихий звездный год.

ЕДИНОРОГ. Перевод К. Богатырева.

Святой поднялся, обронив куски

Молитв, разбившихся о созерцанье:

К нему шел вырвавшийся из преданья

Белесый зверь с глазами, как у лани

Украденной, и полными тоски.

В непринужденном равновесье ног

Мерцала белизна слоновой кости,

И белый блеск, скользя, по шерсти тек,

А на зверином лбу, как на помосте,

Сиял, как башня в лунном свете, рог

И с каждым шагом выпрямлялся в росте.

Пасть с серовато-розовым пушком

Слегка подсвечивалась белизной

Зубов, обозначавшихся все резче.

И ноздри жадно впитывали зной.

Но взгляда не задерживали вещи —

Он образы метал кругом,

Замкнув весь цикл преданий голубой.

ПЕСНЯ МОРЯ. Перевод В. Леванского.

Выдох древних морей,

Бурный Борей,

Ты не чужой и ничей,

Ветер ночей.

Выйду на берег скорей —

Спорит со мной

Выдох древних морей,

Ветер ночной.

Только для древних скал

Воет простор.

Как налетает шквал!

Стонет инжир сквозной —

Как он руки простер

Там, под луной!

* * *

«Не воздвигай надгробья. Только роза…». Перевод Г. Ратгауза.

Не воздвигай надгробья. Только роза

Да славит каждый год его опять.

Да, он — Орфей. Его метаморфоза

Жива в природе. И не надо знать

Иных имен. Восславим постоянство.

Певца зовут Орфеем. В свой черед

И он умрет, но алое убранство

Осенней розы он переживет.

О, знали б вы, как безысходна смерть!

Орфею страшно уходить из мира.

Но слово превзошло земную твердь.

Он — в той стране, куда заказан путь.

Ему не бременит ладони лира.

Он поспешил все путы разомкнуть.

* * *

«Где-то есть корень — немой…». Перевод 3. Миркиной.

Где-то есть корень — немой,

В недрах, глубоко,

Сросшийся с древнею тьмой,

С тишью истока.

Головы в шлемах, белей

Кудри, чем луны,

Братство и брани мужей,

Жены как струны.

С веткою ветвь сплетена

Гуще, теснее…

Только вот эта одна

Вырвалась. Тянется ввысь.

О, не сломайся! Согнись

В лиру Орфея!

* * *

«Я шел, я сеял; и произрастала…». Перевод И. Озеровой.

Я шел, я сеял; и произрастала

Судьба, мне щедро за труды воздав,

Но в горле слишком прочно кость застряла,

Естественной, как в рыбьем теле, став.

Мне не вернуть Весам их равновесья,

Не уравнять непримиримость чаш;

Но в небе — знак, не знающий, что весь я

Ушел в иной предел, покинув наш.

Ведь звездный свет сквозь вечные просторы

Летит так долго, чтоб настичь людей,

Что мой уход проявится нескоро,

Как росчерк призрачный звезды моей.

КАРЛ КРАУС.

Карл Краус (1874–1936). — Поэт и прозаик, один из наиболее значительных австрийских сатириков. Автор девяти поэтических сборников, имеющих общее название «Слово в стихах» (первый издан в 1916 г., последний — в 1930 г.).

Яростный противник экспрессионизма. Один из первых австрийских писателей-антифашистов.

На русский язык стихи Крауса переводятся впервые.

ДЕТЕРМИНИЗМ. Перевод В. Топорова.

Нету масла, дороги овощи,

Картошку — по многу часов ищи,

Яйца — до желудка недоводимы.

Не хлебом единым — а что же едим мы?

Электричество надо беречь.

Печь без дров, зато в кране — течь.

Ввиду постоянных перебоев в снабжении

Нужны запасы. Чего? Терпения.

Курение — запрещенный порок.

Мыла — на город один кусок;

Есть подозрение, что Пилату

Мыло везут во дворец по блату.

Есть ботинки, но без шнурков,

Кофе без кофеина, котлеты — не из коров.

Бумаги в обрез, и она опечатана.

Ничто не может быть напечатано.

Государственный строй могуч.

Невыносимо воняет сургуч.

Идет победоносное наступление,

Поэтому эмиграция — преступление.

Все это ясно без лишних слов.

Тем более что за слова сажают.

Тем более что нас уважают.

Мы вооружены до зубов.

СТЕФАН ЦВЕЙГ.

Стефан Цвейг (1881–1942). — Помимо прозы, хорошо известной советскому читателю, выпустил несколько сборников стихотворений, из них первый, «Серебряные струны», в 1901 г.

Сын промышленника. Учился в Берлине, много путешествовал. В 1919–1934 гг. жил в Зальцбурге, в 1935 г. эмигрировал в Англию, уехал в 1940 г. в США, а в 1941 г. — в Бразилию, где в Петрополисе покончил жизнь самоубийством 22 февраля 1942 г.

На русский язык переведена значительная часть творческого наследия Цвейга, но стихи переводились мало.

ПАМЯТНИК КАРЛУ ЛИБКНЕХТУ. Перевод А. Эфроса.

Один,

Как никто никогда

Не был один в мировой этой буре, —

Один поднял он голову

Над семьюдесятью миллионами черепов, обтянутых касками,

И крикнул

Один,

Видя, как мрак застилает вселенную,

Крикнул семи небесам Европы,

С их оглохшим, с их умершим богом,

Крикнул великое, красное слово:

— Нет!

БЛАГОДАРНОСТЬ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНЕГО[2]. Перевод Л. Гинзбурга.

[2].

Сумрак льнет легко и сладко

К стариковской седине.

Выпьешь чашу без остатка —

Видишь золото на дне.

Но не мрак и не опасность

Ночь готовит для тебя,

А спасительную ясность

В достиженье бытия.

Все, что жгло, что удручало,

Отступает в мир теней.

Старость — это лишь начало

Новой легкости твоей.

Пред тобою, расступаясь,

Дни проходят и года —

Жизнь, с которой, расставаясь,

Связан ты, как никогда…

БЕРТОЛЬТ ФИРТЕЛЬ. Перевод А. Эппеля.

Бертольт Фиртель (1885–1953). — Поэт и драматург. Сын коммерсанта. Учился в Венском университете. Первый поэтический сборник, «След», выпустил в 1913 г.

Печататься начал незадолго до этого в журнале «Факел», редактором которого был Карл Краус. В 20-е годы выступил как режиссер, позднее — как драматург. В 1933 г. эмигрировал в Англию, оттуда в 1939 г. — в США. В Америке работал также как кинорежиссер (экранизировал произведения Ст. Цвейга). Активный антифашист. После войны вернулся на родину.

ПАМЯТНИК.

Была их устремленьем Правота.

Учтем: цена за Правоту — могила.

И не забудем — смерть была люта;

Их, изощрясь, Неправота сгубила.

Кровь за Свободу отдали они.

И полагали — сделка равноценна.

Недожитое ими — наши дни;

Мы в прибыли от этого обмена.

Они, отдав свой день грядущим дням,

Всё отдали тем самым, что имели.

И это надлежит обдумать нам,

А камень сей послужит данной цели.

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ.

Там! Стопами неисхоженные,

Тучами полуобложенные,

Пустоши небес пытает

Сирый взгляд.

К миру злобное, низложенное

Солнце кровь лесов глотает,

Скатываясь на закат.

Солнце книзу привод крутит

По пути за окоем;

И пускай навек пребудет

В антиподах! Что нам в нем!

В нем с его грядущим днем!

А меж тем, полны надежды,

Толпы светлые детей,

Пробудясь, возносят вежды

В жажде знаемых путей.

День их в рвении проходит,

Ночь в постельки их кладет —

Но сейчас ряды выводит

В путь крестовый их поход.

И распятий детских руки

Вознеслись, взыскуя чуда,

К освинцованным нагорьям

Солнцем брошенного неба;

И они не унялись,

Взбудоражены, — покуда

Новый день не утвердили,

Возвративши солнце в высь.

АЛЬБЕРТ ЭРЕНШТЕЙН. Перевод А. Эппеля.

Альберт Эренштейн (1886–1950). — Поэт-экспрессионист. Учился в Венском университете, некоторое время жил в Берлине, побывал во многих странах Европы, в Африке, в Китае. Первый сборник стихотворений, «Белое время», выпустил в 1913 г.

Период наибольшей творческой активности Эренштейна — 20-е годы, когда известность его уже начала спадать. В 1932 г. эмигрировал в Швейцарию, в 1941 г. — в США, где в 1950 г. умер в больнице для неимущих. На русском языке впервые опубликован в 1923 году (в переводах В. Нейштадта и С. Тартаковера).

БЕРЕГ.

Кукушка жабу кличет в горе:

«Утопло злато солнце в море!»

Густая кровь погубленного солнца

Вопит с небес. Само пропав в просторе,

Хлебает море блики в своре туч себе на горе.

Последний жаворонок взмыл во славу солнца.

Лежат тюлени, в лень волны влитые,

Лягушки дальние урчат — вода им в радость.

И серебром ребрится бледный месяц в медных далях.

Мель вод всосала ужас мой, как в глотку, в отмель, —

И лодку, и друзей удалых.

И каждый друг-приятель мертв!

И брат мой тоже мертв.

И где вы все, родные?

ДИКИЙ ЛЕБЕДЬ.

Всем воздухом владеет птица,

Всеми хвоями на соснах,

Над горами взмыв на веснах,

Взмыв на крыльях по-над брегом.

Я омертвен блеклой стужей,

Я осыпан белым снегом,

Ты опет песком пустынь,

Вольный дикий лебеденок.

Сияет солнце для тебя,

Тебе не страшен буйвол бури, —

Крылья выше туч возносят,

Вольный дикий лебеденок.

Я во прахе копошусь.

Себя за горло взять могу всегда.

И — прочь из жизни! Но куда?

ГЕРМАН БРОХ. Перевод В. Топорова.

Герман Брох (1886–1951). — Романист, эссеист, поэт и драматург. Сын фабриканта, он отказался от успешно складывавшейся карьеры предпринимателя ради литературной (а позднее — и научной) деятельности. После аншлюса был схвачен гестапо; лишь при содействии влиятельных друзей (в том числе Д. Джойса) писателю удалось эмигрировать в США.

Одним из первых начал заниматься проблемами массовой психологии. Наиболее известное произведение — роман «Смерть Вергилия» (1945).

Стихи Г. Броха на русский язык переводятся впервые.

ТЕ, КТО…

Те, кто умывается холодным потом пытки, —

В спазмах истязания,

В огне геенны, —

Вправе запеть;

И сделай они это,

Возник бы двусмысленный язык, населенный

Чудовищами

Антонимов.

Но молчат: заткнул

Кляп судьбы

Разинутые глотки; молчат и теперь.

Ибо слова их — немы

Для нас, густая икота уничтожения;

Нам, кто вправе слушать,

Судьба заткнула разинутые уши.

Таращимся друг на друга.

Наши глаза, их глаза

Обманывают, и обманываются,

И надеются обмануться

Внешним человекоподобием.

Прервется молчание — пропадем.

ПОКА МЫ СЖИМАЛИ ДРУГ ДРУГА В ОБЪЯТЬЯХ.

Пока мы сжимали друг друга в объятьях,

Кони Апокалипсиса[3] уже пустились вскачь.

Или нам не было слышно? О,

Слышно, но звук долетал издалека,

Оборачиваясь чем-нибудь относительно невинным:

Газетной передовицей, последними известиями по радио.

Один раз я побывал в их лапах,

Побывал — и чудом ускользнул невредимым,

Ускользнул невредимым,

И поэтому та смерть — не в счет,

Не в счет — след когтей на шее.

Я лишь один из многих.

Передовицы и последние известия

Были стенами нашего приюта,

Под потолком полыхало пламя

Догорающих городов.

Мы не любили смотреть наверх, но, глядя наверх,

Мы видели пламя.

Не из страха закрывали мы глаза и не из

Равнодушия к чужому горю затыкали уши,

Не из решимости

Убежать оказались мы вдвоем, а единственно потому,

Что непременно нужен кто-то,

О ком думаешь в последний час,

О чьем спасении мечтаешь.

Иначе — смерть нестерпима.

Так я нашел тебя, и, может быть,

Избрав меня, ты об этом догадывалась.

Иначе бы мы не могли сжимать друг друга в объятьях,

Когда кони Апокалипсиса уже пустились вскачь

И мы знали, что под их копытами,

Как орехи, трещат черепа.

ГЕОРГ ТРАКЛЬ.

Георг Тракль (1887–1914). — Сын торговца скобяными товарами. Г. Тракль изучал в Вене фармакологию, был лейтенантом медицинской службы в австрийской армии. При жизни выпустил только сборник «Стихотворения» (1913), почти не был известен даже любителям поэзии. Умер при невыясненных обстоятельствах, возможно приняв по ошибке слишком большую дозу снотворного. В последние десятилетия популярность творчества Тракля резко возросла, современное литературоведение причислило его к лучшим лирикам, писавшим по-немецки в XX в.

Одна из высших литературных премий Австрии носит его имя.

На русском языке впервые опубликован в 1923 году (в переводе С. Тартаковера).

ЗИМНИЕ СУМЕРКИ. Перевод В. Топорова.

В небе — мертвенный металл.

Ржавью, в бурях завихрённой,

Мчат голодные вороны —

Здешний край уныл и вял.

Тучу луч не разорвал.

Сатаной усемеренный,

Разногласный, разъяренный

Грай над гнилью зазвучал.

Клюв за клювом искромсал

Сгустки плесени зеленой.

Из домов — глухие стоны,

Театральный блещет зал.

Церкви, улицы, вокзал

Тьмой объяты похоронной.

Под мостом — ладья Харона[4].

В простынях — кровавый шквал.

ПЕСНЬ О ЕВРОПЕ. Перевод С. Аверинцева.

О, как бьет крылами в ночи душа:

В пастушеский век брели мы вдоль дремотных лесов,

И нам служили красный зверь, зеленый цветок и говорливый ключ,

Смиренные. О первобытный напев сверчка,

Цветенье крови на жертвенном камне

И крик одинокой птицы над зеленым безмолвием вод.

О звезда крестовых походов и вы, пламеневшие муки

Плоти, пурпурных плодов ниспаданье

В вечерних садах, где от века мы набожно дни проводили,

Отроки, воины ныне, в бреду кровавом и звездном.

О кроткий дар ночных синецветов.

О времена тишины и осеннего злата,

Когда мы, монахи, прилежно пурпурные гроздья сбирали,

И окрест светились роща и холм.

О вы, охоты и замки; покой вечеров,

Когда справедливое мыслил в затворе своем человек,

Бога живую главу уловляя молитвой немой.

О горькое время конца,

Когда мы в чернеющих водах узрели каменный лик.

Но любящие, осиянны, серебро своих век подымут —

Единый род. Струится волной с заалевших подушек

Ладан, и воскресших сладостно пение.

СОЛНЦЕ. Перевод С. Аверинцева.

Каждый день желтое солнце уходит за холм.

Прекрасен лес, темный зверь,

Человек — пастух иль охотник.

Пурпурно забьется рыба в зеленом пруду.

Под округленным небом

Молча рыбак в синем челне проплывает.

Медленно зреют гроздь и зерно.

Когда к вечеру клонится день,

Добро и зло созревают.

Когда наступит ночь,

Тихо подымет путник тяжелые веки.

Из темной пропасти хлынет солнце.

ЛЕТО. Перевод Г. Ратгауза.

Под вечер уже не слышна

Кукушкина жалоба.

Ниже клонится рожь,

Красный мак.

Черная ходит гроза

Над холмом.

Старая песня кузнечиков

Замерла.

Не колыхнется, не дрогнет

Листва каштанов.

Платье твое шумит

Вниз по лестнице.

Слабо светит свеча

В темной комнате.

Ладонь серебряная

Тушит ее.

Ночь беззвездная,

Бесшумная ночь.

ГРОДЕК[5]. Перевод Г. Ратгауза.

[5].

Леса осенние шумят на закате

Оружием смерти, и поля золотые,

И синее море; над ними

Темное катится солнце, ночь встречает

Мертвых бойцов, сумасшедшие жалобы

Их изувеченных губ.

Но тихо копится в зелени луга

Красное облачко, укрывшее гневного бога, —

О лунный холод пролитой крови…

Все дороги вливаются в черный распад.

Под златошумной кроной звезд и ночи

Бродят тени сестер в молчаливой роще,

Где ждут их души героев, кровавые очи;

И тихо звучат в камыше темные флейты осени.

Алтарь медно-грозный поставлен во славу гордой печали,

И если разум еще не угас, то виной — необъятная боль

И нерожденные внуки.

МОЛЧАЛИВЫМ. Перевод Г. Ратгауза.

О сумасшедший город, где вечером

У черной стены замирают увечные липы,

Где из серебряной маски смотрят глаза недоброго духа,

Где за каменной ночью гонится свет, сжимая магнитный бич,

О подводный гул колоколен…

Шлюха в ледяной судороге рожает мертвую девочку,

Божий гнев бешено хлещет по лбу одержимых,

Чума красногубая; голод выпил зрачков зеленую воду.

И это золото с его жуткой улыбкой.

Но в пещерах в кровавом поту молчаливое трудится племя,

Из твердых металлов плавит главу избавителя.

АЛЬМА ИОГАННА КЁНИГ. Перевод И. Грицковой.

Альма Иоганна Кёниг (1889–1942). — Поэт и прозаик. В 1925–1930 гг. жила в Алжире, в 30-е годы занималась журналистикой в Вене. В 1942 г. была депортирована гитлеровцами в концлагерь под Минском, где, по всей видимости, погибла в том же году. Первый сборник стихотворений, «Невеста ветра», выпустила в 1918 г. Все основное из поэтического наследия Кёниг издано посмертно (наиболее известна книга-цикл «Сонеты к Яну», 1946). На русский язык переводится впервые.

КРЕДО.

Я призывать к проклятьям не смогла.

Кичиться злобой не мое призванье.

И только жалость, боль и состраданье

Я через эти годы пронесла.

Пусть грешникам простятся злодеянья.

Их имена еще покроет мгла.

Пусть ненависть спалит меня дотла —

Запрячу в сердце я негодованье.

И как зимою ищет воробей

Повсюду крошки хлеба беспрестанно,

Ищу любовь средь горя и скорбен —

Всех нас она связует, как ни странно.

Она всегда со мной в душе моей.

Она поможет. Поздно или рано.

ДУША БЕЗ РОДИНЫ.

Душа без родины. Какое испытанье!

Ни добрых слов, ни теплого участья.

Вокруг чужие беды, мрак, несчастья,

И вечный плач, и вечное страданье.

Потухший взгляд тебя едва коснется.

Никто тебя не слышит. Всюду страх.

И горечь остается на губах,

И от молчанья сердце захлебнется.

Моя душа утешит всех, но в ней

Своя печаль, иных скорбей сильней.

Чужим страданьем сердце сведено,

Но о своей беде молчит оно.

Как эту ношу мне нести одной?

Ах, добрый ангел, сжалься надо мной.

ФРАНЦ ВЕРФЕЛЬ.

Франц Верфель (1890–1945). — Поэт и прозаик, один из основных представителей так называемой «пражской школы», к которой относятся прозаики Франц Кафка, Густав Мейринк, Лео Перуц, Макс Брод и др. Первый поэтический сборник, «Друг мира», выпустил в 1911 г. В 1915–1917 гг. был солдатом на Восточном фронте, позднее жил в Берлине, в Вене. В 1938 г. эмигрировал из Австрии во Францию, оттуда в 1940 г. — в США. Умер в Калифорнии. На русский язык переведено несколько романов и пьес Верфеля, а также ряд стихотворений.

ПРЕКРАСНЫЙ, СИЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Перевод О. Мандельштама.

Друзья, со мной беседуя, сияют,

Хоть раньше огорчалися немало.

С весельем в их чертах мои блуждают.

Их дружба в благородстве наверстала.

Достоинства черты меня стесняют:

Серьезность, сдержанность мне не пристала,

И тысячи улыбок вылетают

Из вечного, глубокого овала.

Я праздник Корсо в солнечную страду,

Южный базар под женскую беседу.

Набухла солнцем глаз моих сетчатка.

Сегодня я на свежий дерн присяду,

Вместе с землей на запад я поеду.

О вечер, о земля, как жить мне сладко!

ЧИТАТЕЛЮ. Перевод Б. Пастернака.

Тебе родным быть, человек, моя мечта!

Кто б ни был ты — младенец, негр иль акробат,

Служанки ль песнь, на звезды ли с плота

Глядящий сплавщик, летчик иль солдат.

Играл ли в детстве ты ружьем с зеленой

Тесьмой и пробкой? Портился ль курок?

Когда, в воспоминанье погруженный,

Пою я, плачь, как я, не будь жесток!

Я судьбы всех познал. Я сознаю,

Что чувствуют арфистки на эстраде,

И бонны, въехав в чуждую семью,

И дебютанты, на суфлера глядя.

Жил я в лесу, в конторщиках служил,

На полустанке продавал билеты,

Топил котлы, чернорабочим был

И горсть отбросов получал за это.

Я — твой, я — всех, воистину мы братья!

Так не сопротивляйся ж мне назло!

О, если б раз случиться так могло,

Что мы друг другу б бросились в объятья!

СТРАСТОТЕРПЦЫ. Перевод В. Микушевича.

Ты, господи, придешь, и сядут одесную

Не только праведники, жизнь прожив земную,

Нет, все, кто в декабре смотрел во тьму ночную,

Женщины, серной кислотой вслепую

Мстившие сестрам, на суде седеющие,

Ревнивые, собою не владеющие,

В каретах плачущие, на суде вопящие,

Вздыхатели пропащие,

Певцы, швыряющие жизнь свою хмельную

Смерти в могилу на гнилое ложе,

Перед тобою все они предстанут, боже,

С тобой останутся и сядут одесную.

Господи, будут в твоем вертограде

Не только страждущие бога ради,

Нет, все, кто пламенел без мыслей о награде,

Певицы, на концертах боль превозмогающие,

Смертельно бледные в своем наряде,

Благоговейно мигающие,

Мгновеньями в твоей отраде

В твой век над нашим веком вознесенные,

Затеплятся, спасенные,

Легким сияньем в твоем вертограде.

Почиют, господи, в твоих глубинах

Не только те, кто звал тебя в немых руинах,

Нет, всякий, чье лицо от бессонниц в морщинах,

Чье сердце, словно пламя, жжет ладони,

Кто, спотыкаясь на равнинах,

Спасался бегством от мнимой погони.

Самоубийц не спрашивают о причинах.

Подростков ставили в тупик морские мили,

Чей судорожный ветер в письмах длинных.

Скрежещет о мальчишеских кончинах

Железный крест, забытый на могиле.

Мы будем там, поскольку здесь мы были.

И, потрясенные в своих глубинах,

Почиют, господи, в твоих глубинах.

ВСЕ МЫ НА ЗЕМЛЕ ЧУЖИЕ ЛЮДИ. Перевод В. Микушевича.

Газом и ножом губите души,

Сейте страх, глумитесь над врагами,

Жертвуйте собой по всей планете!

Нет любви для вас на этом свете,

Вам потоп дарован вместо суши,

Почвы нет под вашими ногами.

Громоздите вашу Ниневию,

Камни воздвигая против Бога!

Суетная проклята гордыня,

Тает ваша зыбкая твердыня.

Удержать немыслимо стихию,

Смерть вернее всякого итога.

Терпеливы горы и равнины,

Только мы торопимся куда-то.

Наши начинанья в воду канут,

Тот, кто говорит «мое», обманут.

Мы платить самим себе повинны.

Участь наша на земле — расплата.

Нищий мир: ни матери, ни крова.

Слишком тяжело мечтать о чуде.

Взгляд любимый только на мгновенье.

Сердцу в долг отпущено биенье.

Все мы на земле чужие люди,

Узы наши смерть порвать готова.

НА СТАРЫХ СТАНЦИЯХ. Перевод Д. Сильвестрова.

Близ невзрачных, обветшалых станций —

Их мой поезд безвозвратно минул —

Смутно видел я с больших дистанций

Тех, кто, в путь собравшись, дом покинул.

И сказать я мог бы без опаски

Пред людьми, глядевшими на рельсы,

Что давно уж длятся эти рейсы,

Эта жизнь среди вагонной тряски;

Что им всем неведомое бремя, —

Города, мосты, моря и мысы

Оставляет сзади, как кулисы,

Весь в дыму и искрах поезд-время;

Что и к ним придет пора вокзалов

И слепые, темные туннели

В молниях трагических сигналов,

Когда я уже сойду у цели.

ЙОЗЕФ ВАЙНХЕБЕР.

Йозеф Вайнхебер (1892–1945). — Литературную деятельность начал в 1913 г., первый сборник стихотворений, «Одинокий», выпустил в 1920 г. Тонкий психологический лирик, в ранний и наиболее плодотворный период своей литературной деятельности находившийся под большим влиянием поэзии Гёльдерлина. Последние годы Вайнхебера характеризуются упадком дарования и политическими метаниями, приведшими его к самоубийству.

На русский язык переводится впервые.

ВПОЛГОЛОСА. Перевод Е. Витковского.

Тьма царит в душе человека; видишь —

Это вечно. В сердце взгляни, терзайся

Страстью и стыдом и шепчи сквозь слезы

Вечером скорбным,

Вспомни перед сном все слова осенней

Ночи; все пути, все глухие тропы

Горемыки странника, боль и гибель

Нежности прошлой.

Словно буря — скорби людские, словно

Звон далеких арф; но еще глубинней

Тот поток, что шепчет извне, вливаясь

В недра земные.

Сделай песнь из боли людской, — какая

В мире песня сладостней и достойней?

Словно видишь губы любимой в ранах,

Словно усмешка

Перед самой смертью. Величье чувства

Возрастает, грань преступая. Ибо

В преступанье — святость и сила

Жертвы необходимой;

Будь блаженна, горькая чаша! Все же

Есть отрада в боли души. Но если

Ты опустошен — для тебя на лире

Дрогнут ли струны?

ЭРНСТ ВАЛЬДИНГЕР. Перевод В. Топорова.

Эрнст Вальдингер (1896–1970). — Поэт и прозаик. Учился в Венском университете. Участник первой мировой войны. Дебютировал как поэт в 1919 г. (сборник «Призвание»). В 1938 г., из-за захвата Австрии гитлеровской Германией, вынужден был покинуть родину и эмигрировать в США; с 1947 г. — профессор германистики в Нью-Йорке; умер также в Нью-Йорке.

На русский язык переводится впервые.

КОМЕТА ГАЛЛЕЯ.

Как смеялись мы в веселой Вене —

Перед самой первой мировой —

Над людьми с подзорною трубой,

Ждавшими всемирных потрясений!

Весть об истребленье поколений?

Что вы! Предрассудок вековой!

Ведь, когда летела над землей,

Мы не знали, что живем в геенне.

Мы забыли грохот орудийный,

И не нами газ придуман был —

Тот, что вскоре Францию душил.

Мы забыли, от кого единый

Род ведем — от Каина. И нет,

Кроме нас, убийственных комет.

РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ В НЬЮ-ЙОРКСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САДУ.

Мать с отцом немногого добились:

Вечерами — шли в ближайший сад,

Днем — трудились, бились и трудились,

Но был в душах мир и в доме лад.

Ах, с окраин нет прямого хода

Тихим неудачникам наверх,

Было трудновато им в те годы,

В тот блаженный беспечальный век.

В Австрии, где приступы печали

Музыкой и страстью смягчены,

Ничего такого не искали,

Счастья неприметного полны, —

Счастья, суть которого — мгновенья

На скамейке, вечером, в саду,

Без тоски, без страха, без смятенья,

Сонный взгляд на дальнюю звезду.

Вспомнив это, усмехнулся сын.

Он вздохнул, зайдя в нью-йоркский сад,

На скамейке, вечером, один,

Ужасом изгнания объят.

Мы, скитальцы, переплыли море,

Нам в пути гремел военный гром.

Мать с отцом, вы много знали горя,

Сыновья, мы горя не сочтем.

В городе чужие, мы чужды

И отцам… Что с нашими отцами?

Или мы — в галактике Беды?

В мире, населенном мертвецами?

ТЕОДОР КРАМЕР.

Теодор Крамер (1897–1958). — Родился в семье сельского врача. Участник первой мировой войны, был тяжело ранен. Был библиотекарем, мелким служащим, рабочим, безработным. Выпустил десять сборников стихов (из них первый, «На дне», вышел в 1929 г., последний, «Хвала отчаянию», посмертно, в 1972 г.); в них, по данным венского «Теодор Крамер — архива», вошло менее двадцати процентов поэтического наследия Крамера. В 1939 г., после аншлюса Австрии, эмигрировал в Англию. В 1957 г. вернулся в Вену, где через несколько месяцев умер.

Как в случае с Георгом Траклем, настоящий интерес к творчеству Крамера возник лишь в последнее десятилетие (в одном лишь 1975 году в ГДР было издано две книги избранных стихов Крамера). На русском языке неоднократно печатался с 1938 г.

«Осенние ветры уныло…». Перевод Е. Витковского.

Осенние ветры уныло

Вздыхают, по сучьям хлеща,

Крошатся плоды чернобыла,

Взметаются споры хвоща,

Вращает затылком подсолнух

В тяжелых натеках росы,

И воздух разносит на волнах

Последнюю песню косы.

Дрозды средь желтеющих листьев

Садятся на гроздья рябин,

В проломах дорогу расчистив,

Ползут сорняки из лощин,

Молочною пеной туманов

До края долина полна,

В просторы воздушные канув,

От кленов летят семена.

Трещат пересохшие стручья,

Каштан осыпает плоды,

Дрожит шелковинка паучья

Над лужей стоячей воды,

И в поле, пустом и просторном,

В приливе осенней тоски

Взрываются облачком черным

Набухшие дождевики.

ВЕРНУВШИЕСЯ ИЗ ПЛЕНА. Перевод Е. Витковского.

Разрешенье на жительство дал магистрат,

И трава потемнела в лесу, как дерюга, —

На окраину в эти весенние дни,

Взяв мотыги и заступы, вышли они,

И от стука лопат загудела округа.

Подрядившись, рубили строительный лес,

Сколотили на скорую руку заборы, —

Каша весело булькала в общем котле,

И по склонам на грубой ничейной земле

Созревали бобы, огурцы, помидоры.

Поселенцы возили на рынок салат

И угрюмо глядели навстречу прохожим —

Только голод в глазах пламенел, как клеймо,

Им никто не помог — лишь копилось дерьмо,

Все сильнее смердевшее в месте отхожем.

В перелоге уныло чернели стручки,

Корешки раскисали меж прелого дерна,

На опушке бурел облетающий бук, —

Где-то в дальнем предместье ворочался плуг,

Но пропали без пользы упавшие зерна.

И мороз наступил. В лесосеках опять

Подряжались они, чтоб остаться при деле, —

Пили вечером чай на древесном листу,

И гармоника вздохи лила в темноту.

Загнивали посевы, и гвозди ржавели.

ШАГИ. Перевод Е. Витковского.

Вцепившись в набитый соломой тюфяк,

Я медленно гибну во тьме.

Светло в коридоре, но в камере мрак,

Спокойно и тихо в тюрьме.

Но кто-то не спит на втором этаже,

И гулко звучат в тишине

Вперед — пять шагов,

И в сторону — три,

И пять — обратно к стене.

Не медлят шаги, никуда не спешат,

Ни сбоя, ни паузы нет;

Был пуст по сегодняшний день каземат,

В котором ты ходишь, сосед, —

Лишь нынче решений, ты после суда

Еще неспокоен, чужак,

Иль, может, навеки ты брошен сюда,

И счета не ведает шаг?

Вперед — пять шагов,

И в сторону — три,

И пять — обратно к стене.

Мне ждать три недели — с зари до зари,

Двенадцать ушло, как во сне.

Ну сделай же, сделай на миг перерыв,

Замри посреди темноты, —

Когда бы ты знал, как я стал терпелив —

Шагать и не вздумал бы ты.

Но кто ты? Твой шаг превращается в гром,

В мозгу воспаленном горя.

Вскипает, рыдая, туман за окном,

Колеблется свет фонаря, —

И, вставши, я делаю вместе с тобой —

Иначе не выдержать мне! —

Вперед — пять шагов,

И в сторону — три,

И пять — обратно к стене.

* * *

«Я сидел в прокуренном шалмане…». Перевод Е. Витковского.

Я сидел в прокуренном шалмане,

Где стучали кружки вразнобой, —

Хлеба взял, почал вино в стакане —

И увидел смерть перед собой.

Здесь приятно позабыть о мире,

Но уйти отсюда должен я,

Ибо радость выпивки в трактире

Не заменит смысла бытия.

Жить, замуровав себя, — жестоко,

Ибо кто подаст надежный знак,

Неизвестно ни числа, ни срока,

Давят одиночество и мрак, —

Радость и жестокость — что желанней?

Горше и нужнее — что из них?

Мера человеческих страданий

Превосходит меру сил людских.

Надо чашу выпить без остатка,

До осадка, что лежит на дне,

Ибо то, что горько, с тем, что сладко,

Непонятно смешано во мне.

Я рожден, чтоб жить на этом свете

И не рваться из его оков,

Потому что все мы — божьи дети,

От начала до конца веков.

ШЛЮХА ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ. Перевод Е. Витковского.

Дождик осенний начнет моросить еле-еле;

Выйду на улицу и отыщу на панели

Гостя, уставшего после тяжелого дня, —

Чтобы поплоше других, победнее меня.

Тихо взберемся в мансарду, под самую кровлю

(За ночь вперед заплачу и ключи приготовлю),

Тихо открою скрипучую дверь наверху,

Пива поставлю, нарезанный хлеб, требуху.

Крошки смахну со стола, уложу бедолагу,

Выключу тусклую лампу, разденусь и лягу,

Буду ласкать его, семя покорно приму, —

Пусть он заплачет, и пусть полегчает ему.

К сердцу прижму его, словно бы горя и нету,

Тихо заснет он, — а утром уйду я до свету,

Деньги в конверте оставлю ему на виду…

Похолодало — наверное, завтра пойду.

ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ. Перевод Е. Витковского.

В лепрозории даже зимой не топили печей.

Сторожа воровали дрова на глазах у врачей.

Повар пойло протухшее в миски больным наливал,

А они на соломе в бараках лежали вповал.

Прокаженные тщетно скребли подсыхающий гной,

На врачей не надеясь, которым — что пень, что больной.

Десять самых отчаянных ночью сломали барак,

И, пожитки собрав, умотались в болота, во мрак.

Тряпки гнойные сбросили где-то, вздохнули легко.

Стали в город крестьяне бояться возить молоко,

Хлеб и пшенную кашу для них оставляли в лесу

И, под вечер бредя, наготове держали косу.

Поздней осенью, ночью, жандармы загнали в овраг

Обреченных, рискнувших пойти на отчаянный шаг.

Так стояли, дрожа и друг к другу прижавшись спиной,

Только десять — одни перед целой враждебной страной.

ЛЮБЛИНСКАЯ ПЕЧЬ[6]. Перевод Г. Ратгауза.

[6].

На пустоши топится жуткая печь,

Поблизости — город Люблин.

Людей, чтобы жаркое пламя разжечь,

Грузили в вагон для скотин.

И тысячи граждан из каждой страны

Отравлены газом, живьем сожжены

В печи твоей алой, Люблин.

Под свастикой, в мраке могильных крестов

Три года томился Люблин.

Палач не спешил хоронить мертвецов,

Он гнал вереницы машин;

Под пломбами грузы машина везла,

В мешках опечатаны кость и зола.

Так нивы удобрил Люблин.

И вот пятилучье победной звезды

Весною увидел Люблин.

Но копоти черной не смыты следы

От Карпат до французских долин,

И пламенный, чадный пылает позор,

Пока не зальет своей кровью топор

Последний палач твой, Люблин!

ВИЛЬГЕЛЬМ САБО.

Вильгельм Сабо (род. в 1901 г.). — Детство провел в семье крестьянина, у приемных родителей. Учился в Вене. С 1921 г. был учителем в деревнях и маленьких городках. В 1938 г. оккупационные власти запретили ему заниматься преподаванием, и до 1945 г. он находился па положении «свободного писателя» (хотя почти не печатался). С 1945 г. — директор школы в Нижней Австрии. Первый сборник стихотворений, «Во тьме деревень», выпустил в 1933 г. Известен также как переводчик (переводил, в частности, Сергея Есенина).

На русском языке публикуется впервые.

САРАНЧА В 1338 ГОДУ[7]. Перевод В. Топорова.

[7].

Восток мутился к вечеру, и нечисть,

В летучие полки вочеловечясь,

Над полем яростно клубилась —

Чума и язва моровая, —

Клубилась, небо закрывая,

Пока на хлеб не опустилась.

В восьмом часу и, может быть, в девятом

Был урожай еще богатым —

Но гадины голодные сновали,

Во ржи и в клевере сидели,

Перелетали дальше и гремели

Крылами, словно крышками роялей.

А в деревнях до неба голосили,

Не в силах избежать насилья,

И жгли костры на ближнем взгорье,

И шли на ощупь, как в густом тумане,

Шепча молитвы, причитанья

И просто — причитая в горе.

А саранча вгрызалась, и казалось,

Она в сердца мужицкие вгрызалась,

Вгрызалась дружно, челюсть в челюсть,

И на колосьях восседала чинно,

И было небо так невинно

Над хрустом, было пусто, просто прелесть.

И саранча снялась с хлебов с зарею,

Нажравшись, но блистая худобою,

Черна, неутомима, ненасытна —

Вперед на запад было поле,

Еще не онемевшее от боли, —

На запад было небо беззащитно.

ГУГО ГУППЕРТ.

Гуго Гупперт (род. в 1902 г.). — Поэт, переводчик и публицист. Член Коммунистической партии Австрии. Учился в Вене и Париже, в 20-х годах принимал активное участие в рабочем движении. Подвергался полицейским преследованиям. В 1928 г. уехал в СССР, где жил вплоть до 1956 г. В СССР в 1940 г. выпустил первый сборник стихотворений. С конца 20-х годов много и плодотворно работает над переводами произведений русской и советской поэзии — ему принадлежит перевод пятитомного Собрания сочинений В. Маяковского, переводы из Пушкина, а также «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, за который в 1972 г. Гупперт удостоен Горьковской премии.

На русский язык переводится с середины 30-х годов.

БРИГАДА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ЯНВАРЯ. (Кузбасская баллада). Перевод М. Ваксмахера.

Вечером в бараке бригадир сказал,

Прижавшись к печке спиной:

«Завтра — день памяти Ленина,

Завтра у нас выходной».

Ночь была черна, как базальт.

Тверд мороз, как гранит.

А в бараке — сало и чай,

Лопаты и динамит.

Люди бурили, долбили, скребли,

Проклятый грунт был острей стекла.

Тоскуя по снегу, стыла земля.

Работа была, как грунт, тяжела.

Завтра — памяти Ленина день.

Передышка завтра, привал.

«Эй, бригадир, расскажи-ка нам,

Что ты в тот год повидал».

«Нас, красноармейцев, из Петрограда

Прислали в Москву, в почетный караул.

Выходим ночью из вагона — видим:

Мороз-то уже к сорока шагнул.

Дома на улицах заиндевели,

Словно изъедены ржавчиной седой…

А еще страшней, чем мороз, чем ветер,

Великая скорбь над Москвой…

Мне не забыть детей постаревших,

Взрослых, что плачут по-детски, навзрыд.

Улицы стонут, стонут площади,

Камень слезой застывшей облит.

Гроб Ильича Москва обнимает,

Кострами греет, как мать нежна.

Как сегодня, вижу: идут и идут

Народы и племена.

Скорбное солнце в морозной дымке

Кажется не солнцем — луной.

Руки жжет горячей огня

Винтовки металл ледяной.

Поплыл над домами плач сирен.

Паровозы — в клубах дыма и пара.

Ударили пушки. Люди несли

Ленина вокруг земного шара.

Весь мир на Красную площадь пришел,

С вождем прощался народ.

Видите — у меня на партийном билете

Двадцать четвертый год…»

Люди смотрели на партийный билет

Своего бригадира. И в полумраке

До полуночи о Ленине шел разговор

В рабочем бараке.

А двадцать первого января,

Утром, в морозный туман,

Бригада лопаты взяла

И пошла в котлован.

Был этот день торжеством труда.

Сорокаградусный злился мороз.

Копали, взрывали, бурили, скребли.

Котлован на глазах рос.

«Цемент привезут — послезавтра фундамент

Класть начинаем, — бригадир кричал, —

Чтоб через год дала металл

Домна имени Ильича!»

МАЯКОВСКИЙ В БАГДАДИ. Перевод В. Швыряева.

Горечь мечтает стать сладостью.

Руставели.

На севере лес. На юге пустыня.

А запад с востоком окружены

От соли и нефти зеленой и синей

Каймой черноморской тяжелой волны.

Неба касаются сосен верхушки.

На стареньких скрипках играют ветра.

Лесник поселился на самой опушке,

И этим довольна его детвора.

Из ясеня стол. Колыбель из каштана.

В передней сундук и восточный кувшин,

В котором когда-то пенился рьяно

Осенний подарок крестьянских годин.

Волна мятежа обвалом грозила,

Но слово, что в дар ему было дано,

Мужало, росло, набирало силу,

Как в темном подвале молодое вино.

Лесную свежесть впитало слово,

Напев пастуха, улетающий вдаль,

Усмешку лукавую басен Крылова

И сказок Андерсена печаль.

Разин и Мюнцер ему подарили

Упрямство, а старый разбойник Арсен

Горечь тех вин, что веками бродили

В душных кувшинах у каменных стен.

Он в детстве скакал на фанерной лошадке

И мог бы, как многие, преуспеть,

Копируя росчерки прописей гладких,

Но времени ветер учил его петь.

Еще до прихода войны и коммуны

Молчание рощ, и лесов, и болот

Уже разбудило в ребенке трибуна

Той бури, с которой пришел Пятый год.

Дуб у Риона в волны глядится.

В предутренней дымке пути не видать.

Но школьная юность — что вольная птица:

К синему небу так же стремится,

Как сладостью горечь мечтает стать.

РАПСОДИЯ: ХЛЕБ И РОЗЫ. (Из поэмы). Перевод Ю. Хазанова.

* * *

… Дрогнет ли рука, листая книгу

Вплоть до эшафотов сорок пятого,

На той странице, где венки и флаги?

Пройдет ли ток

По мышцам и костям?

Что чувствовали мы? Что делали? Что думали?

Как мы сражались в те дни,

Когда народы ленинской страны

Погнали вспять жестокого врага?

Когда они проложили нам путь домой —

Тебе и мне?

Когда они, послушные своему героическому прошлому,

Выдержали испытание на разрыв, на стойкость?..

* * *

Мартовское утро в морозной мгле

(Воздух еще бормочет и дрожит

От грома пушек),

Колышется туманный рассвет

Над тающими водами; передовые части

Доверились наступающему дню

И зыбким понтонным мостам.

Я — сплошной силуэт,

Блудный сын без лица,

Но сердечная мышца

Бурно нагнетает кровь,

Но дыхание дымится;

Я в полушубке и валенках,

С наганом в кобуре —

На сорок третьем году жизни —

Через камыши и заросли ивняка

Бреду, укрываясь от самолетов,

Бреду, укрываясь от снайперов,

Бреду по расползшейся глине,

Взбираюсь на крутой склон: я

Вступаю на землю Австрии.

И в обложке

Моего воинского удостоверения —

Как послание потомкам —

Портрет Ленина.

ЭРНСТ ШЕНВИЗЕ.

Эрнст Шенвизе (род. в 1905 г.) — Поэт, эссеист и радиодраматург. Учился в Венском университете. Первый сборник, «Радуга», был подготовлен в 1937 г. и тогда же, в рукописи, удостоен премии Венского университета. Изданию его помешала оккупация, на время которой Шенвизе уехал в Трансильванию, — сборник был выпущен лишь в 1947 г. Составитель антологий австрийской поэзии «Патмос» (1935) и «Австрийская лирика с 1945 года» (1960). С 1954 г. живет в Вене, профессор Венского университета.

На русский язык переводится впервые.

САПФИЧЕСКАЯ ОДА. Перевод Е. Витковского.

Рук своих кольцо не сжимай, не надо, —

Сына не спасти, — но спроси у сердца

Своего, — и в нем ты вину отыщешь

Матери каждой.

Не была ль ты матерью прежде — в Спарте,

Не сама ль сынов ты на сечу слала

И встречала радостно — победивших

Или же мертвых.

Ты сама, о мать, помогла убийству!

Неужели вновь загрубело сердце,

Что убийцам в гордости ложной слало

Благословенье?

Только смерть кругом, если сердце мыслит

Лишь о смерти. Вот уже мир темнеет,

Больше не встает на защиту сына

Мать человека.

Я об этом думал — и вот, внезапно,

Мне в окно сова застучала клювом,

Прилетев на свет, — это голос мертвых

Был подтвержденьем.

Все сперва растет у тебя под сердцем,

Долгих девять месяцев вопрошая.

Ах, у бога тщетно тогда ты просишь

Вечного мира.

Будь спасенье целью твоей — ты сможешь

Сыновей спасти, что живут миражем,

Жаждут чистых тайн и встают упрямо

Перед могилой.

Сын твой, — о, найдет ли тебя он снова?

Только если ты позовешь и вспомнишь:

Живо то, что полнило грудь, что снова

Может гореть в ней.

Вот он, посмотри — он стоит, колеблясь,

Знай, с тобой в союзе он станет сильным

— Помни, мать: вкусишь на могиле сына

Горшие слезы.

Гордость и надменность в себе навеки

Растопчи, чтоб им не воскреснуть в сыне, —

Страшен час, в который в последний раз ты

Руки заломишь.

КРИСТИНА БУСТА. Перевод Е. Витковского.

Кристина Буста (род. в 1915 г.). — Изучала в Венском университете немецкую и английскую литературу. Провела тяжелую молодость «военного поколения». Первый сборник стихотворений, «Год за годом», выпустила в 1950 г. Известна также как детская писательница. На русский язык переводится впервые.

В ПУСТЫНЕ.

Хлебы разделены, розданы, кончилась влага,

Нет ничего, кроме ночи, и дня, и песка,

В кущах скитальцы укрылись и скот вместе с ними,

Ветром наполнено ухо того, кто идет.

Все же идет он и между барханами ищет

Древней скрижали слова, — так идет он,

Покуда не упадет, и уста не вкусят от малейшей

В мире звезды, и пока не упьются они

Тщетною твердостью гор,

Солью иссохшего в медленной страсти моря,

Бегом, паденьем семян, журавлиным полетом,

Тяжкой тропою людей, —

Как это много! Смирение в кровь проникает

С грохотом бури, — вскипают по жилам иссохшим

Страны, народы, погасшие в небе светила —

И возгораются в крошечном сердце его.

Буря растет и становится больше пустыни,

И меж скитальцами некто впервые встает,

Чтоб над барханами вечными поступью смерча

Снова идти и творенье с начала начать…

1945.

Полжизни смеялись павлины

В полуденных парках Шёнбрунна,

Где, в развалинах роясь, мы искали

Мерзкие трупы нашей вины,

Где на новых дорогах

Мы равняли мокрую землю

И отбросы войны.

Зацветала в фонтанах вода,

Как ни стыдно нам было

В это тяжкое лето,

Но точились медом и милостью

Непостижимые липы,

Заставляя колени склонить перед благоуханьем.

В зоопарке была Голгофа,

Где за наши грехи

Погибали голодные звери, —

От пайка больной антилопы

Чужеземный солдат нам кусок отломил,

Как от тела господня,

Вот так и прощали нас,

Будто разбойников благоразумных,

Клейменных позором, но преображенных

Верней и внезапней, чем если бы нас

Меч правосудья настиг.

ПАУЛЬ ЦЕЛАН.

Пауль Целан (псевдоним; наст. имя — Пауль Лес Анчель; 1920–1970). — Родился в семье австрийских евреев в Черновицах. В молодости прошел через «лагеря принудительных работ» румынско-фашистского режима. Родители Целана погибли в Черновицком гетто. После войны уехал в Австрию, где в 1948 г, выпустил первый поэтический сборник — «Песок из урн». С 1950 г. жил в Париже. Покончил с собой, бросившись с моста в Сену. Наиболее значительные произведения созданы поэтом в конце 40-х годов, в том числе всемирно известная «Фуга смерти».

Переводил на немецкий язык произведения русских и французских поэтов (Блока, Есенина, Рембо, Валери и др.).

Стихи П. Целана неоднократно печатались в СССР в русских переводах, начиная с 1967 года.

ФУГА СМЕРТИ. Перевод А. Ларина.

Черная влага истоков мы пьем ее на ночь

Мы пьем ее в полдень и утром мы пьем ее ночью

Мы пьем ее пьем

Мы в небе могилу копаем там нет тесноты

В доме живет человек он змей приручает он пишет

Он пишет в Германию письма волос твоих золото Гретхен

Он пишет спускается вниз загораются звезды он псов созывает свистком

Свистком созывает жидов копайте могилу в земле

Кричит нам сыграйте спляшите