Вагнер.

Глава восьмая. КОРОЛЬ ЛЮДВИГ (июнь 1863 года — 1883 год).

Лето 1863 года выдалось жарким. Вагнер жил в Пенцинге и часто совершал прогулки по его живописным окрестностям в сопровождении престарелого охотничьего пса Поля, которого ему подарил домохозяин барон фон Раковитц.

Однако безмятежная жизнь была омрачена одним обстоятельством — надежду на постановку в Вене «Тристана и Изольды» пришлось оставить. Андер окончательно лишился голоса; поручить же партию Тристана другому певцу Вагнер отказался, решив на время вообще предать всё предприятие полному забвению и ожидая подходящего настроения, чтобы возобновить работу над «Нюрнбергскими мейстерзингерами». Скорее всего, именно желание снова взяться за перо послужило истинной причиной отказа Вагнера от борьбы за «Тристана». Он хотел, чтобы его ничто не отвлекало.

Вернувшись к творчеству, Вагнер инструментовал первый акт «Мейстерзингеров». Но материальные проблемы всё же заставили композитора вновь остановить работу. Обязательства, взятые им по отношению к Минне, требовали срочно найти дополнительный источник заработка, тем более что и без них его долги угрожающе росли. Композитор решил действовать проверенным методом — совершить концертное турне и выручкой за выступления пополнить свой бюджет. И тут, словно подталкивая к такому решению, судьба послала Вагнеру подарок: он получил приглашение от дирекции Пештского национального театра дать два концерта в столице Венгрии. На размышления времени не было. В конце июля он отбыл в Будапешт.

Успех у венгерской публики доставил Вагнеру полное удовлетворение и глубоко растрогал. Ему, по собственным словам, было «почти жаль возвращаться из юношески оживленной атмосферы, в какой представился мне Будапешт, в мой молчаливый, затхлый приют»[395]. Однако уже в начале августа Вагнер вернулся домой, где снова мог наслаждаться прогулками с Полем и обдумывать планы нового турне. Тогда он имел серьезные намерения вновь посетить Санкт-Петербург, Москву, а затем отправиться в Киев. Он даже вступил в переписку с людьми, от которых зависела организация гастролей. Но этим планам не суждено было сбыться. Его ожидал совершенно иной концертный тур.

В начале ноября музыкант отправился в Прагу, где дал два концерта, правда, несмотря на успех, не принесших ожидаемого дохода, а оттуда выехал в Карлсруэ. 14 ноября там состоялся первый концерт, встреченный публикой столь тепло, что великий герцог Баденский пожелал его повторения примерно через неделю. Вагнер тяготился бесцельным пребыванием в Карлсруэ в дни, оставшиеся до второго концерта, но неожиданная встреча с Марией Мухановой (Калергис) скрасила это ожидание. Мария Федоровна пригласила Вагнера немного развеяться и отдохнуть в Баден-Бадене, куда она как раз направлялась, и он с радостью принял приглашение. Она уехала первой, он последовал за ней спустя сутки. В Баден-Бадене Мария Муханова первым делом повела композитора на виллу Полины Виардо, где их уже ждал торжественный обед. Здесь Вагнер познакомился с Иваном Сергеевичем Тургеневым и был представлен супругу госпожи Мухановой. Приятно проведя время со своими новыми русскими знакомыми, композитор покинул Баден-Баден. Дни, оставшиеся до концерта, позволили ему ненадолго посетить Цюрих, чтобы встретиться с супругами Везендонк. Визитом к ним Вагнер был несколько разочарован: «Мы детально обсудили мое положение, но мысль помочь мне выйти из него не приходила в голову моим друзьям»[396]. У него хватило такта ничем не выдать свою обиду на то, что Везендонки на этот раз не бросились тотчас доставать деньги для своего вечно нуждающегося приятеля.

Вернувшись в Карлсруэ, Вагнер дал там второй концерт 19 ноября (а не 29-го, как ошибочно указано в русском издании мемуаров Вагнера 1911 года и, соответственно, 2003 года)[397] и отправился дальше, в Лёвенберг (Löwenberg), где было запланировано очередное выступление.

Но сначала он решил заехать в Берлин, чтобы повидаться с четой Бюлов. 28 ноября Ганс и Козима встретили Вагнера на вокзале и уговорили остаться у них еще на день, чтобы присутствовать на концерте, которым должен был дирижировать Ганс. Эта встреча во многом расставила все точки над «i» в отношениях Рихарда и Козимы: «Так как Бюлов был занят приготовлениями к концерту, мы с Козимой поехали в прекрасном экипаже кататься. На этот раз нам было не до шуток: мы молча глядели друг другу в глаза, и страстная потребность признания овладела нами. Но слова оказывались лишними. Сознание тяготеющего над нами безграничного несчастья выступило с полной отчетливостью. Нам стало легче… Проведя ночь у Бюловов, я наутро пустился в дальнейший путь. Прощаясь, я невольно вспомнил первое расставание с Козимой в Цюрихе, странно меня взволновавшее, и протекшие годы показались мне смутным сном, разделившим два жизненных момента величайшего значения. Если тогда не осознанные, но полные предчувствий ощущения заставляли нас молчать, то не менее невозможным казалось теперь найти выражения для того, что ощущалось и понималось без помощи слов»[398].

Говоря о первом расставании в Цюрихе, Вагнер имеет в виду посещение фон Бюловами «Убежища» в 1857 году. Здесь он явно делает «реверанс» Козиме, писавшей эти строки под его диктовку, чтобы смягчить неприятный для нее осадок от истинных событий того времени: сердцем Вагнера тогда безраздельно владела Матильда Везендонк. А настоящее чувство к Козиме зародилось у него после «исцеления от Матильды» — не ранее 1861 года.

Тем не менее, когда композитора обвиняют в «черной неблагодарности к своему ближайшему другу», говорят о «разнузданности нравов», о «разрушении чужих семейных очагов» и т. д., постоянно забывают о том, что отношения Вагнера и Козимы были не капризом, а настоящей Любовью, которой ни он, ни она просто не в силах были противостоять. А они старались! Более трех лет (что уже само по себе отвергает любую теорию о «разнузданности нравов») Рихард и Козима отчаянно боролись со своим чувством, не желая предавать идеалы семьи и дружбы. Один раз — в отношениях с Матильдой Везендонк — Вагнер сумел выйти из подобной борьбы победителем. Теперь чувство оказалось сильнее. Да и Козима, в отличие от Матильды, помогавшей Вагнеру справиться с любовью, всецело отдалась своей страсти. Страдая сама, она заставила Вагнера пройти через еще более мучительные переживания. В конце концов, в отличие от Отто Везендонка, всего лишь игравшего при Матильде вторую роль, с Гансом фон Бюловом Вагнера связывала старая и прочная дружба. Естественно, что в данном случае чувство вины перед другом было значительно глубже. Переписка Вагнера и Козимы того периода лучше всяких «теорий» свидетельствует: оба они прошли через очищение страданием.

При этом не следует забывать и о том, что сам брак Ганса и Козимы не был безоблачно счастливым. Ганс женился на дочери своего учителя Листа, во многом подчиняясь его воле и из благодарности за всё, что тот для него сделал. Козима же испытывала к мужу лишь уважение — любви в их отношениях изначально не было. Что же удивительного в том, что в то время, когда это чувство наконец посетило молодую женщину, она не стала ему противиться?

Со временем это понял даже сам Ганс фон Бюлов. Он благородно принес себя в жертву на алтарь этой Любви и простил, хотя он единственный имел полное право осудить. Подобное самоотречение — вагнеровским идеалам Ганс, несмотря ни на что, остался верен до конца своих дней — заслуживает самого глубокого уважения. Воистину «не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1).

Версия же, согласно которой Вагнера якобы из-за «комплекса неполноценности» тянуло исключительно к замужним женщинам, а их ответные чувства и страдания обманутых мужей всего-навсего повышали его самооценку, не выдерживает критики. Во-первых, композитора, при его полной убежденности в собственной гениальности и непогрешимости, можно обвинить в чем угодно, но только не в комплексе неполноценности. Если в ранней молодости у Вагнера еще можно было заметить переживания по поводу недостатков его внешности, то после того как он осознал свой исключительный талант, всё это отошло даже не на второй, а на десятый план. В отношении Вагнера речь может идти скорее о мании величия. Во-вторых, вряд ли человек сознательно мог обрекать себя на те сердечные муки, которые испытывал Вагнер в отношениях и с Матильдой Везендонк, и с Козимой. В случае же с Джесси Лоссо и любви особой не было, и инициатива исходила скорее от нее. С другой стороны, изначально свободная женщина Минна Планер, став законной женой Вагнера, оставалась связанной с ним до самой своей смерти, несмотря на то, что этот брак был явно неудачным. Даже после фактического разрыва Вагнер при своих постоянных долгах содержал Минну. И лишь после ее смерти в 1866 году Козима решилась открыто переехать к Вагнеру, пережив при этом всеобщее осуждение и пойдя даже на разрыв отношений с отцом. Брак между Вагнером и Козимой был заключен только в 1870 году. А значит, почти десять лет они мучительно шли к своему счастью.

…Покинув Берлин, Вагнер, полный самых противоречивых чувств, дал запланированные концерты в Лёвенберге и завершил свое турне в Бреславле. 9 декабря он возвратился в Пенцинг к своей обычной жизни. Но тут его подстерегали новые испытания. В целом расчеты на получение прибыли от концертов не оправдались. Деньги, заработанные в турне, очень быстро подошли к концу: значительную сумму Вагнер отправил Минне и заплатил часть накопившихся собственных долгов. Однако в целом эти выплаты проблему не решили: «С новым, 1864 годом дела мои стали принимать всё более серьезный оборот. Я заболел катаром желудка… Пока же не оставалось ничего другого, как подписывать новые векселя для погашения старых, выданных на короткие сроки. Такая система очевидно и неудержимо вела к полному разорению, и выход из нее могла дать только своевременно предложенная, основательная помощь»[399].

Столь безрадостным, а главное, бесперспективным положение Вагнера не было уже давно — пожалуй, со времен долговой ямы в Париже зимой 1840/41 года. Никакой «своевременной и основательной» помощи ждать ни от кого не приходилось. «Мейстерзингеры» были забыты — композитор просто не мог в подобных условиях думать о творчестве. Из-за болезни, нужды и иссушающей тоски по Козиме он даже стал подумывать о самоубийстве. «В начале 1864 года, — вспоминал Вагнер, — я понял, что мне больше нет возможности избежать краха. Всё то отвратительное и недостойное, что случалось со мной, я предвидел; без поддержки, с мужеством отчаяния всему смотрел я прямо в глаза… я выпил чашу до дна»[400].

Выход был только один — готовиться к очередному бегству. Было совершенно очевидно, что Пенцинг в самое ближайшее время придется оставить — растущие долги стали угрожать свободе Вагнера. Выбор снова пал на Швейцарию, оплот спокойствия и стабильности. Но окончательно измученный постоянной тревогой о будущем (с приходом весны мысли о смерти стали всё чаще посещать Вагнера), он решил не торопиться с конечной целью своего вынужденного путешествия, а постараться получить от него максимальное удовольствие и успокоить расшатанные нервы.

«Я уехал 23 мая (ошибка русского перевода; в оригинале — 23 марта[401]. — М. З.) после обеда и направил свой путь в Мюнхен, где рассчитывал, не узнанный никем, отдохнуть два дня от ужасных волнений последнего времени. Остановившись в отеле Bayerischer Hof[402], я совершил несколько прогулок по улицам Мюнхена. Это было в Страстную пятницу. Стояла холодная суровая погода, и весь город, жители которого двигались в глубоком трауре из церкви в церковь, был, казалось, охвачен настроением этого дня. Незадолго перед тем (10 марта. — М. З.) умер пользовавшийся такой любовью в Баварии король Максимилиан II, оставив трон своему юному, <но> способному уже занять престол восемнадцатилетнему сыну. В одной из витрин я увидел портрет молодого короля Людвига II, и вид этого юного лица тронул меня тем особенным чувством участия, какое возбуждают в нас в тяжелых условиях жизни молодость и красота»[403].

Сама судьба привела Вагнера в Мюнхен в первые дни царствования нового монарха — поистине это был знак свыше. Но тогда, не придав баварским событиям особого значения и не теряя времени, он продолжил бегство через Боденское озеро в Цюрих, а оттуда в Мариафельд (Mariafeld), в имение доктора Франсуа Вилле — с ним и его женой Элизой Вагнер находился в дружеских отношениях еще со времен предыдущего пребывания в Цюрихе. Он надеялся, получив временное пристанище у семьи Вилле, найти себе жилье в окрестностях Цюрихского озера. А пока в ожидании переезда он много читал, общался с Элизой Вилле, оказавшей ему посильную помощь (Франсуа находился тогда в Константинополе), и даже удостоился ответного визита супругов Везендонк, отношения между которыми показались тогда Вагнеру несколько напряженными. Что ж, Отто можно понять…

Элиза Вилле проявила себя, между прочим, не только как верный друг, но и как особа весьма практичная, если не сказать циничная. Она напрямую заявила Вагнеру, что ему необходимо официально развестись с женой, чтобы иметь возможность поправить богатой женитьбой свое тяжелое материальное положение. Ни о какой женитьбе Вагнер и слышать не хотел, но и всё же, находясь на грани отчаяния, написал своей сестре Луизе письмо с просьбой убедить Минну отказаться от давно разрушенного брака, довольствуясь назначенной ей ежегодной пенсией. На что он надеялся, какой реакции ожидал от своей «полуразведенной» жены, зная ее характер уже 30 лет? «…в ответ на это, — вспоминает Вагнер, — последовал исполненный пафоса совет позаботиться прежде всего о восстановлении своего доброго имени и новым трудом упрочить свой кредит, что без всяких эксцентрических шагов с моей стороны выведет меня из затруднительного положения. Во всяком случае, я поступил бы благоразумно, если бы старался получить освободившееся в Дармштадте место капельмейстера»[404]. Минна была в своем репертуаре, а Рихард в очередной раз окунулся в атмосферу полного непонимания со стороны когда-то самых близких ему людей…

С возвращением Франсуа Вагнеру стало казаться, что от его пребывания в Мариафельде хозяин испытывает некий дискомфорт. Возможно, доктор Вилле действительно опасался, что нуждающийся композитор станет просить у него денег, а ему будет неудобно отказывать, или ему были неприятны слишком тесные, хотя и абсолютно невинные отношения гостя с Элизой. Вагнер предпочел не ждать дальнейшего развития событий и 30 апреля отбыл в Штутгарт, где рассчитывал на помощь Карла Эккерта, с которым познакомился еще в 1858 году. Тот недавно получил место капельмейстера Штутгартского королевского театра.

Он не ошибся — Эккерт встретил его как старого доброго друга и устроил наилучшим образом. Вагнер надеялся в спокойной обстановке наконец закончить первый акт «Нюрнбергских мейстерзингеров», получить за них аванс и жить в «величайшем уединении, вдали от всех», одновременно «пустить в ход все усилия, чтобы раздобыть денег».

И вот однажды вечером, 3 мая, сидя в гостях у Эккерта, Вагнер получил «в довольно поздний час карточку какого-то господина, называвшего себя „секретарем короля Баварии“». Он вспоминал: «Очень неприятно пораженный тем, что местопребывание мое в Штутгарте уже стало известно проезжающим, я велел сказать, что меня нет, и вскоре после того вернулся к себе в гостиницу»[405]. Он не без оснований опасался, что его ищут кредиторы…

Именно так начался новый этап в жизни Рихарда Вагнера, определивший не только его дальнейшую судьбу, но и жизнь еще одного человека — баварского короля Людвига II. Взаимопроникающее влияние этих двух личностей друг на друга настолько велико, что их имена слиты в истории в некое единое целое; невозможно говорить об одном, не упоминая другого[406]. И для полного раскрытия образа Вагнера требуется остановиться более подробно на личности короля Людвига.

Из монархов второй половины XIX века вряд ли найдется венценосец, который более обращал на себя внимание и историков, и общества, и деятелей различных искусств, чем Людвиг II Баварский. Причем оценка его царствования учеными-историками прямо противоположна оценке его личности литераторами и художниками. Находясь на вершине власти, он воплотил в себе в наивысшей степени все противоречия «века романтизма» — в этом он, пожалуй, как никто близок Вагнеру. Людвиг — настоящий герой новелл Роберта Шумана или Эрнста Теодора Амадея Гофмана. И он же — реальная историческая личность, приведшая свою страну к глубочайшему кризису. Многие события его жизни, а особенно смерти до сих пор остаются покрытыми непроницаемой тайной и вряд ли когда-нибудь станут известны широкой публике, как и положено для настоящего романтического героя. Людвиг II — такой же Романтик с большой буквы, как и Рихард Вагнер!

Людвиг был представителем древнего рода Виттельсбахов. Характерно, что Витгельсбахи одними из первых в Европе стали покровительствовать наукам и искусствам. Так, уже в 1422 году баварский герцог Иоганн Витгельсбах пригласил к своему двору знаменитого художника Яна ван Эйка[407], заложив тем самым первый камень в последующее здание «виттельбахского Парнаса». Впоследствии многие представители рода были просвещенными любителями прекрасного, уделяя изящным искусствам чуть ли не больше времени и внимания, чем государственным делам.

Людвиг I, дед Людвига II, с юных лет сочинял стихи, писал картины, коллекционировал произведения искусства. Он считал своей задачей сделать из Мюнхена культурную столицу Германии. При нем были построены знаменитые Старая пинакотека — картинная галерея с богатейшей коллекцией европейской живописи XIV–XVIII веков — и Новая пинакотека, экспонирующая произведения художников XIX (позднее и XX) века, а также Глиптотека, в которой представлено одно из лучших в Европе собрание античных скульптур.

Его сын Максимилиан II, отец будущего Людвига II, став королем, также окружил себя художниками, поэтами, архитекторами и учеными.

Так что для Людвига II было вполне естественно продолжить традицию своего рода. Он был достойным внуком и сыном. Страсть к искусству и архитектуре захватила его целиком.

Своеобразная мистическая связь с кумиром Людвига Рихардом Вагнером, можно сказать, началась с самого рождения будущего короля: он появился на свет в 1845 году, когда композитор закончил либретто своего «Лоэнгрина». Он работал над либретто почти три года, начав в 1842-м — тогда же, когда был заключен брак родителей Людвига (еще один знак свыше!). Впоследствии опера о Лебедином рыцаре станет роковым лейтмотивом в судьбе Короля-лебедя, как называли Людвига; даже свою смерть он найдет в водах озера, где и по сей день плавают прекрасные белые лебеди, словно напоминая о своем покинувшем эту землю короле.

Живший в мире собственных грез, с детства воображавший себя шванриттером[408], король, предпочитавший одиночество любому самому блестящему обществу, тем не менее, искал в реальной жизни того, кто мог бы понять его натуру, кого мы бы сейчас назвали духовным учителем, гуру. Сам по себе поиск такой поддержки, безусловно, говорит о слабости или глубоком отчаянии того, кто ее ищет. Это не что иное, как неосознанное желание получить защиту, стремление опереться на сильное плечо или столь же неосознанное бегство от одиночества, поднятого на знамя в реальной жизни: «Я одинок, но всё же я такой не один». Ведь должен же быть где-то человек, близкий по духу, тот учитель, который должен воплощать в себе самые дорогие для ученика идеалы, наиболее страстно желаемые для претворения в жизнь. И здесь не имеет значения социальный статус — подобные настроения могут быть свойственны как простому смертному, так и королю.

Вагнер и стал для Людвига таким учителем. В его произведениях представал тот мир, в который Людвиг всей душой стремился убежать от действительности. Герои вагнеровских опер — это сам Людвиг, воплощения различных сторон его личности. Он и Лоэнгрин, и Зигфрид, и Тристан, и Тангейзер, и Летучий голландец… Композитор сумел увидеть, понять и воплотить все грани души короля. Значит, Вагнер — божество. И это божество понимает его, одинокого; с ним можно открыто говорить обо всем, и при этом он, будучи композитором, апеллирует не столько к рациональному, сколько к эмоциональному началу.

Будет большой ошибкой и полным непониманием личностей Людвига и самого Вагнера считать, что в их отношениях король покровительствовал композитору. В материальном плане — да, но в эмоциональном — скорее, наоборот, композитор снисходил до короля, владыка вечного идеального мира милостиво благоволил владыке мира бренного. В отличие от столь же глубокой и искренней дружбы с Листом, где гении были на равных, в общении с Людвигом Вагнер занимал главенствующую позицию. И всё же ни один из них не стал бы тем, кем стал, без другого.

Считается, что Людвиг впервые услышал музыку Вагнера и узнал о его существовании в день своего шестнадцатилетия, 25 августа 1861 года[409]. Это маловероятно уже потому, что слава Вагнера-композитора гремела по всей Германии, а Людвиг, страстно интересовавшийся театром, просто не мог не знать о немецком гении. Существует признание самого короля — правда, написанное позднее — в том, что он познакомился с личностью Вагнера сначала даже не по его музыке, а по его философско-литературным трудам, и случилось это не позднее 1860 года: «Я читал, перечитывал и чувствовал себя совсем очарованным! Да, это было совершенно то, что я понимал в задаче искусства! Это именно то слияние поэзии с музыкой, которое должно проявить искусство будущего![410] И это принадлежало человеку, чувствовавшему в себе силу создать нечто такое возвышенное, такое чудесное! Это чувствовалось в его словах, которые низвергались потоком лавы, которые должны были привести к доброму концу избранное им призвание, потому что он владел тою печатью гения, которая идеал превращает в действительность (курсив наш. — М. З.). И у этого героя духа были связаны крылья; презренные препятствия мешали его небесному полету и приковывали его к земле! Он искал человека, который имел бы возможность и желание помочь ему… Вскоре после того я услышал „Лоэнгрина“… Воспитанный в Hohenschwangau[411], я в плоть и кровь воспринял эту легенду о Лебедином рыцаре, полную такой невыразимо поэтической прелести! Сколько раз, сидя во дворе замка под цветущими липами, осенявшими образ Богоматери, я мечтал об этой легенде. Сколько раз в своих мечтах я видел этого рыцаря, плывущего по воде со своим верным лебедем. Тут я нашел мечты моего детства, мои фантазии юноши олицетворенными чудным образом. И они, эти столь знакомые мне образы, говорили мне в опьяняющих меня звуках, как сладкий аромат цветущих лип… Как мы стали друзьями, друзьями в самом возвышенном, идеальном смысле этого слова, которым так злоупотребляли, знает свет. И этот свет, который я никогда не любил, делает то, что я всё более и более удаляюсь от него в себя самого и в тот маленький кружок людей, которые думают, как я, которые понимают нашу дружбу… Бог в своей благости дал мне радость найти возможность осуществить планы моего дорогого друга и быть для него в самом маленьком размере тем, чем он был для меня в бесконечном»[412].

Показательно (еще один знак свыше?), что в день своего шестнадцатилетия Людвиг впервые услышал именно «Лоэнгрина», с которым ассоциировал себя с детства. Это событие оставило в душе юного принца такой неизгладимый след, что, пожалуй, день знакомства с «Лоэнгрином» действительно можно считать днем рождения того Людвига, каким он станет впоследствии. Отныне его духовным отцом навсегда стал Рихард Вагнер.

Что же касается родства душ, то Т. Новиков[413] и А. Медведев, авторы книги «Белый лебедь: Король Людвиг II» (СПб., 1998), точно подметили: «И композитор, и король сознавали бесплодность своих усилий быть понятыми современниками, они творили для вечности. Вагнер много размышлял о трагедии артиста в современном мире. Для него юный король явился живым воплощением легендарного Лоэнгрина. И сам Людвиг II чувствовал, что он, подобно пришельцу из мифа, осужден на исчезновение, если не встретит непогрешимой веры в абсолютную красоту, которая одна только может возвысить до его чувств прозу окружающей жизни. Увы! В этом мире такой веры нет. Познавшие высшую любовь, посвященные служению красоте обречены до конца дней сохранять самый высокий вид эгоизма — сознание своей избранности. Мир грубо мстит идеалистам, опровергающим своей жизнью стойкое убеждение, будто есть только одно божество, достойное изваяния и молитв, — золотой телец. Только родственные души, способные понять, почувствовать, поверить, что есть миры, где существует то, чего не может быть в мире низменной жизни, — только они способны оказать поддержку друг другу и дать надежду»[414].

Ведь и для Вагнера, измученного нападками критиков и вечно нуждавшегося в материальных средствах, был необходим человек, который бы понял его искусство и поклонялся бы ему беззаветно, словно божеству. Насколько Людвигу был необходим Вагнер, настолько и Вагнеру был необходим Людвиг. Их союз можно было бы назвать идеальным.

Только есть одно «но». Людвиг действительно был предан Вагнеру всем сердцем, не заботясь о том, что такая преданность может быть ему самому даже во вред. Его отношение к учителю носило яркий эмоциональный характер, абсолютно без примеси чего-то рационального. У Вагнера же первые восторги от встречи с родственной (и, что немаловажно, имеющей возможность оказать существенную материальную поддержку) душой довольно быстро переросли в рациональное осознание выгод, которые этот союз мог ему принести, хотя эмоции также играли не последнюю роль.

Судьба свела этих людей именно тогда, когда это было необходимо им обоим: Людвигу нужно было стать тем, кем он стал; Вагнеру — постараться остаться тем, кем он был.

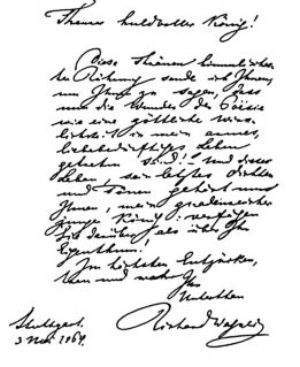

Тотчас же по вступлении на престол Людвиг II послал своего доверенного человека Франца фон Пфистермайстера[415] разыскать и пригласить в Мюнхен Рихарда Вагнера. Это и был тот самый человек, «называвший себя секретарем короля Баварии», получение визитки которого неприятно поразило Вагнера в Штутгарте. Пфистермайстеру действительно пришлось очень постараться, чтобы выполнить приказ своего короля. Он тщетно искал Вагнера сначала в Вене, затем в Мариафельде, и, наконец, к величайшей своей радости, нашел его в Штутгарте. Кабинет-секретарь передал композитору письмо молодого короля вместе с его портретом и кольцом, посланными в подарок. Вагнер вспоминал: «В немногих, но проникших в самую глубь моего сердца словах монарх выражал восхищение моей музыкой и свое твердое намерение отныне в качестве друга избавить меня от гонений судьбы»[416].

Кроме того, Пфистермайстер сообщил композитору, что король желает видеть его немедленно и что на следующий день они отбывают в Мюнхен. Жизнь Вагнера резко повернулась на 180 градусов. Последним мрачным напоминанием судьбы о годах, полных лишений и унижения, стало полученное на прощальном обеде у Эккерта известие из Парижа о смерти «злого гения» Мейербера…

В тоже время управляющий Мюнхенским придворным театром барон фон Галль (Gall) сообщил Вагнеру, что «Лоэнгрин» принят к постановке (опять знак свыше — именно «Лоэнгрин»!), и тут же вручил причитающийся автору гонорар. «В пять часов вечера, — записал Вагнер, — я встретился на вокзале с Пфистермайстером, чтобы вместе с ним отправиться в Мюнхен. Туда было дано знать по телеграфу о нашем приезде на следующее утро. В тот же день я получил из Вены письма, самым настойчивым образом отговаривавшие меня от намерения вернуться туда. Но ужасам этого рода больше не суждено было повторяться в моей жизни. Путь, на который судьба призывала меня для высших целей, был полон опасностей, никогда не был свободен от забот и затруднений совершенно не известного мне до сих пор характера. Но под защитой высокого друга бремя пошлых жизненных невзгод никогда больше не касалось меня»[417].

Это последние строки вагнеровских воспоминаний, озаглавленных «Моя жизнь». В том, что он завершил их именно так, возможно, кроется глубокий символический смысл. Композитор начал диктовать свои мемуары Козиме 17 июля 1865 года, в самый пик отношений с Людвигом II, а закончил через 15 лет, в 1880 году, когда достиг предела своих мечтаний и был занят созданием «лебединой песни» — «Парсифаля». Встреча с королем действительно воспринималась им как освобождение от прошлой жизни и начало жизни совершенно новой, окончательный водораздел между «революцией снизу», мечты о которой когда-то лелеял композитор, и «революцией сверху», исповедуемой им ныне. Переход от теории к практике!

В этом отношении очень показательна статья «О государстве и религии», написанная Вагнером в августе 1864 года. В ней окончательно оформляется идея о том, что только воля идеального монарха, благородного и просвещенного, сможет возродить страну и привести ее в едином патриотическом порыве к торжеству духа. Эта статья, вдохновленная знакомством с молодым королем, — наглядная демонстрация того, что «бывший революционер» снова воскрес для новой, романтической (то есть изначально обреченной на поражение) борьбы…

Пожалуй, именно Людвиг II воскресил в Вагнере веру в то, что его грандиозные мечты о перевоспитании мира могут быть воплощены в реальности. Ведь имея преданного покровителя в лице короля, первого лица в государстве, можно надеяться возвести высокое искусство в ранг закона; во всяком случае, высшие сановники традиционно раболепно следуют пристрастиям своего монарха. Значит, высший свет Баварии будет исповедовать идеалы Вагнера; следовательно, он сразу получает в свое распоряжение целое государство. Повторим, Вагнер надеялся, что можно воспитать вкус публики «в одной отдельно взятой Баварии», а уже оттуда распространить свет истинного искусства сначала на всю Германию, а затем и на весь мир. «Утопия», — отчаивался Вагнер до встречи с Людвигом II. «Реальность!» — поверил он после этой встречи.

И в то же время столь быстрые перемены, произошедшие в его душе, нельзя относить исключительно на счет перемен в его жизни. Просто зерно упало на хорошо удобренную почву. Только непрерывная внутренняя эволюция мировоззрения самого Вагнера могла привести к столь благоприятным результатам. Король лишь вдохнул жизнь в то, что ждало освобождения от уз разочарования.

Итак, Людвиг обещал оказать композитору самое радушное гостеприимство и материальную поддержку. Вот она, та «своевременно предложенная, основательная помощь», о которой тщетно мечтал Вагнер в тяжелые дни бегства из Пенцинга от кредиторов, находясь на грани отчаяния, устав от бесконечных нападок критики, не находя понимания среди театральных деятелей, которые намеренно искажали идеи его опер, и певцов, занятых лишь собственным успехом у публики в ущерб цельности впечатления от произведения. (Людвиг II, помимо прочего, единовременно уплатил все долги композитора, таким образом, полностью избавив его — правда, лишь на время — от преследования кредиторов.).

Эпохальная встреча состоялась 4 мая 1864 года. Встретились юноша-монарх и умудренный жизнью гений-композитор; один был полон радужных надежд, другой давно утратил прежние иллюзии; один наугад стремился к несбыточной мечте, другой слишком хорошо представлял себе, чего он хочет получить от жизни. И вместе с тем они были нужны друг другу и встретились именно тогда, когда эта нужда стала особенно острой. Точно подметила В. Александрова: «Судьбе угодно было, чтобы Вагнер указал неопределенному влечению Людовика (так у автора. — М. З.) к прекрасному и возвышенному совершенно определенное гармоническое содержание и наметил ближайшую цель для деятельности короля, а Людовик II помог Вагнеру в его сложных композиторских стремлениях, в его революционной работе под флагом новых музыкальных идей»[418].

Мы уже говорили, что эту необычную дружбу короля и композитора невозможно по-настоящему понять вне контекста личностей обоих. Впоследствии только ленивый не будет обвинять Вагнера в том, что он цинично воспользовался благосклонностью экзальтированного монарха, человека «не от мира сего», тратил направо и налево средства, которые тот в силу умственной ограниченности «неограниченно» (да простит читатель за тавтологию) ему предоставлял, и совершенно не ценил духовную составляющую их отношений. (Версию об якобы имевшей место гомосексуальной подоплеке событий мы даже рассматривать не будем ввиду ее полной абсурдности; нужно совершенно не знать Вагнера, чтобы сочинить подобный бред.) Так что же было в действительности?