Мао Цзэдун.

«КИТАИЗАЦИЯ» МАРКСИЗМА И СТАЛИНИЗАЦИЯ КПК.

Несмотря на амбициозность Ван Мина, Мао зря волновался. Конечно, коварный Ван умел произвести впечатление, то и дело бравируя своими московскими связями. Но все же вождем КПК до сих пор кремлевский диктатор видел отнюдь не его, а Мао Цзэдуна. Правда, отношения Мао со Сталиным не всегда развивались гладко, а во время «Сианьского инцидента» и вовсе напряглись до предела. К тому же бывший сотрудник ИККИ Ван Мин умел настолько искусно представить себя человеком Кремля, что Мао на самом деле иной раз казалось, что за его спиной маячит образ всесильного большевистского лидера, то и дело демонстрировавшего КПК, кто был хозяином. Так что, отправив своего эмиссара в Москву, Мао все-таки не мог не думать о том, какова будет реакция «великого» Сталина на внутрипартийные дела в КПК.

А Жэнь Биши тем временем развил в Москве бурную деятельность. Его миссия была деликатной. С одной стороны, он не мог открыто выступить против Ван Мина, так как не был до конца убежден, прав ли Мао в своем понимании сталинской тактики. С другой стороны, ему нужно было добиться окончательного признания Мао главным вождем КПК. Вот почему начал он действовать осторожно. Едва приехав, в середине апреля, он под псевдонимом Чэнь Линь (в русской транслитерации того времени — Чжэн Лин) представил коминтерновскому Президиуму обширные тезисы о положении в Китае. В них он постарался изобразить дело так, что с приездом «товарища Вана», передавшего инструкции Коминтерна, КПК исправила все ошибки и теперь ее ЦК, представителем которого является Мао, все делает правильно.

Никакого ответа на свои тезисы он не получил. А потому, взволновавшись, выступил в середине мая на заседании Президиума ИККИ с огромным докладом, в котором, усилив славословия в адрес Ван Мина, вновь сделал все, чтобы развеять сомнения (если таковые вообще имелись) вождей Коминтерна в Мао Цзэдуне. Он явно дал понять: Мао не меньше Ван Мина верен Москве, у него нет и не может быть проблем с единым фронтом, так что лучше уж ничего не менять в руководстве китайской компартии. Пусть уж Мао останется во главе!67

В результате его усилий Коминтерн в конце концов принял решение, нужное Мао. После консультаций Димитрова со Сталиным руководство ИККИ в середине июня заявило о «своем полном согласии с политической линией [китайской] компартии», поддержав на этот раз даже маоцзэдуновский курс на развитие партизанской борьбы в тылу японских войск и на сохранение полной политической и организационной самостоятельности компартии в едином фронте68.

Более того, оно дало «добро» на избрание Мао Цзэдуна Генеральным секретарем ЦК — вместо Ло Фу. В начале июля 1938 года Димитров передал это решение собиравшемуся на родину Ван Цзясяну, исполнявшему до тех пор обязанности главы делегации китайской компартии в Коминтерне. Жэнь Биши, остававшийся по решению Политбюро ЦК КПК в Москве преемником Ван Цзясяна, присутствовал при беседе69. Вот что сказал тогда Димитров: «Вы должны передать всем, что необходимо поддержать Мао Цзэдуна как вождя Компартии Китая. Он закален в практической борьбе. Таким людям, как Ван Мин, не надо бороться за руководство. Только сплотив КПК, можно создать [единую] веру. В Китае ключевым вопросом общенародного сопротивления Японии является единый антияпонский фронт, а ключевым вопросом единого фронта является сплочение КПК. Победа единого фронта зависит от единства партии и сплоченности [ее] руководства»70.

Вернувшись в Китай, Ван Цзясян 14 сентября на совещании Политбюро в Яньани доложил о решениях Москвы71. Участник совещания Ли Вэйхань вспоминает: «На заседании Ван Цзясян передал… точку зрения Димитрова [на самом деле это была точка зрения Сталина, Димитров только озвучил ее], который недвусмысленно указывал на то, что вождем китайского народа является Мао Цзэдун. Слова Димитрова оказали огромное влияние на присутствовавших. С тех пор наша партия лучше и яснее осознала руководящее положение Мао Цзэдуна; вопрос о едином партийном руководстве был разрешен»72.

Мао, разумеется, остался доволен. И услугу, оказанную ему Сталиным, Жэнь Биши и Ван Цзясяном, оценил по достоинству. Не случайно, спустя несколько лет, в июне 1945-го, на VII съезде партии, он признает: «Если бы не директива Коминтерна, [нам] было бы очень трудно решить проблему [руководства]»73. Тогда же, ратуя за избрание Ван Цзясяна в ЦК, Мао напомнит делегатам: «По возвращении из Москвы он сумел совершенно правильно доложить о линии Коминтерна»74.

Наконец-то он мог праздновать победу. После того как Ван Мин оказался низвергнут самим Коминтерном, никаких серьезных противников в партии у него больше не было. За полгода до того, в апреле 1938-го, не выдержав изоляции, из Яньани в Ханькоу бежал Чжан Готао, заявивший затем открыто о своем выходе из КПК. Мао, Ло Фу, другие партийные лидеры тут же формально оформили его исключение, обвинив дезертира в «оппортунизме». Через два месяца, в середине июня, решение китайского Политбюро утвердил Президиум ИККИ75.

Сделав в середине 1930-х годов выбор в пользу Мао Цзэдуна, Сталин, как видно, с завидным упорством продолжал вести дело к укреплению вертикали власти в китайской компартии вокруг своей креатуры. Он явно исходил из того, что только превращение КПК в партию русского, вождистского, типа (то есть фактически ее сталинизация) могло обеспечить ей победу в будущей, послевоенной, гражданской войне с Гоминьданом.

Сталинизация КПК, разумеется, требовала двух вещей: усиления безграничного культа вождя-мыслителя, а также полного подавления внутрипартийной оппозиции, пусть даже вымышленной, если реальной не существовало. Во всем этом Сталин мог оказать Мао огромную помощь.

В 1938 году в СССР с новой силой развернулась пропаганда культа личности Мао. На этот раз вождя КПК уже изображали «мудрым тактиком и стратегом», обогатившим мировую военную мысль «блестящей теорией» антияпонской партизанской войны. Боевые действия 8-й армии в тылу врага расхваливались на все лады, а формуле Мао «враг наступает — мы отступаем; враг остановился — мы тревожим; враг утомился — мы бьем; враг отступает — мы преследуем» придавалось даже какое-то мистическое значение76. Срочно был подготовлен и издан сокращенный перевод книги Эдгара Сноу «Красная звезда над Китаем», из которой изъяли все самокритичные замечания Мао о его детстве и юности. Текст книги сильно урезали и отполировали, чтобы яснее оттенить главную мысль Сноу: Мао Цзэдун — «законченный ученый классического Китая, глубокий знаток философии и истории, блестящий оратор, человек с необыкновенной памятью и необычайной способностью сосредоточения… Интересно, что даже японцы рассматривают его как самого блестящего китайского стратега… Он совершенно свободен от мании величия, но в нем сильно развито чувство собственного достоинства и твердой воли»77. За несколько месяцев до того перевод автобиографии Мао из книги Сноу был опубликован в журнале «Интернациональная литература»78. В 1939 году ОГИЗ выпустил канонический биографический очерк Мао, основанный на заново отредактированной записи Сноу, которая была частично дополнена собственной информацией ИККИ79. Тогда же на прилавках Москвы появились брошюра «Мао Цзэдун. Чжу Дэ (Вожди китайского народа)», авторство которой принадлежало бывшему соученику Мао Цзэдуна по Дуншаньской начальной школе высшей ступени и педагогическому училищу города Чанши, писателю Эми Сяо (Сяо Саню), жившему тогда в Москве. Из этой книги также становилось ясно, что Мао — «образцовый» руководитель антияпонской борьбы и китайского коммунистического движения80.

Примерно в то же время, едва получив известие о сталинском благословении, к насаждению собственного культа личности приступил и Мао. Важным рубежом в этом деле стал созыв в конце сентября 1938 года 6-го расширенного пленума ЦК КПК. Форум был долгим (с 29 сентября по 6 ноября), и выступал на нем Мао обстоятельно. Надо было решить кучу проблем, главная из которых состояла в том, чтобы идейно обосновать свою диктатуру. И Мао это полностью удалось. Его огромный доклад, который он читал в течение трех дней, потряс слушателей.

Особенно впечатлил всех седьмой раздел — «Место Компартии Китая в национально-освободительной войне». Именно здесь Мао изложил наброски новой, призванной стать канонической, истории партии. Вот что он сказал:

«Наша партия выросла и окрепла в борьбе на два фронта. В целом за свое семнадцатилетие наша партия научилась применять… марксистское оружие — метод борьбы на два фронта в идеологии, политике и работе против правого оппортунизма, с одной стороны, и левого оппортунизма — с другой. До 5-го пленума наша партия боролась против правого оппортунизма Чэнь Дусю и левого оппортунизма Ли Лисаня… После 5-го пленума были еще два случая исторической внутрипартийной борьбы. Речь идет о совещании в Цзуньи и об исключении Чжан Готао из партии. Благодаря тому, что совещание в Цзуньи выправило серьезные принципиальные ошибки левооппортунистического характера, допущенные во время борьбы против 5-го похода, и сплотило партию и Красную армию, ЦК и главные силы Красной армии смогли успешно завершить Великий поход… Благодаря тому, что… была развернута борьба против правого оппортунизма Чжан Готао, [мы] добились соединения всех частей Красной армии и дальнейшего сплочения всей партии на героическую борьбу против Японии»81. В общем — до самого последнего времени в партии имели место многочисленные ошибки, и только сейчас КПК (под руководством Мао) оказалась сплоченной вокруг правильной линии.

Что же теперь требовалось от членов партии и в первую очередь от ее кадров (ганьбу)? Учиться, учиться и еще раз учиться. «„После правильной политической линии кадры являются решающим фактором“, — процитировал Мао слова Сталина[78]. — Мы не должны забывать этой бесспорной истины… Поэтому повышение теоретического уровня нашей партии является неотложным вопросом, к разрешению которого мы должны приложить все свои силы»82.

Чему же надо учиться? Разумеется, правильной идеологии — теории Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Но (и здесь уже Мао перефразировал Ленина) надо иметь в виду, что «теория — не догма, а руководство к действию».

Именно эта последняя мысль являлась главной в докладе. Развивая ее, Мао выдвинул тезис о необходимости некоей «китаизации марксизма». «На протяжении тысячелетий, — сказал он, — история нашего великого народа протекала на основе определенных законов, характеризовалась рядом национальных особенностей и создала множество культурных ценностей… Мы — приверженцы марксистского подхода к истории. Мы не можем расчленять историю на части. Мы должны обобщить все наше прошлое — от Конфуция до Сунь Ятсена. Мы должны принять это драгоценное наследство, и оно станет для нас большим подспорьем в руководстве нынешней великой борьбой[79]. Коммунисты являются марксистами-интернационалистами, однако марксизм может быть претворен в жизнь только через национальную форму. Абстрактного марксизма не существует, есть только марксизм конкретный. Конкретный марксизм — это марксизм, который применяется в конкретной борьбе, в конкретных условиях китайской действительности, а не марксизм, который применяется абстрактно. Если коммунисты, являющиеся частью великого китайского народа, плотью от плоти, костью от кости этого народа, будут трактовать марксизм в отрыве от особенностей Китая, то это будет абстрактный, пустой марксизм»83. И далее: «Поэтому при китаизации марксизма в каждом отдельном случае нужно считаться с особыми чертами Китая, то есть исходить из национальных особенностей Китая. Это стало для нашей партии насущной задачей, настоятельно требующей полного понимания и ожидающей своего разрешения. Нужно положить конец иностранным шаблонам и петь поменьше пустых и абстрактных песен. Догматизм надо отправить на покой и заменить его живыми и жизненными, родными и привычными, приятными для слуха и радостными для глаза китайского народа китайским стилем и китайской манерой»84. Таким образом, только «китайский марксизм» должен был стать идейной основой объединенной Компартии Китая. Тех же коммунистов, кто мог с этим не согласиться, Мао предупредил: «После настоящего 6-го расширенного пленума Центрального комитета [мы] развернем во всей партии соревнование по изучению марксистской теории; посмотрим, кто уже действительно чему-нибудь научился, кто учится больше, кто учится лучше». Недоучек же и тех, кто придерживался «неправильных взглядов», Мао призывал «перевоспитывать», а если этот метод не даст положительных результатов, то к ним следовало применять решительные меры воздействия, «для того чтобы добиться исправления»85. О каких мерах шла речь, члены пленума могли только догадываться. Дело было в конце 1938 года, и все знали, что происходило в Советском Союзе.

Текст доклада почти немедленно стал известен в Москве (его привез с собой в конце января 1939 года Линь Бяо, прибывший в Советский Союз на лечение и учебу)86, но никакой негативной реакции не последовало. Да и не могло. Курс Мао на идейное обоснование «китайского марксизма» соответствовал тактической линии Сталина. Он как нельзя лучше помогал КПК расширить ее влияние в массах. Кроме того, выражал понятное Сталину желание новоблагословенного вождя КПК предстать перед членами своей партии в виде великого теоретика.

Наряду с политической постепенно стала налаживаться и личная жизнь Мао. Вьюжная зима 1937/38 года миновала, а с ней исчез и горький осадок от ссоры с бросившей его женой. Что толку вздыхать о минувшем? Дни шли за днями, и коротать их в уединении было глупо. Со всех концов страны в Яньань приезжали десятки молоденьких женщин, революционно настроенных, преданных партийному делу да к тому же еще и симпатичных. Особенно выделялись среди вновь прибывших две стройные красавицы — шанхайская кинозвезда Лань Пин («Голубое яблоко») и кантонская певица Ли Лилянь.

Они появились в Яньане в конце августа 1937 года, незадолго до бегства Цзычжэнь. В то время, правда, Мао не обратил на них никакого внимания. Слишком глубоко переживал он семейную драму. Этим тут же воспользовались два человека — Кан Шэн и Отто Браун. Первый из них знал когда-то Лань Пин, которая в начале 30-х годов даже была его любовницей. Новая встреча с ней в яньаньском пещерном лагере разбудила старые чувства, и любвеобильный Кан стал захаживать к своей бывшей пассии. Что же касается Брауна, то он заинтересовался Ли Лилянь. Она была замужем, но это его ничуть не смутило. Все время в Яньани он страдал от одиночества. После поражения в Цзуньи ему приходилось несладко. Мао, Ло Фу и армейские командиры открыто презирали его. Жил он в маленьком доме с нарядным палисадником недалеко от Мао Цзэдуна вместе с американским доктором ливанского происхождения Джорджем Хэйтемом (Ма Хайдэ), который приехал на север Шэньси вместе с Эдгаром Сноу в июле 1936 года да так и остался с китайскими коммунистами. Дружелюбный и мягкий Джордж сочувствовал своему влюбленному соседу, несмотря на то, что трудно было себе представить двух более противоположных людей, чем он и Браун. Джордж был общительным и добрым, с большими и «грустными семитскими глазами, черными, как маслины». Типичный же ариец Браун, как мы помним, покладистостью не отличался. К тому же всех приезжавших в Яньань иностранцев, в том числе даже Агнес Смедли и Пегги Сноу, он воспринимал как агентов буржуазных спецслужб, а потому шарахался от них как от прокаженных. Единственным исключением стал Джордж, с которым Браун не только делил жилье, но и ходил на охоту. Он очень хотел вернуться в СССР, но Москва не давала ему разрешения на отъезд. И тут ему встретилась Ли Лилянь, очень живая, веселая, любившая застолья, игру в пинг-понг, танцы и разговоры о политике и искусстве. В 1938 году она бросила мужа и вышла замуж за Брауна, который буквально ошеломил ее своим натиском87.

Хорошо устроить свою личную жизнь мечтала и Лань Пин. Связь с Кан Шэном не была для нее перспективной. Тот был женат и разводиться не собирался. Надо было искать что-то более определенное. И молодая, но достаточно опытная женщина решила идти ва-банк. Ее целью стал сам Председатель Мао.

Лань Пин была амбициозна, тщеславна и целеустремленна. В свои 23 года она уже в полной мере познала жизнь. Родилась эта женщина в марте 1914 года на востоке Китая, в провинции Шаньдун, в семье богатого плотника Ли Дэвэня. Ее родным городом был Чжучэн, небольшой старинный уездный центр в ста ли от побережья Желтого моря. Отец дал ей первое, детское, имя — Шумэн («Чистая и безыскусная»), однако жизнь, ожидавшая ее, не была простой и безоблачной. Первые же проблемы возникли в семье. Алкоголик-отец нещадно бил мать, пьяные ссоры следовали одна за другой, и наконец мать и дочь бежали из дома. Лет десять перебивались у одного богатого землевладельца, но, поняв, что жизнь — не сахар, бросили все и уехали в отчий дом матери, находившийся в городе Цзинань, большом и шумном провинциальном центре Шаньдуна. От Чжучэна у маленькой девочки, с семилетнего возраста носившей уже новое, взрослое, имя Юньхэ («Журавль в облаках»), осталось только одно приятное воспоминание. Молодой директор начальной школы, где она какое-то время изучала Конфуция, очень худой и высокий, в больших круглых очках. Она хорошо помнила, как он смотрел на нее, как заговаривал, отчего-то сильно волнуясь, и как однажды пригласил их с матерью переехать к нему. Он нуждался в служанке и, немного помявшись, предложил эту работу матери Юньхэ. От его взглядов и слов у молоденькой девочки сладко замирало сердце, и горячая кровь стучала в висках. Звали этого директора господин Чжан. В 1931 году она встретит его в городе Циндао и неудержимая сила бросит их друг к другу в объятия. Ее бывший директор будет носить уже другое имя, Чжао Юнь, а вскоре изменит и его — на Кан Шэн.

К тому времени Юньхэ превратится в красавицу, сбежит из дома с одной театральной труппой и к началу 30-х станет известной провинциальной актрисой. Она побывает замужем, заимеет кучу любовников, в общем, будет вести богемную жизнь. Был у нее только один физический недостаток: шесть пальцев на правой ноге88. Но это, похоже, ничуть не смущало ее многочисленных поклонников.

Встреча с директором в Циндао имела для Юньхэ большое значение. Кан Шэн ввел ее в незнакомый мир революционной политики, познакомил с интересными людьми, подпольщиками, и вскоре она вновь вышла замуж, на этот раз за коллегу Кана. Под влиянием мужа-коммуниста в феврале 1933-го вступила в коммунистическую партию. Однако через два месяца, когда ее муж был брошен в тюрьму, в панике бежала в Шанхай и, заметая следы, еще раз сменила имя (на Ли Хэ). Но ей все же не повезло. Осенью 1934-го ее тоже арестовали и лишь спустя три месяца освободили. Как и почему ее выпустили, осталось тайной. Возможно, «разобрались в невиновности» красивой женщины, как она потом заявляла, а может быть, получили от нее требуемые признания. Как бы то ни было, но она вышла на волю и вскоре стала известна уже как Лань Пин. Именно под этим псевдонимом она начала по-настоящему блистать как на шанхайской сцене, так и в кино. Особенно удался ей образ Норы, разрушительницы буржуазных устоев, в спектакле по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом». Большую известность принесли ей и кинороли, в том числе в ярких антияпонских лентах «Старый холостяк Ван» и «Двадцать центов». Казалось, все вновь налаживалось: был новый муж, очередные любовники, толпы поклонников, шикарная жизнь. Но в августе 1937 года на Шанхай напали японцы.

Движимая патриотическим подъемом, экспансивная, страстная и романтическая, Лань Пин вместе с очередным любовником, режиссером спектакля «Нора», решила пробираться в Яньань. Призывы компартии к организации единого антияпонского фронта оказались созвучны ее настроениям так же, как и чувствам других левых деятелей китайского искусства.

И вот теперь, в Яньани, ей предстояло сыграть свою главную роль — новой подруги вождя, преданной, нежной и заботливой. Как же умна и коварна была эта женщина! Хрупкая и изящная, как горный цветок, она обладала огромной внутренней силой и неукротимой энергией.

Неоценимую помощь ей в этом важнейшем для нее предприятии оказал старый друг Кан Шэн. Вскоре после отъезда в Москву Жэнь Биши он на всякий случай стал наводить мосты в направлении Мао, решив использовать для этого преданную ему женщину. И вот в конце апреля 1938 года двум заговорщикам представился удобный случай. Мао отправился выступать в Академию искусств им. Лу Синя, расположенную в деревеньке Цяоэргоу, недалеко от Яньани. Это было вновь созданное КПК учебное заведение для подготовки глубоко преданных партии культурных работников. Лань Пин, только что зачисленная в эту же академию преподавателем, заблаговременно заняла место в первом ряду с большой толстой тетрадью. Она ловила каждое слово Председателя, быстро, почти стенографически, записывая все, что он говорил. И Мао, конечно, заметил ее. А как же иначе? Среди загорелых крестьянских лиц ее нежно-белый лик особенно выделялся.

После лекции она подошла к нему.

— Мне еще многому нужно научиться, — сказала она, робея. — Но, благодаря вам, я поняла, что смогу углубить свои знания.

— Ну, если что-то осталось неясно, то не стесняйтесь. Приходите ко мне, разберемся, — ответил Мао и оглядел ее. Тоненькая, очень скромная, с двумя косичками, перевязанными на затылке ленточкой.

Дальше уже было дело Кан Шэна. И тот не заставил себя ждать. Воспользовавшись тем, что он и Лань Пин были земляками, стал вовсю расхваливать Мао Цзэдуну прелести чжучэнских женщин. А через несколько дней пригласил Лань Пин на встречу с вождем. Но только в сентябре 1938 года, когда Мао наконец почувствовал себя триумфатором, Лань Пин стала его любовницей и одним из секретарей. Вскоре после этого она вновь решила сменить имя. С прошлым было покончено, и она попросила Мао выбрать ей иероглифы, приятные ему. И он подыскал их: Цзян Цин («Лазурная река»)[80].

Очередной роман Мао вызвал страшные пересуды в Яньани. Больше всех возмущались пуритански настроенные жены партийных чиновников. Они ужасно жалели Цзычжэнь, прошедшую с ними огни и воды. Цзян Цин же, разумеется, сразу возненавидели и стали поливать грязью. Масла в огонь добавило сообщение, полученное в ЦК из Шанхая от одного из руководителей тамошней партийной организации Лю Сяо, будущего посла КНР в СССР. Тот сообщил, что Юньхэ-Лань Пин «недостойно» вела себя в тюрьме, так что, возможно, в настоящий момент является «гоминьдановской шпионкой»!

И вновь в дело вмешался Кан Шэн. С неутомимой энергией он стал заверять всех в политической благонадежности Цзян Цин. Точку в этом споре поставил сам Председатель, вышедший в конце концов из себя. «Я женюсь на ней», — объявил он своим товарищам по партии и действительно 19 ноября 1939 года сыграл свадьбу89. Кан Шэн торжествовал: предав Ван Мина, он через Цзян Цин вошел в полное доверие к Председателю и скоро стал одним из наиболее близких к нему людей. Именно ему Мао поручил возглавить работу всех тайных спецслужб компартии!

Бедная Хэ Цзычжэнь! Только теперь в полной мере пришлось ей испить ту же чашу, что до нее испила Кайхуэй! Узнав о новой пассии мужа, она испытала глубокое потрясение. Мао послал ей формальный развод, а через два года отправил к ней в Москву их общую дочь. Разрыв, таким образом, был полным. Никаких надежд у нее не осталось. Конечно, она испытала радость от встречи с дочерью, которую не видела три с половиной года. Но это была горькая радость. Первое время она и Цзяоцзяо жили в доме отдыха ЦК МОПР в поселке Монино под Москвой, где Цзычжэнь довольно долго проходила курс лечения. Партучеба, равно как и общественная работа, ей опостылела, ничего не хотелось делать. В результате даже основной экзамен по основам марксизма-ленинизма она сдала на тройку. Осенью 1941 года, после начала войны, ее и дочь перевели в Иваново, в Интернациональный детский дом, где Цзычжэнь стала работать воспитательницей, а Цзяоцзяо — учиться. (В детском доме дочь Мао стали звать Таня Чао Чао90.) Здесь же находились и оба сына Мао — Аньин и Аньцин, приехавшие в Москву осенью 1936 года. Из Шанхая в СССР (через Гонконг, Марсель и Париж) они добирались почти полгода. Кстати, их переездом из Парижа в Москву занимался лично Кан Шэн, работавший тогда, как мы помним, в ИККИ. Оба «героя» достигли, наконец, «берега социализма» в ноябре 1936 года и были зачислены в Ивановский интердетдом под именами Сергей Юнфу и Николай Юншу соответственно91. С Цзычжэнь они познакомились весной 1938 года. Даже стали называть ее мамой. И тут до них дошли известия о новой женитьбе отца. Правдивыми были эти слухи или нет, они не знали, но на всякий случай не спрашивали ни о чем «маму Хэ». «Мы старались хоть как-то отвлечь ее, — вспоминали позже Аньин и Аньцин, — рассказывали всякие истории, анекдоты, говорили о положении в стране, о событиях за границей. Но в этих разговорах никогда не упоминалось имя одного человека, о котором мы все неотступно думали, — имя Мао Цзэдуна»92.

Вместе с сестрой Цзяоцзяо их отец прислал им письмо: «Давно уже я получил от вас письма и фотокарточки, но я не сумел вам написать ответ, прошу извинения, так как вы, наверное, обо мне беспокоились. Я очень рад тому, что вы там продвигаетесь вперед. Юнфу пишет неплохо и видно, что чему-то научился. Это очень хорошо. Однако я хочу сделать вам одно предложение: пока вы молоды, учитесь и изучайте естественные науки, поменьше занимайтесь политикой. Политика — нужная вещь, но… в настоящее время для вас лучше, если вы сделаете упор на естественные науки, социальные же науки [используйте] как подсобные науки. Дело в том, что наука не знает своего предела. Если ты будешь знатоком в естественных науках, то люди будут уважать тебя и возвышать. Когда люди будут к тебе так относиться, то это будет тебя воодушевлять. Но такое отношение имеет и отрицательные стороны: ты можешь зазнаться и тогда не сумеешь твердо стоять на ногах. Это очень опасно. У вас есть своя перспектива. Хорошими или плохими людьми вы будете — это зависит исключительно от вас и от окружающей вас обстановки. Я не хочу вмешиваться в ваши дела, но я лишь хочу высказать это свое мнение. Вы подумайте и решите. Словом, я рад за вас и желаю, чтобы вы были хорошими людьми. Юнфу просил меня написать стихотворение, но у меня сейчас нет желания писать стихотворения. Что же касается книг, то в позапрошлом году через Сиань тов. Линь Боцюй переслал [вам] много книг и журналов. Говорят, что вы их еще не получили. Очень жаль. Я сейчас посылаю вам опять ряд книг, и вы их получите. В будущем я пришлю вам еще больше книг. В этом году мое состояние здоровья стало хуже, я сам собой недоволен, мало стал читать, потому что очень занят. Как вы там живете? Я очень беспокоюсь. МАО ЦЗЭДУН. 31 января 1941 г.»93.

Это было второе письмо от отца сыновьям с тех самых пор, как он покинул их ранним утром 31 августа 1927 года. Первое (краткую записку в девять строк!) он послал за полтора года до того, 26 августа 1939 года94. Ее он передал тогда с Чжоу Эньлаем, который вместе с женой и приемной дочерью летал в Москву на лечение[81].

Не очень-то теплое послание, не правда ли? И ни слова о новой женитьбе. Даже несмотря на то, что Цзян Цин за пять месяцев до того уже родила ему дочь. 3 августа 1940 года в яньаньском госпитале появилась на свет Ли На (Ли «Медлительная»). Ей, как и позже старшей дочери Цзяоцзяо, Мао дал фамилию по своему псевдониму Ли Дэшэн. И имя взял из того же изречения Конфуция — «Благородный муж медлителен в речах, но быстр в действиях» («цзюньцзы юй на юй янь эр минь юй син»)95.

Жизнь продолжалась. И для Мао она открывала новые светлые перспективы. Ко времени рождения Ли На он уже полностью властвовал в КПК, а его войска контролировали несколько партизанских районов в тылу японцев.

Китайско-японская война (1937–1945 гг.).

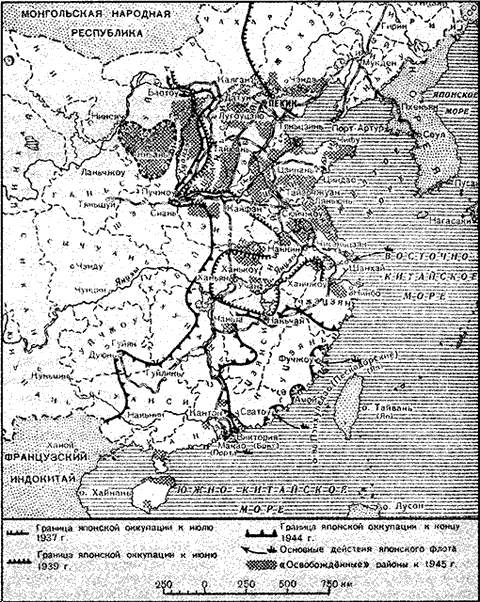

Почти за два года до того императорская армия захватила большую часть Северного, Восточного и Центрального Китая, а также несколько портов на юге и юго-востоке страны. В 20-х числах октября 1938 года пали Кантон и Ухань, и гоминьдановское правительство переехало в город Чунцин (провинция Сычуань). Капитулировать оно по-прежнему не собиралось, но и сил для решительного наступления у него не было. Фронт стабилизировался. Именно этим и воспользовался Мао для того, чтобы установить власть коммунистов в ряде районов, расположенных в глубоком тылу японских войск. Дело в том, что армия микадо в силу своей относительной немногочисленности не могла прочно удерживать всю захваченную ею китайскую территорию. Под ее прямой оккупацией находились только города и другие стратегически важные объекты, в том числе линии коммуникаций. Деревня же во многом жила своей жизнью. Японцы лишь изредка наведывались туда за провиантом, а гоминьдановские чиновники и вовсе потеряли над ней контроль. Вот в эти-то сельские районы Мао и начал посылать свои вооруженные отряды для того, чтобы, по существу, заполнить там вакуум власти. Его стратегия оказалась успешной. К 1940 году в японском тылу было создано более десяти опорных баз КПК (коммунисты в пропагандистских целях называли их «освобожденными районами») и формирование новых стремительно продолжалось96.

В то же время в Яньани Мао, чувствуя поддержку Москвы, продолжал работать над «соединением марксизма с китайской реальностью». В результате ему удалось сформулировать концепцию «новодемократической революции» как особого этапа в развитии освободительного движения Китая. Сделал он это, правда, не без помощи своего способного секретаря Чэнь Бода, который в 1937 году прибыл в Яньань из Бэйпина. По поручению Мао этот «толстоватый неуклюжий человек в очках, с несоразмерно большими ушами и глубоко поставленными глазами»97 уже в 1938 году стал заниматься вопросами теории китайского коммунистического движения. И первым, кстати, заговорил об истории партии как о беспрерывной борьбе на два фронта. Еще 1 июля 1938 года в партийном журнале «Цзефан» («Освобождение») он с благословения Мао опубликовал на эту тему статью к семнадцатилетию КПК98. А затем начал работать над составлением доклада Мао к 6-му пленуму.

Свою новую теорию Мао Цзэдун впервые изложил в середине декабря 1939 года в статье «Китайская революция и Коммунистическая партия Китая». Написал он эту работу в соавторстве с «некоторыми товарищами», среди которых, в частности, были Ло Фу и все тот же Чэнь Бода. После этого, в январе 1940-го, в специальной брошюре «О новой демократии» он развил представленную концепцию. Суть ее заключалась в следующем. Исходя из того, что Китай — страна «колониальная, полуколониальная и полуфеодальная» (термин Ло Фу99), Мао обосновывал необходимость в осуществлении не социалистической, а так называемой «новодемократической» революции. Апеллируя более к национальным, нежели социальным чувствам сограждан, он заявлял о необходимости социальных реформ в духе «трех народных принципов» Сунь Ятсена. При этом трактовал эти принципы крайне либерально, обещая после революции гарантировать права частных собственников, стимулировать национальное предпринимательство и проводить политику протекционизма, то есть привлекать иностранных инвесторов под строгим государственным контролем. Он призывал к снижению налогов, развитию многопартийной системы, организации коалиционного правительства и осуществлению демократических свобод. От «старой западной демократии» теория «новой демократии» отличалась, по словам Мао Цзэдуна, тем, что должна была проводиться в жизнь под руководством коммунистической партии. Однако последняя недвусмысленно меняла свой имидж, выступая уже не как политическая организация рабочего класса, а как организация единого революционного фронта, стремившаяся к объединению «всех классов и слоев населения, которые способны быть революционными». Будущий Китай, утверждал Мао, будет не республикой пролетарской диктатуры, а республикой «объединенной диктатуры нескольких революционных классов»; в экономике новой страны будут сосуществовать как государственная и кооперативная, так и частнокапиталистическая собственность100.

Было понятно, что в своей подспудной борьбе с Гоминьданом Мао начал опираться на демократические традиции китайского общества. Ведь Китай первой половины XX века отнюдь не был страной, никогда не слышавшей о демократии. Многие факторы в то время стимулировали существенное обновление китайской политической культуры. Среди них, как мы знаем, была и победа антимонархической Синьхайской революции 1911 года, провозглашение республики 1 января 1912 года, принятие Конституции 1912 года, выборы в первый парламент и парламентские дебаты, борьба Сунь Ятсена с Юань Шикаем и его планами реставрации монархии, движение за новую культуру 1915 года, антияпонское движение 4 мая 1919 года, сотрудничество и противоборство КПК и ГМД в период первого единого фронта 1924–1927 годов и многое другое. Все эти события усиливали демократические настроения китайской интеллигенции, и именно эта часть общества должна была с энтузиазмом принять «новую демократию». (Как раз в то время, в декабре 1939 года, Мао от имени ЦК подготовил даже специальное решение о привлечении интеллигенции на сторону партии101.).

Нетрудно заметить, что в основу этой концепции Мао положил ноябрьские (1937 года) указания Сталина, развитые им самим в серии знакомых нам выступлений 1938 года. Да, конечно, в новых работах он пошел дальше. Однако в принципе никакого подлинного нововведения с его стороны не было. Его установки в полной мере соответствовали геополитической стратегии кремлевского диктатора. Характерно, что как раз в то время, когда Мао выступал с их развернутым обоснованием, Сталину впервые пришла в голову мысль о роспуске Коминтерна102. Было ли это простым совпадением? Очевидно, нет.

Во второй половине 30-х годов Сталин сам интенсивно работал над развитием новой тактики мирового коммунистического движения. И его беседа с Ван Мином и Кан Шэном в ноябре 1937-го была этому лишь одним из свидетельств. Обмануть он пытался не только китайских интеллигентов и Чан Кайши, но и весь буржуазный Запад. Он хотел заставить их поверить, что компартии разных стран — за исключением, понятно, ВКП(б) — начиная с VII конгресса Коминтерна, отказались от борьбы за социализм, заменив эту цель некой идеей построения гуманного общества «народной демократии». (От того, что Сталин говорил о демократии «народной», а Мао — «новой», суть системы, за которую ратовали и тот и другой, конечно же не менялась.) Новая политика, несомненно, должна была облегчить коммунистам захват власти в их странах после войны. Выступая как национальные «демократические» партии, коммунистические организации и в Европе, и в Азии имели значительно больше шансов установить гегемонию над относительно широкой коалицией националистических сил. Сталин же только выиграл бы от победы своих сателлитов.

Именно желая «надуть» капиталистов, кремлевский вождь в итоге и распустил Коминтерн. Сделал он это в мае 1943 года, однако, как вспоминал югославский коммунист Милован Джилас, Димитров говорил ему, что идея роспуска Коминтерна впервые возникла «во время присоединения балтийских стран к Советскому Союзу», то есть в 1940 году. Вот что сам Сталин заявлял позже по этому поводу: «Положение с Коминтерном становилось все более ненормальным. Мы с Вячеславом Михайловичем [Молотовым, сталинским комиссаром иностранных дел] тут головы ломаем, а Коминтерн проталкивает свое — и все больше недоразумений»103. Да, именно обман лежал в основе сталинской «народной демократии», и в своих частных беседах с товарищами по оружию большевистский лидер не скрывал этого. По словам Джиласа, «сущность его мыслей состояла… в том, что не надо „пугать“ англичан». Под этим он подразумевал, что следует избегать всего, что может вызвать у Запада тревогу по поводу того, что в разных странах в результате революций к власти придут коммунисты. «Зачем вам красные пятиконечные звезды на шапках? Не форма важна, а результаты, а вы — красные звезды! Ей-богу, звезды не нужны!» — сердился Сталин в разговоре с югославами. «А не сумели бы мы как-нибудь надуть англичан, чтобы они признали Тито [главу Коммунистической партии Югославии] — единственного, кто фактически борется против немцев?» — спрашивал он Джиласа, размышляя о ситуации на Балканах104. Точно так же он мыслил и в отношении Китая.

Как всегда, Мао повезло. Со своим «новодемократизмом» он выступил вовремя. А потому заслужил еще большее расположение кремлевского вождя.

Через некоторое время Чан Кайши в ответ на «новую демократию» попытается дать свою, жестко этатистскую, интерпретацию идей Сунь Ятсена. В книге «Судьба Китая» (1943 г.) он объявит необходимым усиление государственного контроля над экономикой и частным предпринимательством, осуществление коллективизации сельского хозяйства, укрепление политической монополии ГМД и искоренение диссидентов105. Эти взгляды, однако, способствуют изоляции Гоминьдана, что, в конечном счете, помимо желания Чана, обеспечит успех «новодемократической политики».

Произойдет это несколько позже, незадолго до решающей схватки между КПК и Гоминьданом, а пока, в начале 1940-х, Мао мог вернуться к внутрипартийным делам. Он уже утвердил себя в качестве главного теоретика партии, и теперь ему надо было подавить «оппозицию» и упрочить свой культ. Иначе, в традициях Сталина, он не чувствовал бы себя полноправным диктатором.

Проще всего было бы разделаться с троцкистами. Но они ни в КПК, ни в Китае уже не имели значения. Основные их кадры оказались исключены из компартии еще весной 1930 года, а в октябре 1932-го их разгромила тайная полиция Гоминьдана. Даже лидер троцкистов Чэнь Дусю оказался за решеткой. В 1933–1934 годах южноафриканский троцкист Фрэнк Гласс с помощью некоторых уцелевших членов китайской левой оппозиции пытался возродить китайское троцкистское движение106, но успеха не имел.

Конечно, Сталин и Коминтерн по-прежнему следили за тем, что творилось в среде троцкистов в Китае, однако никаких практических шагов против них не предпринимали. Только после начала антияпонской войны, да и то на какое-то время, Сталин вновь испытал беспокойство по поводу китайского троцкизма. Связано это было с тем, что в конце августа 1937 года Чэнь Дусю и его товарищи были освобождены Чан Кайши по амнистии. Именно в тот период, как мы помним, Сталин и назначил Ван Мина своим порученцем по борьбе с троцкизмом в Китае. Он тогда попытался оказать соответствующее влияние даже на гоминьдановское руководство. В ноябре 1937-го, например, во время беседы с двумя крупными деятелями Гоминьдана, посетившими Советский Союз, он привлек их внимание к «троцкистской проблеме». «У нас… есть плохие информаторы, — сказал он. — Вот, например, посол Богомолов… [Он] очень сильно тормозил заключение пакта о ненападении [с Китаем]… Мы вызвали Богомолова и спрашиваем, кто он такой. Оказывается, он троцкист, мы его арестовали [Дмитрий Васильевич Богомолов будет расстрелян в 1938 году][82]. Плохих информаторов, и послов в том числе, мы арестовываем… Недавно мы получили еще такую „информацию“ от Меламеда, замещающего сейчас посла: он сообщает, что [китайский милитарист] Бай Чунси получил от Ч[ан] К[ай]ш[и] 50 миллионов долларов в виде подкупа… Как быть с Меламедом? Река Янцзы у вас глубокая? Может быть, утопить его в ней? (Общий смех.)… Вот у нас троцкисты убили одного хорошего человека — КИРОВА. Это был большой человек. Нужно смотреть за японофилами [Сталин явно имеет в виду троцкистов]. Если вы побьете изменников — народ скажет вам спасибо»107.

Сталин, однако, волновался напрасно. После освобождения из тюрьмы Чэнь Дусю объявил об отказе от политической деятельности. Он удалился в небольшой городок в провинции Сычуань, где провел остаток дней в углубленном изучении современных политических наук, философии и древнекитайской филологии. В 1940–1942 годах Чэнь написал ряд статей и писем друзьям, выразив глубочайшее разочарование в каком бы то ни было тоталитаризме, в том числе пролетарском. Он вернулся, таким образом, к идеалам юности, подчеркнув значение непреложных принципов подлинной демократии, гуманизма и методов научного познания мира. Умер он 27 мая 1942 года в возрасте 63 лет108.

А китайское троцкистское движение так и не возродилось. В конце 30—40-х годов в Китае имелось лишь несколько организаций троцкистов, наиболее многочисленная из которых — Китайская революционная партия — насчитывала всего 20–30 человек. Троцкистская цель в Китае, таким образом, оказалась иллюзорной, так что в конце концов перестала волновать Сталина. И это прекрасно поняли главные руководители КПК. Вот что, например, говорил о троцкизме в октябре 1939 года Чжоу Эньлай младшему брату Мао — Цзэминю (они оба тогда находились на лечении в СССР): «Сейчас в Китае троцкисты не представляют опасности, у них нет группировки, они работают в Гоминьдане и в „СС“ [внутригоминьдановская фракция, возглавлявшаяся братьями Чэнь Лифу и Чэнь Гофу; названа по начальным буквам латинского написания их фамилии — Chen]. Поэтому вести борьбу с ними нет особого смысла»109.

С исчезновением реального троцкистского противника роль Ван Мина как главного порученца Сталина по троцкистским делам в Китае свелась на нет; карьера «мифовского птенца» подошла к концу. И вот тогда-то ему (да, именно ему!) выпала участь стать лидером «оппозиции», которую должен был разгромить новоявленный «великий вождь» КПК.

Разумеется, без санкции Сталина Мао Цзэдун не мог развернуть кампанию против Ван Мина. Но вскоре он получил необходимое «добро». В конце 1939-го — начале 1940 года ИККИ подготовил рекомендации ЦК КПК по организационному вопросу к предстоявшему VII съезду КПК. Их должен был устно доложить Мао Цзэдуну и другим членам ЦК Чжоу Эньлай, собиравшийся в конце февраля 1940 года[83] выехать из Москвы в Китай. Вот что говорилось об этом в телеграмме Димитрова Мао Цзэдуну от 17 марта 1940 года: «Чжоу Эньлай информирует вас лично обо всем, что мы обсуждали и согласовали по китайским делам. Нужно все это серьезно рассмотреть и совершенно самостоятельно принять окончательные решения. В случае несогласия с нами по некоторым вопросам — просьба срочно и мотивированно осведомить нас об этом»110.

Какие рекомендации были сделаны, дает представление докладная записка отдела кадров ИККИ Димитрову, хранящаяся в архиве. В ней, в частности, говорится: «Нужно иметь в виду, что среди старых кадров партии Ван Мин авторитетом не пользуется. Во всяком случае, Ван Мин не является в КПК авторитетом, который бы вырос из его деятельности в самой партии. К руководству в партии он выдвинут на IV пленуме ЦК [январь 1931 года] под давлением Мифа [ко времени написания записки Миф был арестован НКВД и расстрелян как «враг народа»]. Ввиду ряда неясностей и сомнений, которые вызываются деятельностью Ван Мина и в связи с бесспорными фактами дезинформации руководства на XVII съезде ВКП(б), на XIII пленуме ИККИ и на VII конгрессе Коминтерна, рекомендовать руководству КПК не выдвигать Ван Мина на первые роли и на ведущие руководящие посты в руководстве партии. Члена Политбюро ЦК Кон Сина [Кан Шэна] и кандидата в члены Политбюро Фан Лина [Дэн Фа] и членов ЦК КПК Гуань Сянъина и Ян Шанкуня рекомендовать руководству партии не выдвигать в состав Политбюро и состав Секретариата ЦК и не использовать на кадровой, организационной и особистской работе. Члена Политбюро и Секретаря ЦК Бо Гу и членов ЦК Ло Мана [Ли Вэйхань], Чэнь Чанхао, Чжан Хао [Линь Юйина] и Кун Юаня рекомендовать руководству партии не выдвигать в состав ЦК и не использовать на кадровой и оргработе и в центральных органах партии…

По материалам отдела кадров ИККИ и из бесед с Чжоу Эньлаем, Чжэн Лином [Жэнь Биши], Мао Цзэминем и другими составлены характеристики на 26 руководящих работников КПК (характеристики прилагаются), которые могут быть выдвинуты на VII съезде в руководящие органы партии. В основном это наиболее авторитетные, испытанные и закаленные кадровые работники партии, прошедшие через тяжелое подполье, через гражданскую войну и в настоящее время ведущие партийную, военную и военно-политическую работу. Из этих 26 товарищей особенно выделяются: Линь Бяо, Хэ Лун, Лю Бочэн, Не Юнчэн [Не Жунчжэнь], Сяо Кэ, Сюй Сянцянь, Чэн[ь] Гуан, Дэн Сяопин, Е Цзяньин, которые пользуются всеобщей известностью не только в партии, но и во всей стране, как руководители и командиры частей 8-й армии; Дэн Инчао (женщина) [жена Чжоу Эньлая], Мао Цзэминь, Гао Ган, Сюй Тэли, Чэнь И, Лю Сяо, Чжан Цици [?], Цзэн Шань являются вполне проверенными и опытными партийными работниками…

Мао Цзэдун действительно является самой крупной политической фигурой в КПК. Он лучше других руководителей КПК знает Китай, знает народ и правильно разбирается в политических событиях и в основном правильно ставит задачи»111.

Подавляющее большинство рекомендованных лиц являлись сторонниками Мао Цзэдуна. Те же, кого Москва предлагала более не использовать на ответственной работе, считались в ИККИ приверженцами Ван Мина. Вновь Исполком Коминтерна и стоявший за его спиной Сталин помогали избранному ими вождю КПК консолидировать власть. На этот раз они даже переборщили: ни Кан Шэна, который, как мы знаем, к тому времени открыто переметнулся на сторону Мао, ни некоторых других партработников Мао Цзэдун уже не считал врагами. Кан Шэна он даже попытался защитить в одном из писем Димитрову. «Кан Шэн, — написал Мао, — надежный человек»112. Интересно, что в то же самое время младший брат Мао Цзэдуна Мао Цзэминь, находясь в 1939 году в Москве, высказывал критические замечания в адрес Кан Шэна: «Сейчас в Яньани создана высшая партийная школа, которой заведует загадочный Кан Шэн. Он среди учащихся создает свою агентурную сеть и вербует людей. Я боюсь, что это не партийная школа, являющаяся кузницей партийных кадров, а школа, через которую Кан Шэн и другие создают свои кадры»113. Возможно, младший брат не был в курсе всех дел брата старшего!

Укреплению авторитета избранного Москвой вождя КПК способствовали и советские деньги. В конце марта 1940 года Чжоу Эньлай привез Мао из Москвы 300 тысяч долларов США114. И это был отнюдь не последний дар. Может показаться невероятным, но СССР продолжал помогать китайской компартии даже после того, как 22 июня 1941 года на Советский Союз напала гитлеровская Германия! В российском архиве, в особых папках Политбюро ЦК ВКП(б), хранится поразительный документ: решение Политбюро от 3 июля 1941 года отпустить ИККИ «один миллион американских долларов для оказания помощи ЦК Компартии Китая»115. Исполком Коминтерна запрашивал у Политбюро больше — два миллиона, но остался удовлетворен и одним116. Именно в тот день, 3 июля, Сталин впервые после начала войны выступил по радио с обращением к народу, признав оккупацию германскими войсками Литвы, значительной части Латвии, западной части Белоруссии и части Западной Украины. Фашистская авиация бомбила Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу и Севастополь, а Политбюро принимало решение направить один миллион американских долларов ЦК китайской компартии!

Чувствуя поддержку Кремля и используя советские деньги, Мао Цзэдун в 1941 году продолжил работу по пересмотру основных этапов партийной истории. Ведь только переписав прошлое, можно было обосновать культ личности. Непогрешимый вождь должен был появиться как Будда Милофо, спаситель нации, пророк и учитель — в самый тяжелый для КПК момент. Приход великого кормчего надо было представить как явление эпохальное, обусловленное всем ходом развития коммунистического движения. И здесь Мао, как всегда, твердо следовал заветам своего учителя. «История иногда требует, чтобы ее исправляли»117, — как-то проговорился Сталин. Сомнений в этом не было и у Мао. Образцом ему служил «Краткий курс истории ВКП(б)», перевод которого был осуществлен в Яньани в 1938–1939 годах118.

Уже 8 сентября 1941 года Секретариат ЦК под руководством Мао принял решение организовать серьезное исследование проблем истории партии. Главное внимание при этом должно было уделяться выработке концепции наиболее тяжелого для Мао периода — со времени 4-го пленума ЦК КПК (январь 1931 года) до совещания в Цзуньи (январь 1935 года)119. Через два дня Мао выступил с докладом по вопросам истории внутрипартийной борьбы на расширенном заседании Политбюро. Подвергнув вскользь критике Ли Лисаня, он сконцентрировал внимание на догматиках, субъективистах и «левых оппортунистах» 1931–1934 годов. (Хотя он и не называл Ван Мина по имени, ни для кого не являлось секретом, что имел он в виду в первую очередь именно его: ведь Ван Мин возглавлял тогда делегацию КПК в Коминтерне, «освещавшую» «левый» «догматический» курс.) При этом Мао подчеркнул: «Только те учителя, которые могут китаизировать марксизм, — хорошие учителя… Изучение методов мышления Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, изучение „Краткого курса истории ВКП(б)“ составит суть наших занятий. Нам надо читать больше антисубъективистских работ»120. После этого он подготовил большую статью на тему того же «левого оппортунизма», которая оказалась, правда, настолько резкой, что даже он сам не рискнул ее опубликовать. Со статьей познакомились только его ближайшие соратники121.

Выступления Мао между тем дали старт целой кампании по пересмотру партийной истории в целях тотального насаждения культа вождя. Последняя, в феврале 1942 года, переросла в широкомасштабную «чистку» партии (чжэнфэн). Ее главным объектом как раз и стал Ван Мин, которого Сталин фактически «кинул». Ван, правда, продолжал пользоваться доверием Димитрова, у которого за время работы в Москве сложились с Ван Мином добрые приятельские отношения. Ван и его жена Мэн Циншу перед отъездом на родину в ноябре 1937 года даже оставили в семье Димитрова свою дочь Фаину (ей было тогда пять лет), и Димитров и его жена Роза удочерили ее. Понятно поэтому, что Генеральный секретарь ИККИ должен был с особым беспокойством следить за судьбой друга, превратившегося в главного оппозиционера Мао. Конечно, без санкции Сталина Димитров ничего не мог предпринять.

Другими объектами чжэнфэна стали Бо Гу, Ло Фу и остальные «28 большевиков». Кстати, многие из тех, кого Мао «чистил» в те годы, входили в тот самый список лиц, к которым Москва относилась с недоверием. Досталось, однако, и Чжоу Эньлаю — за прошлую оппозицию Мао Цзэдуну. «Чистка», правда, ни в коей мере не напоминала советский 1937 год. «Нынешнее руководство КПК, — говорил Мао в январе 1943 года, — считает былые чистки в ВКП(б) ошибочными. Необходимы „духовные чистки“, которые проводятся нынче в Особом районе»122. Верный своему принципу «лечить болезнь, чтобы спасти больного», он инициировал не аресты и казни, а идеологическую проработку (один из свидетелей назвал это «психологической муштрой»). Яньань погрузилась в атмосферу бесконечных митингов, собраний и заседаний, на которых бывшие противники Мао, заклейменные как «догматики», выступали с исповедями и самобичеванием, при этом безудержно восхваляя «мудрость» вождя. Они писали доносы на себя и знакомых, а специально созданная комиссия по проведению чжэнфэна, во главе которой Мао поставил Кан Шэна, все это аккуратно подшивала и складывала в архив.

С начала 1943 года большую роль в организации и проведении новой идеологической кампании стал помимо Кана играть и еще один человек — Лю Шаоци, прибывший в Яньань из Юго-Восточного Китая по приглашению Председателя в конце декабря 1942 года. Этого человека Мао знал очень давно, но до начала 40-х не имел с ним особенно тесных контактов. Познакомились они летом 1922-го, когда двадцатичетырехлетний Лю, только что окончивший семимесячный курс обучения в Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве, прибыл по направлению Чэнь Дусю на профсоюзную работу в Чаншу. Мао направил его в Аньюань, в западную Цзянси. Как мы помним, этот шахтерский поселок находился под «юрисдикцией» возглавлявшегося Мао Сянского парткома. С мая 1922-го там действовал рабочий клуб, созданный Ли Лисанем. Главным помощником Ли и стал Лю Шаоци.

Был он всего на пять лет моложе Мао, но по своим организаторским способностям не уступал ему. Хрупкий на вид, он поражал неукротимой энергией, решительностью и отвагой. Как и Мао, был уроженцем Хунани, выходцем из крестьянской семьи. Его родной уезд Нинсян отстоял всего на 80–90 ли к северу от Шаошани. В партию Лю вступил в Москве в декабре 1921 года, будучи студентом Коммунистического университета трудящихся Востока, но еще в 1920 году активно участвовал в деятельности Шанхайского социалистического союза молодежи, по рекомендации которого и оказался собственно в составе первого китайского контингента КУТВ. Очень скоро Лю стал одним из крупнейших руководителей общенационального рабочего движения и в 1925 году был избран заместителем председателя Всекитайской федерации профсоюзов. В 1927 году включен в состав ЦК КПК. Впоследствии занимался руководящей партийной работой в Маньчжурии, принимал участие в V Всемирном конгрессе Профинтерна, на котором был избран членом Исполкома этой международной рабочей организации. В течение года (с лета 1930 по осень 1931-го) представлял «красные» китайские профсоюзы в Москве, а потом возглавлял профорганизации Центрального советского района. На 4-м пленуме ЦК в январе 1931 года, по рекомендации Мифа, его избрали кандидатом в члены Политбюро. Это, однако, не отразилось на его политической позиции: в январе 1935 года, во время совещания в Цзуньи, он поддержал Мао Цзэдуна. С тех самых пор Мао и «положил на него глаз». Весной 1936-го он отправил его в Тяньцзинь, на север Китая, возглавлять бюро ЦК, а с началом антияпонской войны — перевел на юго-восток, где Лю стал одним из организаторов коммунистической Новой 4-й армии. В июле 1939-го, во время одного из приездов в Яньань, Лю Шаоци прочитал в местном Институте марксизма-ленинизма две лекции на тему «О работе коммуниста над собой», так же как и Мао, призвав всех членов партии к ежедневному самообразованию. При этом он подчеркнул, что «мерилом верности коммуниста делу партии, революции и коммунизма служит то, может ли он при любых обстоятельствах абсолютно и безусловно подчинять личные интересы интересам партии»123. В июле 1941-го Лю выступил уже в партшколе Центральнокитайского бюро ЦК с докладом «Относительно внутрипартийной борьбы», заострив его против догматизма. Это выступление заслужило особую похвалу Мао, который отметил: «И с теоретической, и с практической точек зрения [доклад Лю] разрешает важные вопросы, связанные с внутрипартийной борьбой в партии. Его должны прочитать все товарищи»124.

Именно как «специалиста» по партийным делам Мао и пригласил Лю в Яньань. В марте 1943-го его новый фаворит вместе с Жэнь Биши вошел во вновь реорганизованный Секретариат ЦК. (Председателем этого органа, состоявшего всего из трех человек, так же как и Политбюро в целом, тогда впервые стал сам Мао.) Лю получил также пост заместителя Мао Цзэдуна по Реввоенсовету, а также возглавил организационную комиссию и Исследовательское бюро Центрального комитета125. Его влияние в партии стало стремительно возрастать, несмотря на то, что формально он не являлся полноправным членом Политбюро. Вот что доносил в Москву по этому поводу советский разведчик и связной Коминтерна Петр Парфенович Владимиров (настоящая фамилия — Власов, китайцы называли его Сунь Пин)[84]: «Лю Шаоци… постепенно „забирает власть“… Он становится вторым человеком после Мао Цзэдуна и фактически проводником его идей в чжэнфыне [чжэнфэне]. Он составляет самые важные документы. С ним вынуждены считаться члены политбюро и ответственные военные работники… Этот человек, малоприметный год назад, нынче по своему усмотрению распоряжается аппаратом ЦК»126.

На Лю Шаоци Мао возложил и основную работу по подготовке VII Всекитайского съезда партии. Этот форум, первоначально назначенный на весну 1941-го, неоднократно откладывался и в конечном итоге был перенесен на апрель — июнь 1945 года. Прибывшие же в Яньань в 1941 году делегаты вынуждены были в течение двух-трех лет под контролем Лю Шаоци и Кан Шэна участвовать во всех мероприятиях чжэнфэна. Единственным, кто отказывался выступать с самокритикой, был Ван Мин, который с конца декабря 1938 года по решению 6-го расширенного пленума ЦК работал в Яньани, сначала в аппарате ЦК, а затем на унизительной должности ректора Женского университета127.

К началу 1943 года Мао обострил обстановку вокруг Вана. Тот сказался больным, чтобы избежать участия в проработочных кампаниях. 15 января 1943 года Димитров получил тревожное сообщение из Яньани по линии военной разведки (послал его, разумеется, Владимиров, по просьбе самого Вана128). В сообщении говорилось, что Ван Мин серьезно болен. «Необходимо его лечение в Чэнду или в СССР, — доносил советский разведчик, — но Мао Цзэдун и Кон Син [Кан Шэн] не хотят выпускать его из Яньани, опасаясь, что он даст неблагоприятную на них информацию»129.

Но что мог предпринять Димитров? Самостоятельной фигурой он не являлся и должен был проводить политику Сталина. Разве мог он по собственной воле пойти на обострение отношений с Мао? Стараясь выиграть время, он посоветовал разведывательному управлению не вмешиваться во внутренние дела китайских коммунистов130.

Ван Мина это не удовлетворило. В конце января 1943 года он через советского врача Орлова и Владимирова направил детальную телеграмму Сталину и Димитрову по поводу «антиленинской», «троцкистской» деятельности Мао Цзэдуна. В Москве ее получили 1 февраля131. А 3 февраля Димитров получил телеграмму и от Мао Цзэдуна, содержавшую резкие обвинения в адрес Ван Мина132. Как видно, Мао стало известно о наветах своего врага, и он поспешил контратаковать. Лучшая оборона — нападение!

Конфликт обострялся. 11 февраля Димитрову неожиданно позвонил заместитель наркома иностранных дел СССР Владимир Георгиевич Деканозов, комиссар госбезопасности и бывший посол СССР в нацистской Германии. Разговор пошел о Ван Мине: Деканозов посоветовал передать Ван Мину, чтобы тот напрямую обратился к советскому послу Александру Семеновичу Панюшкину, который мог бы запросить разрешение на выезд Ван Мина из Китая у Чан Кайши133. Возможно, старый энкавэдист по своим каналам получил соответствующую информацию и, зная о приятельских отношениях Димитрова с Ван Мином, поспешил проявить внимание. А вдруг это была провокация? Слишком уж странный ход. Почему надо было запрашивать разрешение у Чан Кайши, а не у Мао Цзэдуна? Скорее всего, Деканозов его проверял: ставит ли Димитров личные отношения выше интересов международного комдвижения? Пришлось Димитрову пожертвовать старым другом.

Он ничего не стал предпринимать. А через несколько месяцев, 13 декабря 1943-го, отправил Ван Мину пессимистическое послание: «Что же касается вашей партийной работы, постарайтесь это сами урегулировать. Вмешательство отсюда сейчас нецелесообразно»134. Судьба Ван Мина, казалось, была предрешена.

И вдруг произошло чудо. Буквально через несколько дней после пессимистической телеграммы, 22 декабря 1943 года, Димитров послал личное письмо вождю КПК, в котором настоятельно рекомендовал не преследовать Ван Мина. Одновременно он просил не трогать и Чжоу Эньлая: «Я считаю политически неправильной проводимую кампанию против Чжоу Эньлая и Ван Мина… Таких людей, как Чжоу Эньлай и Ван Мин, надо не отсекать от партии, а сохранять и всемерно использовать для дела партии»135. Вне всякого сомнения, Димитров должен был на это получить указание Сталина. Или, по крайней мере, санкцию.

Что случилось за девять дней? Почему Сталин решил сохранить Ван Мина? Возможно, захотел использовать его как некий противовес Мао Цзэдуну в будущем? Или вспомнил о его «заслугах» в борьбе с «троцкизмом»? Кто знает, что двигало кремлевским диктатором в холодные дни конца декабря 1943 года.

Письмо Димитрова от 22 декабря не осталось без внимания. В ответ Мао Цзэдун прислал даже две телеграммы, 2 и 7 января 1944 года. В первой из них, в частности, говорилось: «Наши отношения с Чжоу Эньлаем очень хорошие. У нас совсем нет никакого намерения отсекать его от партии. У Чжоу Эньлая много успехов и достижений». В то же время Мао не был еще готов отступить в вопросе о Ван Мине. «Ван Мин занимался различной антипартийной деятельностью, — возражал он Димитрову. — Все это доведено до сведения всех партийных кадров. Но мы не собираемся делать это всеобщим достоянием партийной массы в целом, еще меньше собираемся мы публиковать это для ознакомления всей беспартийной массы. В результате критики всех грехов Ван Мина в среде высших партийных кадров эти кадры еще сильнее сплотились, объединились… С моей точки зрения, Ван Мин — ненадежный человек. Ван Мин раньше был арестован в Шанхае. Несколько человек показали, что он в тюрьме признал свою принадлежность к компартии. Потом он был освобожден. Говорилось также о его сомнительной связи с Мифом. Ван Мин занимался различной антипартийной деятельностью»136.

Через пять дней, однако, Мао все-таки отступил: он прекрасно понимал, кто на самом деле ведет с ним переписку! «Внутрипартийные вопросы: политика в этой области направлена на объединение, на укрепление единства, — попытался он загладить излишнюю резкость предыдущего послания. — По отношению к Ван Мину будет проводиться точно такая же политика. В результате работы, проведенной во втором полугодии 1943 года, внутрипартийное положение, единство партии в значительной степени улучшилось. Я прошу Вас не волноваться. Все Ваши мысли, все Ваши заботы близки моему сердцу, тем более что мои мысли и мои заботы в основном те же»137.

Получив телеграмму от 7 января, которую, кстати, Мао демонстративно послал не по своим каналам, а через Владимирова, Димитров наконец-то мог успокоиться. Мао оставался лояльным Москве. «Особенно меня обрадовала Ваша вторая телеграмма, — написал Димитров ему 25 февраля. — Я не сомневался, что Вы отнесетесь к моим дружеским замечаниям с должным серьезным вниманием и примете соответствующие меры, продиктованные интересами партии и нашего общего дела. Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы проинформировали меня о том, к каким практическим результатам привели принятые Вами меры. С братским приветом. Крепко жму Вашу руку»138.

За несколько дней до этого, 19 января, Димитров отправил телеграмму и Ван Мину — по поводу его отношений с Мао, проинформировав затравленного приятеля об успешных переговорах с его врагом139. Нельзя сказать, что Ван Мин был полностью удовлетворен. Однако он понял, что большего от Сталина и Димитрова ему ждать нельзя. Вождем партии Москва его не желала видеть, но и отдавать на растерзание Мао не собиралась. Надо было смириться. 7 марта Димитров получил ответ от старого друга:

«Дорогой Г. М. [Димитров]! В течение декабря — января мне передали две Ваши телеграммы. Благодарю Вас за заботу о КПК и обо мне. Мое отношение к Мао Цзэдуну остается таким же, как и было раньше, ибо я всей душой поддерживаю его как вождя партии, независимо от личных разногласий между нами в прошлом по отдельным вопросам политики антияпонского национального единого фронта и серьезнейшей кампании, которая в течение последнего года проводилась против меня по вопросам внутрипартийной жизни. [Один] товарищ мне сказал, что он систематически информирует Вас по всем этим вопросам. Я не знаю, что в этой области Вас интересует и какие вопросы неясны. Пожалуйста, дайте указания, и я отвечу. В течение последнего года в партии проводилась кампания по пересмотру всей ее истории на основе идей и деятельности Мао Цзэдуна. Он является главным представителем китайского большевизма и китаизированного марксизма-ленинизма. Понимая, что Вы можете усилить авторитет партии, что особенно важно в условиях, когда отсутствует Коминтерн, в условиях, когда акцент делается на КПК как национальную пролетарскую партию, я полностью поддерживаю эту кампанию. Я уже устно и письменно заявил Мао Цзэдуну и КПК, что борьба с лилисаневщиной, выдвижение новой политики антияпонского национального единого фронта — заслуга Мао Цзэдуна, а не моя, как я ранее считал. Я также заявил, что я дезавуирую все политические разногласия. Сердечно благодарю Вас и дорогую Розу за долголетнюю заботу и воспитание моей дочери»140.

На состоявшемся наконец 23 апреля— 11 июня 1945 года в Яньани VII Всекитайском съезде партии и Чжоу Эньлай, и Ван Мин были включены в состав Центрального комитета, а Чжоу Эньлай даже укрепил свои позиции в высшем партийном эшелоне. Характерно, что Мао даже не начинал VII съезд до того, как «больного» Ван Мина по личному требованию Мао не внесли на носилках в зал заседания. Только после этого он открыл партийный форум словами: «Я пригласил на наш съезд товарищей Ван Мина и Цзясяна. [Вновь разболевшегося Ван Цзясяна тоже принесли в зал на носилках.] Наш съезд действительно является съездом сплочения!»141

Конечно, избрание Ван Мина и Чжоу не означало, что власть Мао в какой-то степени была ограничена. Поверженный Ван уже ничего не значил как политический деятель, а Чжоу Эньлай проявлял такое полное послушание, что «великий вождь» КПК и без Сталина с Димитровым уже давно вновь начал ценить его деловые качества. Триумф Мао был полным и окончательным. Он поднялся на такую высоту, на которую до него не поднимался в КПК ни один лидер. Его культ стал поистине тотальным. «Его мнение — все! — отмечал в этой связи тот же Владимиров. — Завтра это уже закон! Его влияние сказывается даже в мелочах»142.

Именно Мао сформировал состав Центрального комитета, избранного на VII съезде, доминировал на всех заседаниях, определил направления его работы и решения. Он же выступил с основным докладом — «О коалиционном правительстве», в котором вновь изложил «новодемократическую» программу143. За исключением Ван Мина все остальные 754 делегата съезда (546 — с решающим голосом и 208 — с совещательным), представлявшие 1 миллион 210 тысяч членов партии, казалось, искренне олицетворяли Мао с совестью партии. Они беззаветно верили своему вождю и готовы были умереть за него144.

Накануне съезда Мао с успехом завершил и еще один очень важный для него форум — 7-й расширенный пленум ЦК[85], принявший по его указке «Решение по некоторым вопросам истории». (В работе над этим документом помимо самого Мао участвовали Жэнь Биши и Чэнь Бода145, а возможно, и еще кто-то.) В новой, канонической, истории партии главная роль была, разумеется, отдана именно Мао, а весь путь КПК до совещания в Цзуньи был представлен как цепь беспрерывных отклонений от его правильной линии то вправо, то влево. При этом все его реальные или вымышленные противники (Чэнь Дусю, «путчисты», Ли Лисань, Ван Мин, Бо Гу, Чжан Готао и даже его бывший друг Ло Чжанлун, в 1931 году выступивший, правда, не против Мао, а против Политбюро) были заклеймены146.

Все это по какой-то странной причине не нравилось советскому агенту, то и дело славшему в Москву нелестные отзывы о вожде китайских коммунистов. Культ Мао вызывал у него раздражение, как будто сам Владимиров прибыл в Яньань не из тоталитарного СССР, а из либеральной Швейцарии.

Сталин же, однако, не реагировал на настойчивые телеграммы «товарища Сунь Пина», даже невзирая на то, что тот бил тревогу по поводу «националистического и троцкистского перерождения» КПК. Да и как он мог быть недовольным Мао, даже если и читал писания своего разведчика? Ведь вот что доносил Владимиров: «Мао хочет, чтобы в дальнейшем история писалась так, как он ее трактует… В Особом районе нет ничего из печатных работ, которые несли хотя бы какую-то память о существовании в прошлом других партийных взглядов… Мао превозносят как земного владыку, безгрешного, мудрого и всемогущего… Ни пленумы, ни конференции, ни резолюции, а насилия решали исход борьбы… Тут одна цель — перемолоть всех (даже верноподданных председателя ЦК КПК) во имя признания в будущем неограниченности его [Мао] власти над партией… Под „диалектикой“ Мао Цзэдун понимает свободу действий независимо от принципов… Бросается в глаза и характер отношений высших партийных работников с простыми коммунистами. Тут и не пахнет отношениями товарищей по партии. За внешней демократичностью — почти армейские отношения начальников с подчиненными. Восторженная же почтительность делегатов вызывает обиду за людей… Нынешний съезд КПК особенный! С первых же дней его работы ясно, что он утверждает безраздельность власти Мао Цзэдуна… [и] новый характер отношений в партии (который уже складывался все последние годы). Это дух подхалимства, унижения перед Мао Цзэдуном и его единомышленниками. Призыв к отказу от человеческого достоинства ради „вечной правоты“ Мао Цзэдуна»147.

Ну так что? Чем такая партия отличалась от большевистской? Почему Сталин должен был вмешиваться в дела Мао, если тот скрупулезно перестраивал КПК по облику и подобию ВКП(б)?

Важным мероприятием съезда явилось, разумеется, принятие нового устава партии. С докладом по этому вопросу выступил Лю Шаоци, перещеголявший остальных делегатов в безудержных славословиях Мао. Текст устава и сам по себе был знаменателен, так как в нем идеологическими основами КПК были названы «идеи Мао Цзэдуна». «Коммунистическая партия Китая, — говорилось в уставе, — считает идеи, объединяющие теорию марксизма-ленинизма с практикой китайской революции, — идеи Мао Цзэдуна — путеводной звездой во всей своей работе»148.

Этот термин — «идеи Мао Цзэдуна» (на китайском языке: «Мао Цзэдун сысян») — был впервые предложен Ван Цзясяном в самом начале июля 1943 года. Появился он в статье Вана «Коммунистическая партия Китая и путь освобождения китайской нации», опубликованной в газете «Цзефан жибао» («Освобождение»). До того, с сентября 1940 года, в партийной лексике КПК бытовали разные термины: такие, например, как «теория товарища Мао Цзэдуна», «идеи товарища Мао Цзэдуна», «теория и стратегия Мао Цзэдуна», «теория и стратегия товарища Мао Цзэдуна», «точка зрения товарища Мао Цзэдуна», «взгляды товарища Мао Цзэдуна», «курс товарища Мао Цзэдуна», «линия товарища Мао Цзэдуна», «путь товарища Мао Цзэдуна», «стиль Мао Цзэдуна» и даже «маоцзэдунизм». Прижилась, однако, формулировка Вана, несмотря на то, что многие подхалимы отдавали предпочтение термину «маоцзэдунизм».

О том, почему так произошло, дает некоторые представления выступление самого Мао через четыре года после VII съезда, 13 марта 1949 года, на 2-м пленуме ЦК КПК седьмого созыва. Он тогда специально затронул вопрос о том, почему не следует называть «идеи китайских коммунистов» «измом». Вот что он заявил: «Кое-кто считает, что идеи Сталина называются учением, а не измом из-за скромности Сталина. Я не согласен, нельзя объяснять это скромностью. Дело в том, что в Советском Союзе уже есть ленинизм, и идеи Сталина соответствуют этому изму, они являются его систематическим воплощением в практической политике. Ошибочно говорить, что существует ленинизм и еще существует сталинизм, то есть имеются два изма. Точно так же, если идеи, линию и политику китайской революции выставлять как изм, то в мире будет несколько измов, что не принесет пользы революции. Лучше уж нам быть отделением марксизма-ленинизма»149.

Были, конечно, и другие причины. Одна из них заключалась в том, что в китайской компартии еще задолго до движения за «китаизацию марксизма» уже использовался термин «маоцзэдунизм», причем в крайне негативном смысле. Он, как мы знаем, был введен в оборот работниками ЦК в период восстаний «осеннего урожая» в августе — сентябре 1927 года как синоним военного оппортунизма. В не менее отрицательном значении «маоцзэдунизм» употреблялся и известным в Китае коммунистом-диссидентом Е Цином (настоящие фамилия и имя — Жэнь Чжосюань), в 1940-е годы атаковавшим КПК с позиций классического марксизма. В своей работе «Война сопротивления и культура» Е Цин, например, утверждал, что у Мао Цзэдуна нет ни грана марксизма-ленинизма, а есть только один «изм» — «маоцзэдунизм», «представляющий собой „изм“ крестьянской мелкой буржуазии»150. Работа Е Цина была хорошо известна в среде китайских коммунистов, и Мао не мог этого не учитывать.

Но все же главное заключалось не в этом. Окончательный выбор термина отразил стремление Мао и его единомышленников создать некую чисто китайскую идеологию, которая равным образом отражала бы интересы всех слоев китайского общества — от пролетариата до части «помещиков» и национальной буржуазии, своего рода идеологию единого фронта. Термин «идеи» («сысян») в противоположность «изму» («чжуи») как нельзя лучше подходил для определения этой надклассовой общекитайской идеологии. Дело в том, что в отличие от «чжуи» этот термин — китайского происхождения. В XIX веке он был заимствован японцами из древнего китайского языка, в котором употреблялся в значении «охватывать мыслью», «думать», «вспоминать». Японцы использовали его для обозначения новых, пришедших с Запада понятий «ideology» («идеология») и «ideas» («идеи»). Из Японии термин «сысян», обогащенный новым содержанием, вернулся в Китай. Что же касается «чжуи», то он не имеет корней в китайской традиции. Также в XIX веке японцы употребили искусственно составленное ими из китайских иероглифов «чжу» («основа») и «и» («смысл») слово для передачи значения пришедших к ним с Запада понятий «doctrine» («учение»), «principle» («принцип») и «cause» («дело»). Из Японии термин «чжуи» как нечто ранее неизвестное китайцам был перенесен в Китай. Естественно, что «сысян» («идеи») более, чем иностранное «чжуи» («изм»), должен был быть понятен и близок широким массам китайского народа, испытывавшего и в новейшее время сильнейшее бремя прошлого. Ведь в Китае даже сакраментальные взгляды, распространявшиеся и объяснявшиеся при помощи новой или малознакомой терминологии, вызывали негативную реакцию и сопротивление. В то же время новаторские концепции и доктрины, опиравшиеся на традиционную лексику, получали признание и поддержку широких масс. Мао же, как мы помним, прекрасно разбирался в политической культуре Китая. И между прочим, как правило, «сдабривал» свои работы, в особенности «новодемократические», большим количеством цитат из произведений древних классиков, ценимых и почитаемых в китайском народе151.

Подобное поведение Мао полностью соответствовало политике Сталина, а потому не могло вызывать недовольства с его стороны. Скорее наоборот, всесильному главе мирового коммунистического движения должно было импонировать, что Компартия Китая оказалась теперь сплочена вокруг лидера, который так верно понял его «мудрый» тактический курс, да к тому же настолько точно и во всем ему подражал. На состоявшемся сразу после VII съезда 1-м пленуме Центрального комитета Мао был избран Председателем ЦК, Политбюро и Секретариата ЦК, а в конце августа 1945 года, на расширенном совещании Политбюро, — еще и Председателем вновь образованного Военного совета ЦК. В общем, полностью сконцентрировал власть в своих руках. В начале августа 1945 года на втором заседании пленума Центрального комитета были приняты новые редакции «Решения по некоторым вопросам истории» и устава партии, в которых роль и значение Мао были представлены еще более ярко152. Китайская коммунистическая партия вступила в заключительный период антияпонской войны во всеоружии — идейном, политическом и организационном.